Wolfgang RIHM - Jakob Lenz, opéra - une présentation - d'après la représentation du 14 novembre 2006 à Bordeaux

Par DavidLeMarrec, vendredi 1 décembre 2006 à :: Musicontempo - Disques et représentations :: #438 :: rss

La dernière représentation, celle du 19 novembre, sera diffusée le 16 décembre sur France Musique[s], couplée avec la Florentinische Tragödie de Nancy (K. Karabits/V. Le Texier).

1. Wolfgang Rihm et Jakob Lenz

1.1. Wolfgang

Rihm

Jakob Lenz s'inspire de la folie du dramaturge, telle que mise en scène par Georg Büchner.

Il s'agit d'un opéra de chambre en 13 tableaux, créé à l'Opéra de Hambourg le 8 mars 1979, une pièce du jeune Wolfgang Rihm, depuis devenu une figure majeure et peu contestée de la musique contemporaine internationale[1], aussi bien du côté des radicaux qui goûtent sa personnalité et sa violence que de celui des tenants de la continuité musicale, qui y trouvent une musique pulsée, remplie de références, délimitée, intelligible.

C'est ce double aspect qui porte, précisément, tout l'intérêt du compositeur. Beaucoup de disques ont été publiés, je tâcherai, à l'occasion, de proposer une discographie sélective et commentée.

On reviendra plus loin sur les caractéristiques musicales de son écriture, par le truchement de Jakob Lenz.

Mais on ne peut que se réjouir de l'idée de faire vivre une pièce de qualité déjà créée, plutôt que de soutenir la fuite en avant des créations mortes-nées, parfois commandées au même créateur ! Même si, en l'occurrence, il s'agit plutôt d'éviter de creuser le gouffre déjà abyssal des finances de l'Opéra - l'oeuvre a déjà été payée, le matériel existe, et ne restent que les droits à acquitter.

1.2 Jakob Lenz

Le livret de Michael Fröhling s'appuie sur la pièce de Georg Büchner, et développe le cheminement vers la folie de Lenz.

Jakob Michael Reinhold LENZ (1751-1792) est assez peu connu en France, bien qu'il ait été l'un des fondateurs du Sturm und Drang et un grand artisan, avec Goethe, de la renaissance shakespearienne. Son oeuvre et sa vie se démarquent par une grande radicalité, que ce soit dans la dureté de la critique sociale, dans son individualisme revendiqué et absolu, dans son refus de transiger... Au lieu, comme bien d'autres, de suivre une évolution vers le classicisme, façon Goethe, vers un affinement des techniques après divers essais fiévreux, tel Schiller, Lenz reste toute sa vie attaché au même absolu, ce qui lui vaut bien entendu un rejet assez total, y compris en amour - et c'est tout cela qui le mène au délire de persécution qui fait l'objet de la pièce, puis de l'opéra.

A noter, l'opéra ne s'achève nullement avec la mort de Lenz, mais avec l'état irréversible de folie et l'éloignement des dernières âmes compatissantes. Historiquement parlant, au terme d'une douloureuse errance européenne, il fut retrouvé mort dans une rue de Moscou.

2. Distribution

Jakob Lenz (baryton dramatique) : Johannes M. Kösters

Père Oberlin (basse profonde) : Gregory Reinhart

Kaufmann (ténor de caractère) : Ian Caley

Orchestre National Bordeaux Aquitaine (ONBA),

Membres du Choeur de l'Opéra National de Bordeaux,

Jeune Académie Vocale d'Aquitaine issue de "Polifonia Eliane Lavail",

dirigés par

Olivier DEJOURS.

Mise en scène : Michel Deutsch (philosophe)

Décors, costumes : Roland Deville

Lumières : Hervé Audibert

Nouvelle coproduction, avec l'Opéra National de Nancy et de Lorraine.

3. La représentation

3.1. Texte et

mise en scène

Le rideau s'ouvre, en silence, sur une scène nue, et l'on devine, en voyant entrer les enfants, combien la mise en scène sera pauvre, gauche et peut-être pénible. Si on échappe au troisième travers et aux provocations superflues, les deux premiers qualificatifs sont hélas bien justes.

Texte difficile à mettre en scène que celui qui développe l'observation d'un seul objet : la folie du personnage principal. Scéniquement, deux personnages se succèdent, les figures d'amis. Le père Oberlin, basse profonde, pasteur qui recueillit Lenz et toujours à sa recherche pour le ramener vers le sentier de la maison, de l'autre, de la vie. Et Kaufmann, plus cassant mais tout aussi compatissant, qui le sauve du suicide sans écarter une lecture cynique de l'état de décrépitude de l'ami ; c'est à lui qu'est confié le soin d'emporter Oberlin dans la lumière, loin de Lenz, disparaissant aux yeux de Lenz dans la ténèbre - pour mieux l'y abandonner.

Les autres incarnations scéniques, notamment la bien-aimée Friederike - partie intégrante des choeurs avec un seul court vrai solo -, ainsi que les choeurs mixtes (et, au moins partiellement, les choeurs d'enfants), relèvent de l'imaginaire de Lenz, se tenant ici à l'arrière de la scène, sur les côtés, et toujours séparés de lui par quelque accessoire (tronc, chaise, lit...).

Les costumes de Roland Deville campent un XVIIIe sobre, plutôt aisé pour Oberlin et surtout Kaufmann, et populaire pour les choeurs. Le plateau est nu à l'extrême, juste quelques acessoires pour marquer des pôles scéniques : le baquet, le tronc, le lit. Tout juste changera-t-on le lit de place dans les premiers tableaux. La direction d'acteur, elle aussi, est réduite autant que possible : les chanteurs, talentueux acteurs, sont fichés dans une partie du décor, et font usage de leur visage - et surtout de leur excellente diction. Le résultat scénique est tout de même décharné et figé. Qu'en faire d'autre, je ne sais, véritable gageure que de servir un tel texte, mais les couleurs complaisamment grisâtres des décors, les souillures aux vêtements de Lenz tiennent alors lieu de présence scénique. A choisir, une mise en espace sans costumes aurait été tout aussi agréable, surtout qu'on ne constate aucun jeu avec la lumière logiquement crue, mais fort peu variée.

Sans être grotesque, gauche ou indigne (en partie grâce à l'excellence des chanteurs acteurs, semble-t-il), cette mise en scène n'était ni très efficace, ni très esthétique, ni très signifiante. Encore une fois, la pièce n'était pas un cadeau pour un metteur en scène, qui a au moins le mérite d'éviter l'histrionisme gratuit et les relectures absconses, à défaut d'échapper tout à fait à un statisme pas très informatif.

Le livret reprend l'idée assez éculée, entre le dix-neuvième (vision esthétisante) et le vingtième (vision apocalyptique), du poète maudit, du créateur incompris qui sombre dans la folie, etc. Rien de bien neuf, et pour résultat une simple exposition d'états psychologiques contradictoires, sans lien logique - jusque là tout va 'bien', si j'ose dire - ni dramatique. C'est sur ce dernier point que le bât blesse.

La pièce, qui dure environ quatre-vingt minutes, se maintient jusqu'à l'heure dans une progression dramatique crédible, avec une folie qui se déploie, depuis l'égarement initial, les disparitions, puis les délires, jusqu'à l'impossibilité de vivre et le suicide empêché. Jusque là, tout fonctionne à peu près. La trame est plus que mince : Lenz se trouve déjà largement instable aux débuts de la pièce, et la fin l'abandonne avant même la mort. Mais une certaine progression, une logique, non pas à la folie, mais au drame, est sensible. Les vingt dernières minutes, en revanche, plongent dans l'incohérence la plus intégrale, entre rémissions dissimulées et crises incomprises. Le rideau tombe sur les cris répétés de Lenz : "Lo-gi-que ! ... Lo-gi-que ! ...", comme il aurait pu le faire un quart d'heure auparavant, un quart d'heure plus tard : une fois que la mort de Friederike avait été rêvé, il ne restait plus aucun mystère au spectateur, plus aucun enjeu psychologique à percer ou à suivre, si ce n'est le développement, incohérent, impénétrable, de la folie.

On peut trouver la sorte de nécessité qui pousse tout le drame de Wozzeck exagérée et artificielle, mais on peut également trouver ici le lien logique ténu. Et sans la virtuosité dans l'absurde d'un Aperghis.

D'autres que moi (enfin, un, celui dont il est question à la fin) ont trouvé la chose séduisante, et je les comprends aisément, si peu que la folie soit un objet de fascination ou d'intérêt. Je n'ai aucune idée de la fidélité du rendu psychologique, en revanche.

Montrer les poètes, les musiciens, les artistes, les philosophes au théâtre est à mon sens, à moins d'une solide intrigue (de type philosophique et autobiographique dans le Torquato Tasso de Goethe, de type imitatif et de construction presque vaudevillesque dans le Corregio d'Adam Oehlenschläger), d'une intrigue qui dépasse l'oeuvre, qui ait un intérêt en soi, une erreur. Quelle efficacité dramatique peut avoir la vie d'un poète qui fait ? Quel intérêt esthétique a-t-on a utiliser sa vie plutôt que son oeuvre ? Cette espèce de narcissime, ou de philosophie à bon compte, est assez irritante lorsqu'on voit le résultat - et toujours autant à la mode, si j'en crois les programmations, on est censé venir voir Bacon comme on venait jadis voir les aventures Giulio Cesare. Sauf que, dans le cas de Bacon ou de Lenz, ce n'est pas un prétexte, mais vraiment une réflexion proche du solipsisme.

C'est en cela, qu'en somme, ce manteau dérisoire et souillé, principal outil de scène, tentative de rythmer les tableaux, s'insère très bien dans l'absurdité dramatique développée par le livret. Dans cette multitude de tableaux minuscules et contradictoires, de nature assez kurtágienne, en somme.

La seule image à retenir l'attention, qui frappe inévitablement, malgré sa démesure, est l'image du cri immense et assourdissant, sur tout l'horizon - le silence. Les dernières minutes, pesantes dans leur exposition forcenée d'un délire sans coordination dramatique, sont ainsi sauvées par le choc de cette formule, inversant de façon si terrifiante le monde réel.

On le voit, je ne saurais me prononcer au juste sur la valeur de ce texte et de cette mise en scène - et là n'est pas mon but, simplement d'en rendre compte. La langue en est très simple, tout à fait compréhensible pour les germanistes moyens même sans surtitres. Pour ne pas les voir, se placer au paradis vu le taux de remplissage à la première et les tarifs plus avantageux en cas d'opéra contemporain (c'est-à-dire sans public) demandait de toute façon une grande dose de bonne volonté. (sans compter d'autres charmants imprévus)

3.2. La musique

de Rihm

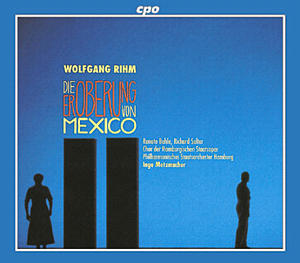

Elle est la grande héroïne de la soirée. La crainte était, dans un ouvrage aussi ancien, d'avoir affaire à quelques expérimentations plus ou moins âpres, plus ou moins heureuses. On aurait pu rencontrer les masses hostiles de Hamletmaschine, aussi. Surtout sur ce texte plus que difficile. Il n'en est rien, et le langage est déjà aussi diversifié qu'aujourd'hui. Rien ici des déchaînements percussifs, de l'écriture vocale héroïque et stable, presque verdienne, du souffle épique des choeurs dans Die Eroberung von Mexico (« La Conquête du Mexique »), rien non plus de la folie des quatuors, du climat désolé, quasi 'winterreisien' de son trio Fremde Szenes, nous sommes dans un tout autre registre, plus proche de sa musique pour ensemble (comme Jagden und Formen, rendu célèbre par sa diffusion dans la collection « grand public » 20/21 de DG) et surtout des grandes pièces orchestrales ou, parfois, des Hölderlin-Fragmente (non enregistrés à ma connaissance).

La différence réside en réalité dans le degré de complexité, bien moindre ici que dans sa période plus récente, ou un contrepoint clair apparaît souvent.

Dans un moule formel plus traditionnel, en somme, mais avec les caractéristiques qui font toutes sa valeur, nous retrouvons ici Rihm. Avec une pièce parfaitement aboutie et style qu'il développera de façon encore plus impressionnante par la suite - mais qui ne souffre d'aucune verdeur dans Jakob Lenz.

Die Eroberung von Mexico, formidable opéra chez CPO.

[Attention, le livret n'est pas fourni, ce qui est plutôt fâcheux.]

Un des charmes de Rihm, outre la richesse de son langage, la beauté de ses textures, la force de son son, l'invention motivique et particulière rythmique, merveilleuse, est qu'il tient à employer une écriture pulsée. On dit souvent que la musique contemporaine est incompréhensible parce qu'elle n'est pas mélodique (le fameux 'argument' du sifflotement), voire parce qu'elle n'est pas harmonique (du moins dans le sens classique) - mais l'obstacle le plus réel n'est-il pas l'absence de repère pulsé ? Après tout, la musique électronique populaire, qui connaît de grands succès auprès de populations pas nécessairement lyricophiles ou classicomanes, n'est elle non plus guère passionnante mélodiquement. De même, le minimalisme fascine surtout par son pouvoir rythmique - pour de bonnes ou de mauvaises raisons, et sur quels critères, c'est une autre affaire.

En tout cas, force est de constater que le repère rythmique - et c'est déjà le cas en partie chez Bruno Mantovani - donne une intelligibilité surprenante au propos, et procure indubitablement un véritable plaisir à l'écoute. Et ici, dans Jakob Lenz, la conduite du drame impose une simplification du langage qui le rend encore plus direct, peut-être moins raffiné, mais toujours immanquablement esthétique et efficace simultanément.

Tout y est pulsé, jusqu'au martellement. De longues séquences sont marquées sur chaque temps, aux timbales, sans effet d'emphase, mais comme un soutien à la compréhension, un repère instinctif sur lequel vient s'inscrire l'ensemble de l'écriture - tout de même pas si simple - de Rihm.

La composition de l'orchestre n'est guère excentrique, et son usage non plus : orchestre traditionnel, peu nombreux (le fosse de Bordeaux est de toute façon minuscule, mais elle ne débordait pas), avec un clavecin, et peu de percussions, hormis une cloche[2]. Les traditionnelles timbales sont utilisées, mais sans effets particuliers, les cordes sont largement utilisées non vibrato, les accents varésiens aux cuivres[3], peu de Flatterzunge et autres détournements sonores aux bois - tout cela concourt à donner une image plutôt classique, quasiment "contemporain-premier-vingtième" à cet orchestre.

L'écriture demeure fondée, comme si souvent, sur cette écriture boisée et dense, où les bois, puis les cuivres dominent le spectre sonore, lui donnent sa coloration si spécifique, une sorte de choral au milieu de l'orchestre. Souvent la progression se déroule par accidents, petits sauts, blocages ; le tremolo est souvent le moyen de la tension. Bref, des outils simples, directs, efficaces. Evidemment, le résultat est moins saisissant que le tellurique Eroberung von Mexico et ses pôles de percussions fous, le début manque un peu de nerf et d'urgence dramatique, mais force est de le reconnaître : la pièce est soutenue de bout en bout par cet orchestre attentif, cette musique intelligemment commentatrice et protagoniste. Une fois l'immersion réalisée (l'accroche est un peu douce), la fascination est sans partage, décidément.

L'écriture vocale, quant à elle, fait le choix, mais distinctement du lyrisme héroïque de l'Eroberung, de se tenir le plus près possible du texte. Des sauts d'intervalle étranges, mais jamais démesurés, toujours dans une tessiture où le spectre phonétique demeure aisément compréhensible - l'action est intelligible sans surtitres, grâce qui plus est au grand soin des interprètes. Bien entendu, on y trouve des effets - qui peuvent également évoquer Kurtág, mais que Rihm ne devait alors connaître - bien typique des expérimentations contemporaines, mais prévues (et réalisées) avec parcimonie et goût : tremblements, fausset, ribatuto, sprechgesang, mélodrame. Les tessitures sont beaucoup exploitées dans le grave, dans la partie naturellement exploitée par la voix parlée. De même, les merveilleux mélodrames[4] s'insèrent avec une grande simplicité, sans le moindre histrionisme expressionniste - simplement la parole à nu, lorsqu'on ne peut plus la chanter.

Tout cela, en somme, rappelle furieusement l'esthétique dépouillée, proche de l'aphasie, des Hölderlin-Fragmente[5]. Une grande simplicité dans les lignes, avec en ligne de mire l'esthétique du parlando, sans viser non plus l'ostensoir à braillements.

Une demie-teinte intelligemment pensée, qui donne le texte avec vie et gourmandise. Il ne faut pas y attendre un lyrisme développé ni un laboratoire vocal débridé, simplement un service du texte avec les moyens du temps, et la réussite en est fort belle.

La suite : références et échos dans la musique de Rihm, interprétation, autres remarques futiles. (Avec de jolies images de partitions malheriennes dedans, si vous êtes sages.)

3.3.

Références et échos

Un autre des charmes de cette partition, et qui achève de la dérober à toute apparence d'aridité, réside dans la présence régulière de références, particulièrement bien placée - deuxième tiers de l'oeuvre surtout, ce qui est habile (et agréable) pour maintenir l'attention des spectateurs.

On rencontre ainsi des mouvements de danse ironisants, de type valse ou menuet, des citations de thèmes religieux et même, de façon malicieuse, un effet d'orgue avec la couleurs choisie des bois, puis des cuivres. Or Rihm maîtrise trop bien ces éléments pour qu'il s'agisse d'une pure coïncidence, surtout eu égard à la relative longueur de ces épisodes - qui ne sont pas exactement des citations furtives à la manière du Chostakovitch de la Quinzième Symphonie, mais plutôt de brèves incursions thématiques. Le baroque demeure à l'honneur avec l'un des choeurs au moment où la mort - qui n'arrive pas dans cette pièce - est attendue, au moment où la bien-aimée est découverte, gisant : le choeur entonne une sorte de psaume baroque, assez étonnant.

Plus encore, et assez réjouissant, à la fin d'un arioso, l'imitation du récitatif interruptif de l'opera seria, avec la présence ostensible du clavecin qui, arpégeant un accord, romp l'univers du « numéro » qui s'achève à peine. Le clin d'oeil est évident : à la suite d'un épisode un peu plus lyrique, le compositeur semble se corriger, s'amuser de son emportement, en se rappelant avec malice l'époque par excellence du tout-vocal, celle de l'opera seria européen au XVIIIe siècle.

De même que dans les Hölderlin-Fragmente, Rihm ménage quelques moments harmoniquement limpides, presque « classiques », comme dans cette chanson de Lenz, très harmonieuse, accompagnée d'un clavecin qui emploie le jeu luthé, délicieux instant de rêverie. Qui renvoie étrangement à l'habitude du spectateur, sans doute plus encore qu'à l'époque où est censée de dérouler l'action - et qu'on oublie totalement, enfermé dans cet univers psychologique hermétique et cette esthétique musicale enivrante.

Sur le plan rythmique, aussi, les références ne sont pas en reste. Par exemple les rythmes de ballade, de type brève-longue (iambique) : ♪ ♩ ♪ ♩ , ou encore les larges bondissements cuivrés qui rappellent le début du pandemonium[6] de la Damnation de Faust de Berlioz.

Dans une tout autre tradition, l'héritage allemand est bien entendu présent, à travers la chanson brahmsienne du choeur, qui évoque les Deutsche Volkslieder 'a capella', ou à travers le bref trio Kaufmann-Lenz-Oberlin qui emploie des résolutions d'accords majeurs à onzième ou neuvième, malheriennes en diable.

fin de la Deuxième Symphonie de Gustav Mahler - (onzième)

début de l'Urlicht dans sa version haute de Des Knaben Wunderhorn (un ton plus haut que dans la Deuxième Symphonie) - (neuvième)

Des moments de fraîcheur sans relâchement dramatique.

Par ailleurs, l'oeuvre préfigure en bien des points les mouvements que je nomme faute de mieux « synthétiques », c'est à dire les atonals modérés, sans esprit de système, et faisant volontiers usage, ici ou là, d'outils modaux.. Je pense notamment à la grande tension lors de la perte, ou d'un petit cantique avec des textures chatoyantes qui rappellent assez ce que peut obtenir Bruno Mantovani aujourd'hui.

3.4.

L'exécution musicale

On le sait, je suis généralement pas très enthousiaste de l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine, pour des raisons techniques certes, mais surtout pour leur manque d'enthousiasme, le manque de travail homogène aussi (aucune harmonie dans les coups d'archets la plupart du temps, symptôme très visible). Bien entendu, certains répertoires qu'ils connaissent très bien (les classiques de l'opéra français), qu'ils ont eu plus de temps pour travailler (notamment le répertoire russe avec Hans Graf, toujours de très haute volée), ou qu'un chef allume de son étincelle (George Cleve pour Schumann, Max Pommer pour Schönberg et Beethoven, Günter Neuhold pour Wagner...) peuvent procurer de grandes soirées.

Cependant, ce soir là, la satisfaction était grande. Bien sûr, on retrouve les cordes rèches que l'on connaît. Elles évitent le pathos dégoulinant dans Die Verklärte Nacht ("La Nuit Transfigurée"), mais dans une pièce où le non vibrato est prévu et largement sollicité, la sonorité très brute est vraiment déplaisante. Mais leur discrétion rendait le résultat tout à fait confortable à l'écoute. Par ailleurs, dans le dernier tiers de l'oeuvre, un solo de violoncelle lyrique, comme tout droit sorti de Werther, était absolument splendide. Je ne voyais pas la fosse, mais j'imagine, au son (et à la logique) qu'il s'agissait du très admirable Etienne Péclard, pour le coup jamais avare d'engagement.

Les déhanchements de Rihm étaient ma foi tout à fait lisibles, fort bien rendus sous la baguette d'Olivier Dejours, dont il faut saluer la lisibilité du travail. Les pupitres de bois, qu'on pouvait redouter, étaient, pour autant qu'on puisse en juger à la première écoute d'une telle pièce, au-dessus de tout reproche. Un rendu beaucoup plus propre que de coutume, et les équilibres voulus par Rihm (bois dominant les cordes) étaient sans cesse maintenus par le chef, sans forcer le son. Les cuivres, quant à eux, avec le son un peu gras et épaté qu'on leur connaît, on assumé la difficulté des accentuations façon Varèse sans faiblesse notable.

Le spectre sonore que l'on attendait chez Rihm s'est montré tout à fait conforme, et sans le flou qu'on entend parfois, y compris dans Mozart, sous la baguette de tel ou tel chef. Une belle réussite donc, apparemment plus minutieusement travaillée. Il faut dire que la partition était plus exécutable que le fouillis grisâtre (et encore, après simplification de l'original !) des Rois (d'après Cortazar) de Philippe Fénelon.

Bravo donc à Maître Rihm, à Oliviers Dejours, et à l'application de l'ONBA.

Côté vocal, les membres du Choeur de l'Opéra de Bordeaux, dont on peut se faire une idée en découvrant les choeurs de l'Opéra d'Oulan-Bator de Paris dans ses récents Troyens (aller à 3:50 pour le début), c'est-à-dire selon les cas plus ou moins massifs, troubles, cassants ou incompréhensibles, sont ici en petit effectif, et se tirent avec probité de la partition assez délicate les concernant. On leur réclamait quasiment des compétences de solistes, et le résultat était meilleur qu'à l'accoutumée.

Lorsqu'entre le rôle-titre, j'entends un ténor abominablement usé, aux effets de fausset plus que faux, qui semble en permanence peiner à attraper tout aigu, et forcer son grave. Se chauffant peu à peu, et mon oreille s'aiguisant, je découvre qu'il s'agit d'un baryton (ce qui explique les aigus tendus et la couleur étrange), qui était employé dans une tessiture haute, avec des incursions dans le domaine du ténor, d'où le recours fréquent à la voix mixte et au fausset. Johannes Kösters se révèle un acteur convaincu, indispensable pour transmettre les étrangetés de cette musique, les tremblements, le parlando, les répétitions folles. Surtout, on découvre au cours de la pièce un excellent diseur, précis, engagé, compréhensible de bout en bout - qualité rarissime, surtout dans ce répertoire ! -, un formidable interprète des mélodrames assez fréquents, et à même de maîtriser le non vibrato sans détimbrer. On comprend qu'il se soit économisé en échauffement pour tenir la distance, et il s'agissait aussi de la première, je crois à un peu de fébrilité bénigne. Malgré ces premières minutes un peu difficiles et un timbre assez laid, Johannes Kösters porte en grande partie l'oeuvre, présent sans interruption sur scène, et avec une grande justesse de ton. Vraiment, entendre l'allemand porté avec autant de précision et d'entrain est un plaisir en soi.

Gregory Reinhart (le père Oberlin) était déjà connu pour son Osmin, et le grave très sollicité ne faiblit pas en effet. Belle voix, belle conviction, grande autorité et grande douceur, physique très marquant. Quant à Ian Caley (Kaufmann), annoncé[7] fautivement en Hermann de la Dame de Pique la saison dernière, il tient un rôle de ténor de caractère écrit avec une ligne assez lyrique, qu'il interprète lui aussi avec un effort sensible d'élocution, usant de la voix mixte sans contrefaçon.

En somme, une exécution musicale très satisfaisante, voire enthousiasmante du côté de la diction, rendue pleinement utilisable par la simplicité extrême du vocabulaire du livret.

4. Autres considérations futiles

Une grande soirée, assurément, et à la longueur parfaitement calibrée pour profiter intensément et précisément de la musique de Rihm. La direction a eu l'intelligence - et le courage - de ne pas proposer d'entracte pour les quatre-vingt minutes de l'exécution. Premièrement pour éviter de faire saluer devant une salle vide, secondement parce qu'une interruption aurait été dommageable à la tension et à l'univers singulier développés sur scène.

Le public bordelais s'est montré comme attendu : très attentif et sage, pas de départs pendant la musique, mais globalement peu réceptif au genre. Quelques soupirs et regards entendus, nettement moins toutefois que dans les concerts où seule une oeuvre un peu audacieuse est programmée. Pas de bruits ni de commentaires pendant la musique, et même pas de départs aux premiers saluts. On put néanmoins déceler une déception perceptible lorsque Kaufmann retire le couteau des mains de Lenz ! Très belle scène du suicide raté, tout en sourdine, sur laquelle, au bout d'une heure, le drame aurait fort bien pu s'achever.

Car je reconnais que par la suite, il n'existe plus aucun fil conducteur au livret, et en pièce de théâtre seule, c'était assurément un grand moment de solitude collective auquel j'aurais participé. Quand on ajoute les décors très misérables et la musique difficile pour un public pour qui La Nuit Transfigurée sonne comme une transgression, on comprend le désarroi et on admire le silence respectueux, la présence aux premiers saluts - où, malgré une portion significative d'enthousiastes, un large partie du public n'applaudissait pas.

Mais pour l'amateur de musique contemporaine, ne serait-ce qu'au nom de l'orchestre de Rihm, la soirée se montrait l'occasion d'un grand moment d'ivresse.

En revanche, il y a fort à parier que le caractère très particulier du livret et le peu de chatoyance extérieure du dispositif musical fonctionnent très mal sans l'image, voire sans la présence en salle. Monologues permanents d'un seul personnage, mêlés d'interventions de deux solistes ou d'un petit choeur, d'interrompus d'interludes orchestraux entre chaque tableau, voilà qui est un peu exigeant avec le seul son et sans le texte. A moins d'avoir une maîtrise de l'allemand suffisante (quelques notions suffisent assez bien), l'écoute intégrale risque d'être difficile.

Cela dit, rien que pour l'orchestre du jeune Rihm, il faut y jeter une oreille, absolument ! Je serais très preneur d'une suite des interludes de Jakob Lenz...

Et j'en rends grâces à la Providence de Qui se reconnaîtra.

Notes :

[1] Il s'inscrit dans la perspective nommée « nouvelle simplicité » - pas si simple que cela, mais qui cherche à produire un discours plus clair et direct que les expérimentations contemporaines de cette terrible période 60-70.

[2] Criarde et totalement fausse, bien entendu. La cloche d'orchestre demeure un mystère universel, et pas que celles de Monsalvat ! (qui, elles, soit dit en passant, sont la plupart du temps justes)

[3] Dans Déserts, Varèse inaugure une façon originale d'utiliser les cuivres, qui fécondera tout le vingtième siècle (avec bonheur) : au lieu de placer l'accent au moment de l'attaque, l'accentuation du son parvient à la fin de son émission, ce qui réclame évidemment des ressources techniques très importantes. On le trouve très abondamment chez tous les « synthétiques » depuis vingt ans, je veux dire par là ceux qui ne revendiquent ni la tonalité stricte, ni l'atonalisme systématique - sortes d'héritiers de Messiaen, si l'on veut faire très vite. Bruno Mantovani fait partie de ceux qui usent abondamment de ces procédés - avec bonheur. Mais il très est loin d'être le seul.

[4] Dans une oeuvre musicale, une section déclamée soutenue par de la musique instrumentale.

[5] Je n'ai pas trouvé trace d'un disque, mais la partition est disponible à la vente.

[6] La danse infernale à la fin de l'oeuvre, après le dialogue choeur-Méphisto. Chose étrange, puisque Pandemonium est traditionnellement (et malicieusement) la capitale des Enfers.

[7] Celui que j'étais censé avoir vu, mais il s'agissait d'une erreur d'affichage puisqu'Aleksandrs Antonenko alternait en réalité avec Olegs Orlovs et non Ian Caley. Et bien qu'annoncé comme Ian Caley, il s'agissait d'Aleksandrs Antonenko et non Oleg Orlovs que je dus voir - sauf nouvel imbroglio !