mercredi 16 décembre 2015

[Première mondiale] – La fin de Roy : Sémiramis de Destouches

Avec extrait sonore.

1. Pierre-Charles Roy et la tragédie en musique

Pierre-Charles Roy est l'auteur de quelques-unes des plus intenses

tragédies en musique du répertoire baroque :

¶ 1705 – Philomèle

sur une musique de La Coste, à l'orée d'une série de

tragédies sombres

(où se sont surtout distingués Roy et Danchet) et sans grand succès

public, tandis

que les ballets galants triomphaient. Accueil plutôt favorable,

sans excès.

¶ 1707 – Bradamante sur une musique La Coste,

sans succès.

¶ 1708 – Hippodamie, d'après Lucien de Samosate,

sur une

musique de Campra (d'ordinaire attaché à Danchet).

L'œuvre surprend, outre par la noirceur de son intrigue, comme les

précédents, par ses héros masculins (tous des clefs de fa) et par l'inclusion

des

airs à l'italienne (avec instruments solos) par Campra. Sans

choir, l'œuvre n'a pas remporté un grand succès.

¶ 1712 – Créüse l'Athénienne sur une musique de La

Coste, sans reprise. Le premier acte, comme plus tard Ismène

et

Isménias de La

Borde

et Laujon, est très ouvertement inspiré de celui d'Atys.

¶ 1712 – Callirhoé

sur une musique de Destouches, un succès, suivi de

plusieurs reprises

et

adaptations au fil des décennies à venir. Dramatiquement et

musicalement, l'une des réalisations les plus vertigineuses de tout le

répertoire baroque — s'il y a bien un opéra français à écouter avant

1800…

¶ 1717 – Ariane sur une musique de Mouret,

dont aucune tragédie n'a été rejouée à ce jour.

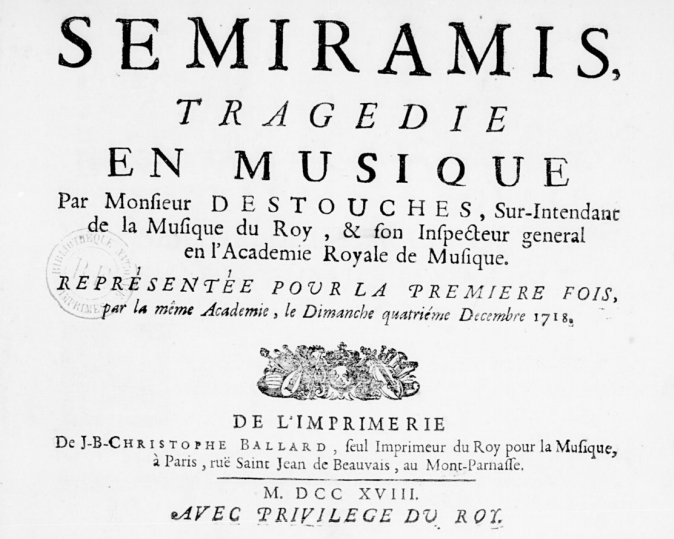

¶ 1718 – Sémiramis sur une musique de Destouches,

sans succès, aucune reprise. Dès alors, Roy se limite à l'opéra-ballet

qui triomphe

— tels ses Éléments (1721) avec Destouches à nouveau.

Soit, sur 7 tragédies : 3 La Coste (dont rien ne nous est

parvenu à ce jour ; le Lutin Chamber Orchestra projette d'en

restituer quelques fragments), 2 Destouches, 1 Campra et 1 Mouret.

Caractérisées par des sujets sombres,

aux intrigues très serrées et tendues, économes en mots, avec des

dénouements sans concession, et des compositeurs marqués par

l'italianité au sens le plus hardi

du terme (contrepoint, effets orchestraux, audaces harmoniques).

À part Callirhoé, qui eut un beau succès et des reprises, rien que des échecs, ou des succès très modestes, sans reprise. Roy a dû se tourner vers l'opéra-ballet, renouant avec le succès pour Les Éléments de Lalande et Destouches.

Mais ses poèmes denses et

violents sont sans doute ceux qui, de tout le legs de la

tragédie en musique (voire de l'opéra officiel français…) ont le mieux

vieilli, et suscitent le plus spontanément, aujourd'hui encore,

l'admiration.

Il est intéressant de lire les réactions d'époque, notamment sur la

versification, jugée raide — les moments les plus vigoureux et

étonnants aujourd'hui (par exemple l'exposition en huit vers de la

situation d'Agénor, tour de force saisissant) ont été critiqués,

notamment par La Harpe, pour leurs bizarreries syntaxiques (Par le

temps et les soins je respirais à peine => « respirer par le

temps »), ou bien la mort de Corésus, trop inattendue, et qui a

apparemment gêné parce qu'elle changeait instantanément un personnage

négatif en héros, ce qui bouleverse la catégorisation nette des

personnages.

2. Portrait en anecdotes

Il est amusant, au demeurant – et on peut supposer que cela n'a pas échappé aux commentateurs qui opéraient ce rapprochement, Roy (né en 1683) fut baptisé à Paris, à Saint-Louis-en-L'Île (St. Louis dans l'Iſle), le jour même où Quinault y fut enterré – le 22 mars 1687.

Roy est aussi resté fameux pour son mauvais caractère, et ses querelles (avec Voltaire et Rameau, ce qui ne le place évidemment pas du bon côté de la postérité) sont peut-être ce qui lui a valu le plus de célébrité après sa mort, puisque, en étudiant les deux autres…

Il faut dire qu'il se répandait en épigrammes

assez déplaisants pour ses collègues – par jalousie envers les succès

de son librettiste Cahusac, disait-on (fort médiocre diable au

demeurant), Rameau y fut dépeint sous les traits de Marsyas. On dit

c'est aussi la raison pour laquelle il ne fut pas élu à l'Académie

Française, qu'il avait trop critiquée et où il s'était cultivé trop

d'inimitiés.

Il semblait toutefois ne pas être dénué d'humour, puisqu'on rapporte qu'alors qu'il recevait (comme assez fréquemment, semble-t-il), en pleine place du Palais-Royal, des coups de canne de Moncrif pour n'avoir pas bien goûté la dimension parodique de l'Histoire des chats, il criait sarcastiquement « patte de velours, Minet, patte de velours ».

Interlude plaisant largement puisé chez Antoine Taillefer : Tableau historique de l'esprit et du caractère des littérateurs français, qui, dans un genre de recueil propre au temps, parcourt ainsi les bons mots d'une vaste série de figure du siècle passé. Roy est traité dans le troisième volume, paru en 1785 chez l'opportunément nommé Poinçot.Au demeurant, si l'inspiration (manifeste à la lecture) de Roy prise à La Fosse semble ne pas avoir causé de grande polémique pour Callirhoé, du moins chez les commentateurs que j'ai parcourus (Roy prend la peine de la nier dans la Préface, pourtant), la parenté avec la Sémiramis de Voltaire a été relevée — ce qui tisse des liens toujours plus étroits entre rivaux.

3. L'exposition de Sémiramis : matière

Pour cette notule, on se limitera (pardon, pas de Prologue) à l'entrée de Sémiramis, dès le début du premier acte, où se relèvent, de façon manifeste, les qualités dramaturgiques de Roy.

En trois minutes, c'est un petit drame complet et toute une exposition, assez détaillée, qui se bâtissent – quand on observe le rythme habituel des opéras, de quelque époque que ce soit, il n'est pas exagéré de parler de petit miracle.

Cela reste évidemment très imparfait et amateur, avec son lot d'imprécision et son évident manque de finition, mais c'est toujours plus commode pour suivre que la partition brute. Si quelque spécialiste, célèbre ou obscur, voulait s'en emparer, je lui cèderais volontiers le pas.

Grand merci au concours de Diamantine Zirah qui a bien voulu étudier cet inédit et reconfigurer ses dispositions vocales pour que nous puissions l'enregistrer pour CSS.

(Sur le second extrait, je m'accompagne directement au clavecin – avec un potentiel de séduction que j'admets moindre, mais disposer de deux versions sur un tel inédit n'a pas de prix.)

SÉMIRAMISJ'ai conservé la ponctuation de la partition d'origine publiée par Ballard : il faut bien voir (outre la relative désinvolture dans la copie du texte sous les portées, quelle que soit l'époque) que les virgules ont dans le théâtre classique une valeur de respiration plutôt qu'une valeur syntaxique, d'où des emplacements qui seraient considérés comme fautifs aujourd'hui, ou même à époque égale dans d'autres genres littéraires.

Pompeux apprêts, fête éclatante,

Flambeaux sacrés, autels ornés de fleurs,

Hymen si cher à mon attente,

Que vous m'allez coûter de pleurs !

Rivale des Héros, que devient ma puissance ?

Avec un inconnu, j'en partage l'éclat !

Je la mets à ses pieds, ma gloire s'en offense,

Et mon amour encor craint de faire un ingrat.

Pompeux apprêts, fête éclatante,

Flambeaux sacrés, autels ornés de fleurs,

Hymen si cher à mon attente,

Que vous m'allez coûter de pleurs !

Quels reproches, Ninus, n'as-tu point à me faire :

À périr en naissant, j'ai condamné mon fils ;

Pour éteindre la race et les droits de ton frère,

Aux autels j'enchaîne Amestris.Qui de mes attentats, va recueillir le prix.

Et c'est une main étrangère,

Triste Sémiramis,

Faut-il que ton cœur te trahisse !Plus cruel que les Dieux qui désolent ces bords,

L'Amour te guide au précipice :Arrête ! il n'est plus temps, quels combats ! quels remords !

Justifiez grands Dieux, ou calmez mes transports.

On vient… c'est Amestris, quelle est mon injustice !

Captive dès longtemps, quels maux elle a soufferts !

Je ne fais que changer ses fers.

L'irrégularité des mètres, ordinaire et requise dans les tragédies en musique, se voit aisément et épouse d'assez près les urgences exprimées. Roy est toujours du côté de la meilleure efficacité dramatique.

Le découpage en strophes est un choix personnel, lié non pas aux mètres ou aux rimes, mais aux séquences isolées par le compositeur.

Étrange structure, très libre, de type ABACDE – on aurait pu croire qu'en dehors des grands récitatifs comme à l'acte I d'Amadis, à l'acte IV de Roland ou à l'acte II Armide, il faudrait attendre la seconde moitié du XIXe siècle pour en observer au sein de grands airs (on peut songer aux petits retours thématiques dans Don Carlos de Verdi : « Elle ne m'aime pas » ou « Toi qui sus le néant », au sein de pièces qui juxtaposent de façon très libre les climats, tout en demeurant de véritables airs clos, très mélodiques et puissamment accompagnés).

Ici aussi, le retour thématique n'a lieu qu'une fois, et assez tôt. (La norme, à l'époque, est plutôt du côté de structures de type AABB, ou au mieux ABA ou ABAC. C'est ce que vous trouverez pour Callirhoé, six ans plus tôt.)

4. L'exposition de Sémiramis : détails

Après une ritournelle initiale (appelée « Prélude »), fondée sur le thème de la première strophe, premières paroles d'un personnage du drame, et c'est Sémiramis elle-même :

4.1. « Refrain » (A)

Pompeux apprêts, fête éclatante,

Flambeaux sacrés, autels ornés de fleurs,

Hymen si cher à mon attente,

Que vous m'allez coûter de pleurs !

Très typique des talents évocatoires de Roy : le lieu révèle en lui-même le pathétique des sentiments des personnages (de même pour Agénor, revenant d'entre les morts où on l'avait laissé pour découvrir le mariage de Callirhoé : « Ce trône, ces autels, ces guirlandes de fleurs / Ces chiffres amoureux »). Le contraste entre la richesse de l'apparat, l'ampleur des réjouissances et la misère individuelle renforcent l'effet – là aussi, procédé devenu courant chez les romantiques (Verdi adore ça, on l'a aussi dans le mariage à l'acte I de Don Carlos, où les amants maudits se lamentent au milieu des cris de joie de la foule).

Musicalement, c'est le thème le plus mélodique et élancé de l'air, avec deux montées suspendues, exprimant les poussées douloureuses d'une âme tourmentée (brèves culminant sur une longue avec descentes agrémentées).

Fait intéressant, avant que la musique ne retrouve sa souplesse accoutumée, l'évocation de la fête nuptiale est accompagnée de valeurs très régulières, laissant la voix débuter dans le silence, puis rejointe par ces figures presque mécaniques, comme les échos d'une fête martiale ou sans conviction :

La musique donne à sentir toute la solitude d'abord, toute la contrainte ensuite, imposées par ce mariage contraire au devoir comme à la raison.

4.2. Le mariage (B)

Rivale des Héros, que devient ma puissance ?

Avec un inconnu, j'en partage l'éclat !

Je la mets à ses pieds, ma gloire s'en offense,

Et mon amour encor craint de faire un ingrat.

La toute-puissante reine meurtrière livre son pouvoir dans un mariage d'amour avec un jeune homme. La musique exprime de façon très directe cette humiliation (« Je la mets à ses pieds ») :

L'harmonie devient très tourmentée : chromatisme descendant (paliers de demi-tons), ce qui est un procédé commun, mais avec des hésitations (notes de passage qui s'écartent de la ligne) et des rythmes irréguliers (brèves et longues se succèdent), définissant un parcours particulièrement tourmenté.

De même pour « ma gloire s'en offense », avec des brèves qui plongent vers les graves, mimant une forme d'abattement plus que de révolte.

4.3. Reprise du « refrain » (A)

Immédiatement, sans respiration.

4.4. Le poids du passé (C)

Quels reproches, Ninus, n'as-tu point à me faire :

À périr en naissant, j'ai condamné mon fils ;

Pour éteindre la race et les droits de ton frère,

Et c'est une main étrangère,

Outre le fait que le meurtre de Ninus et de leur fils Ninias est notoire chez les auteurs, voici que Sémiramis écarte les les autres successeurs. Là aussi, en deux vers, l'essentiel est dit (les meurtres), puis deux vers pour leur résolution (le nouveau promis).

Ici, le caractère général est plus déclamatoire que mélodique (le saut ascendant de quinte initial le place tout de suite hors de la sphère de l'ariette), étant narratif et non plus poétique comme le refrain, et pourtant, malgré son verbe haut, la ligne vocale est très pleine, très régulière (volontiers accompagnée de chromatismes), essentiellement des formules [noire + deux croches], et bien qu'il s'agisse de déclamation, la partition indique des parties intermédiaires présentes à l'orchestre.

4.5. Les dangers de l'amour (D)

Justifiez grands Dieux, ou calmez mes transports.

Directement enchaîné au précédent (la première rime clôt l'extrait immédiatement antérieur), mais le caractère en est distinct. Exclamations, modulation, chaleur d'une harmonie pleine, moins tourmentée – l'heure de l'affliction et non plus du récit. La lente descente pathétique « Plus cruel que les Dieux [...] au précipice » est pourtant d'une couleur lyrique très particulière, d'une rondeur très peu lullyste (on pourrait plutôt y voir le chemin qui mène vers Boismortier ou Mondonville) :

Et cela se clôt par une série de cris (« Arrête ! »), qui culmine avec « Justifiez grands Dieux », une supplique à la limite de l'imprécation, grand élan vers l'aigu jeté a cappella :

Saisissant.

4.6. Transition et remords (E)

La fin de l'air constitue en réalité un pont, une petite introduction pour l'arrivée d'Amestris et le premier dialogue de l'opéra (hors Prologue).

On vient… c'est Amestris, quelle est mon injustice !

Captive dès longtemps, quels maux elle a soufferts !

Ici aussi, liée au précédent système rimique, les trois dernières parties musicales étant unifiées dans le poème.

La ligne vocale, de l'ordre du récitatif, reste très mobile et tourmentée, mais l'accompagnement s'apaise totalement, avec ses grandes basses ascendantes, ses parties intermédiaires longues et son harmonie à base de septièmes (dense, mais pas dissonante, une progression régulière), comme si Sémiramis redevenait maîtresse d'elle-même sans quitter sa sévère mélancolie.

J'aime beaucoup les dernières volutes, voilées dans le grave, du dernier vers, aboutissant à cette cadence suspendue (une demi-cadence, sur la dominante, c'est-à-dire sur l'accord qui devrait appeler l'accord de résolution, d'équilibre) : la lumière du majeur (la tonalité générale est mineure) se mêle de ce sentiment d'inachèvement. C'est à la fois ouvrir sur la nouvelle scène (où va apparaître l'accord de résolution) et suggérer les sentiments mêlés d'insatisfaction de la protagoniste.

Par ailleurs, le texte distille une ambiguïté intrigante : « Je ne fais que changer ses fers » semble postuler, vu ce qui précède, le remords d'infliger cette nouvelle contrainte, mais témoigne aussi l'habileté politique de Sémiramis, ayant auparavant théorisé l'égalité de deux états de captivité (et donc l'absence de tort supplémentaire). Beau moment.

5. Programmation

Mélange de climats émotionnels et de récits d'exposition, cette scène résume tout un drame qui s'est déjà passé et le concentre en un point, déjà au milieu de la tragédie suivante. Elle est à la fois un rouage technique, un air de bravoure et un petit drame autonome, avec ses personnages, ses dénouements, ses leçons. En 3 à 4 minutes, et moins de 30 vers.

Voilà qui plaide, une fois de plus, pour la curiosité, à l'heure où William Christie redonne en boucle les pots-pourris de ses succès (pour beaucoup, certes, des exhumations courageuses… d'il y a longtemps), où John Eliot Gardiner, Marc Minkowski et Hervé Niquet se passionnent pour le XXe siècle, et où seul Christophe Rousset (et une poignée de pionniers nord-américains, dont le vivier de chanteurs n'est pas aussi adéquat – Stubbs, O'Dette, R. Brown…) semble encore s'intéresser à l'opéra du Grand Siècle.

Il ne s'agit pas de redonner n'importe quoi de passé de mode, mais le public de la tragédie en musique est prêt à découvrir de nouveaux titres (d'autant que l'ajustement stylistique demandé aux oreilles est assez minime d'un compositeur, d'une époque à l'autre !)… et les pièces dues à Roy parlent de façon très directe aux sensibilités modernes, par rapport aux galants comme Houdar de La Motte (même s'il est réducteur de le désigner ainsi).

Je peux concevoir que la musique moins riche de La Coste (mais parfaitement jouable !) n'inspire pas les chefs, et que Philomèle ne soit pas remontée de sitôt malgré la qualité exceptionnelle de son livret. Mais lorsqu'il s'agit de Destouches, peut-être la plus belle des déclamations, et le plus fin contrapuntiste de l'opéra français jusqu'alors… ou même de Campra, qui a déjà son public… pourquoi nous refuser une nouveauté et un livret de Roy ?

Je veux bien voir ça comme un défi pour le Lutin Chamber Orchestra, mais rien ne remplace une exécution complète dans des conditions adéquates. Dans l'attente, il faudra continuer de fouiner pour soi-même.

Pour retrouver sur Carnets sur sol Pierre-Charles Roy et les tendances esthétiques du temps, on peut se reporter aux liens en début de notule, qui parcourent une partie de ces questions.

Ce billet, écrit à par DavidLeMarrec dans la catégorie Baroque français et tragédie lyrique - Intendance a suscité :

silenzio :: sans ricochet :: 2147 indiscrets