Théodore Akimenko, le symboliste ukrainien qui exerça longuement

en France.

Théodore Akimenko, le symboliste ukrainien qui exerça longuement

en France.

Pour les

implications techniques (pianistiques) de

l'entreprise, voyez la

première notule de la série.

Pour le point sur les dernières découvertes côté

opéras en français, voyez la deuxième notule de la

série.

Pour les

opéras en allemand, voyez la troisième.

Pour

les opéras en d'autres langues, le répertoire sacré,

la musique symphonique, les mélodies françaises : épisode n°4.

Quant aux

lieder et songs : épisode n°5.

J'ai aussi

recueilli ces lectures dans un fichier que je

mettrai à jour.

[[]]

(Choix parmi quelques œuvres

disponibles des compositeurs dont les inédits sont présentés

ci-dessous.)

10. Mélodies slaves

Du côté des mélodies slaves, je n'ai pas remis sur le métier les

mélodies inédites de

Roslavets

(notamment les Verlaine, traduits en russe), vraiment élusives

rythmiquement, et dont le sens prosodique et plus généralement

expressif est difficile à suivre – clairement pas la part la plus

généreuse de sa production. J'ai en revanche essayé celles d'

Obouhov /

Obuhow, toujours aussi énigmatiques

(avec son propre système de notation, du reste).

En revanche, deux découvertes importantes.

La première, le recueil Lvov-Prač, dont j'ai déjà devisé à propos de la

«

Grande Matrice » commune des musiques ukrainienne

et russe.

Extrait de la présentation :

|

Une large part de la musique

russe se fonde sur des thèmes folkloriques

russes : beaucoup des mélodies prenantes qu'on entend dans les œuvres

emblématiques de Tchaïkovski,

Moussorgski, Rimski-Korsakov, Arenski…

sont en réalité des thèmes préexistants.

Ces mélodies sont en général tirées du premier recueil du genre, et le

seul à ma connaissance avant un regain d'intérêt à la fin du XIXe

siècle : Collection

de Chansons populaires russes avec leurs mélodies, de Nikolay Lvov & Jan Prač (souvent

sous la forme Ivan Prach), plus communément connue sous le nom de «

Lvov-Prač Collection ».

Lvov était l’ethnographe qui a collecté les

chants (également architecte, et à ses heures perdues poète, historien,

géologue, etc.), Prač le compositeur qui les a transcrits de façon

nette, incluant même leurs accompagnements au piano.

Ce recueil est fondamental pour comprendre la constitution de la

musique russe au XIXe siècle : énormément de thèmes utilisés par les principaux

compositeurs que nous connaissons y sont empruntés. Et un certain

nombre sont en réalité des thèmes ukrainiens

!

|

J'en ai donc lu-joué-chanté une partie pour retrouver certains thèmes,

vous trouverez quelques exemples particulièrement évidents dans la

notule concernée. Prač ayant écrit un

accompagnement, tout cela se lit très facilement ; c'est plutôt la

langue qui ralentit la lecture, en fin de compte.

(Je m'aperçois à cette occasion que ladite notule arrive en

premier des résultats Google pour « lvov prac collection », même sans

être connecté et depuis un ordinateur tiers, je suis impressionné – je

veux dire, impressionné à quel point ça n'intéresse manifestement

personne depuis une IP francophone. Résultats suivants tous en anglais

: un article universitaire sur JSTOR, un extrait de catalogue sur

WorldCat, l'article anglophone de Wikipedia.)

Seconde découverte importante, les frères

Krein, issus d'un père violoniste

lituanien spécialiste de la musique klezmer. Les deux frères furent,

d'ailleurs, membres de l'antenne moscovite de la

Société de Musique Folklorique Juive,

et ont réutilisé abondamment le folklore et les sujets juifs dans leurs

œuvres –

Rhapsodie hébraïque,

poème symphonique

Saul & David

pour

Grigori, et pour

Alexandre Esquisses hébraïques,

3 Chansons du Ghetto,

Caprice hébraïque, cantate

Kaddish pour ténor, chœur mixte et

orchestre, 2

Chansons hébraïques,

Mélodie juive pour

violoncelle & piano….

C'est

Aleksandr, le plus jeune

(né en 1883), ayant étudié la composition à Moscou avec Taneyev, et

violoncelliste de formation, qui a laissé le plus vaste catalogue et

s'est le mieux intégré musicalement, occupant même des fonctions dans

les instances artistiques soviétiques. Les quelques mélodies (

Chansons du Ghetto) que j'ai

lues de lui sont très personnelles et écrites avec science.

Mais j'ai encore été encore plus frappé par

Grigory (né en 1879), avec ses

3 Peintures vocales Op.8 (comme les

Esquisses hébraïques de son frère,

le titre est en français), tableaux sonores évocateurs, sinueux, à la

fois exigeants et séduisants, écrits sur des glossolalies – « Berceuse

funèbre », « Air », « Un matin dans la forêt de Pan ». Ce cycle

est précédé d'un autre, au titre identique, que je n'ai pas encore lu

(avec les mélodies « Chant d'automne », « Sainte Cécile », « О милом »

– assez polysémique, je ne sais pas quel sens prévaut ici).

Sa formation a été un peu différente, puisqu'il était violoniste comme

leur père, et formé à la composition à Moscou par le Suisse Paul Juon

et l'Ukrainien Reinhold Glière, mais aussi à Leipzig par Max Reger.

Après avoir été professeur de violon et de théorie musicale à Moscou,

il a vécu en divers point d'Europe avec son fils Julian, également

compositeur : Vienne, Paris, Berlin, Tachkent, Saint-Pétersbourg et des

retours à Moscou…

Clairement des corpus que j'entends explorer à l'avenir.

11. Chambre

Autant la fascination pour l'opéra est comprise (et il est souvent

possible de se débrouiller pour chanter soi-même ou pour intégrer les

lignes de chant dans la partition piano), autant il peut paraît étrange

de déchiffrer seul au piano des œuvres écrites pour un dialogue à

égalité entre plusieurs instruments – les partitions de piano en

musique de chambre sont souvent les plus difficiles (parfois plus

exigeantes même que des concertos !), et ne permettent pas d'intégrer

les lignes mélodiques des autres instruments.

Pour autant je trouve l'exercice très stimulant, et fais l'hypothèse

qu'en plus de la qualité musicale souvent supérieur qu'on y rencontre

(par rapport aux pièces pour piano solo notamment, c'est frappant !)

que la dimension onirique en est bien plus puissante, puisqu'il faut à

tout moment imaginer des interactions, des équilibres, et qu'on ne

produit jamais un résultat tout à fait complet et autonome.

C'est probablement l'un des ressorts qui me fait jouer autant de

réductions d'œuvres symphoniques, d'arrangements de quatuors à cordes

ou de piano prévu pour jouer en interaction chambriste, alors même que

je n'ai aucune perspective d'exécution avec des partenaires.

(Je ne serais pas contre au demeurant, si jamais je croise des

gens curieux de répertoire nouveau prêts à partager une expérience de

lecture à vue de qualité moyenne… mais la plupart des chambristes que

j'ai croisés sont professionnels ou peu s'en faut, ou pas intéressés

par le répertoire occulté, ou trop épris de perfection pour l'aventure

d'un déchiffrage simple.)

Constantin

Bürgel (né en

1837),

Sonate violon-piano.

La chose est écrite dans un langage très avancé pour sa génération :

très lyrique et expansif, du grand romantisme tardif - on peut faire le

lien avec une

génération Tchaïkovski,

mais en Allemagne, le style de ses contemporains les plus célèbres

reste dans des normes beaucoup plus massives en général. J'ai été très

séduit (et amusé) par la façon dont il utilise

des éléments archaïques (des rythmes pointés très présents et les

tremblements, comme

lorsque le dernier XIXe siècle veut faire du baroque) dans une

grammaire tout

à fait romantique. Très beau, avec quelques poussées grisantes qui

évoquent davantage, çà

et là, la génération Posa.

J'y reviendrai à propos de la musique pour piano, puisque la découverte

de la sonate m'a incité à aller fouiller plus avant dans le peu qui se

trouve aisément disponible en partition.

Oskar

Posa (né en 1873),

Sonate violon-piano. Une

progression absolument folle, pas une mesure qui ne soit musicalement

indispensable, le jeu des harmonies et la récurrence des motifs créent

une forme de halètement permanent. Tout cela est à ajouter au beau

lyrisme, pour un résultat totalement grisant, même en version piano

seul sans intégrer les lignes de violon !

J'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent à propos des lieder, mais

aussi dans plusieurs notules, dont

celle-ci.

(Un double disque comprenant une belle version de la Sonate

sortira à l'automne.)

Toujours de

Posa, des extraits

du

Quatuor à cordes, à partir

de la partition d'origine à quatre voix. Je pressens là aussi de très

belles idées, pas aussi tourmentées et urgentes que dans la Sonate,

mais d'une grande beauté musicale - là aussi, rien n'est écrit à la

légère ou pour le remplissage, même si le ton y est un peu plus

traditionnel et purement consonant.

Côté Ukraine, outre un regard jeté sur le

Trio (déjà présent au disque, une

très belle veine mélodique assez sobre et

directe, dans un style qui reste globalement assez germanique) de

Vladimir

Dyck (né en 1882 à

Odessa), j'ai pu découvrir son

Kadisch

pour violon et piano de 1932, dédié à son frère Jacques. Style qui

évoque plutôt les années 1860 que 1930, mais le langage y est

particulièrement maîtrisé et proportionné à son propos expressif.

Terrible destin que celui de ce compositeur ukrainien, arrivé en France

à dix-sept ans, remportant le Prix de Rome 1911, professeur de piano de

Mme Poincarré… arrêté en 1943 par la Gestapo et assassiné peu après son

arrivée à Auschwitz.

Tant d'histoires en une seule vie, je suis étonné qu'il ne suscite pas

davantage l'intérêt, ne serait-ce que pour conter son histoire. (Et la

musique est bonne.)

Sinon, beaucoup lu de choses pas très fréquentes, mais qui existent

déjà au disque, comme la musique de chambre de

Taneïev (Quintette et

Quatuor piano-cordes) et de

Pejačević

(Quintette, deux Sonates violon)…

12. Piano (ou

clavecin) solo

Pour la les mêmes raisons proposées pour expliquer mon intérêt pour les

réductions d'opéras ou de symphonies, voire la musique de chambre même

en l'absence de partenaires, j'ai finalement assez peu déchiffré de

musique pour piano solo, qui serait la plus naturelle à explorer en

théorie. (Et encore moins joué de musique pour piano connue à la simple

fin de me contenter, alors que je me suis gavé de réductions de

symphonies et de quatuors

superstars.)

J'ai donc poursuivi avec Constantin

Bürgel

(né en 1839), où j'ai retrouvé sensiblement les mêmes qualités : un

geste mendelssohnien (le scherzo de la

Sonate pour piano

Op.5 !) mais aussi une sensibilité archaïsante qui affleure (ces

accompagnements en notes alternées dans le premier mouvement). La

Suite

Op.6 est plus personnelle dans ses explorations, toujours de très

belles idées. Pour finir (en réalité, j'ai commencé par là) un

Schlummerlied,

sorte de romance sans parole en forme de berceuse, très joli mais qui

n'est pas très représentatif de la personnaltié de son auteur.

Chez Guido von

Samson-Himmelstjerna (né

en 1871), le langage n'est pas nécessairement plus avancé, au

contraire. Très consonant – jusqu'à des basses d'Alberti dans le final,

c'est perturbant ! –, pour autant j'aime beaucoup les éclats consonants

de son premier mouvement – un peu dans le goût de ceux de la Symphonie

n°2 de Hamerik, pour situer. (Autrement dit, une œuvre qui utilise

plutôt le langage musique de la génération Mendelssohn, voire

légèrement antérieur.)

Le mouvement lent à variations est le plus périlleux à jouer ; ça ne

rend pas grand'chose en première lecture. Le reste utilise davantage

des empreintes très familières.

(Dans l'intervalle, la

Sonate

a été captée et diffusée

en

vidéo sur la

chaîne YouTube de

Carnets sur sol.)

Autant j'ai admiré passionnément

les opéras de Paul von

Klenau

(né en 1883) dans ma série de déchiffrages (les postromantiques comme

les dodécaphoniques !), ou ses quatuors et symphonies au disque… autant

au piano, que ce soit son ballet ou, ici, les

3 Stimmungen,

j'ai perçu peu de saillances. Beaucoup moins d'invention ici, des

œuvres qui pourraient être de n'importe qui ayant des connaissances en

musique.

Pour quitter l'aire germanique, je cite Alexandre

Tinyakov

(né en 1886, j'imagine qu'on translittère plutôt Tiniakov en français,

mais comme vous ne verrez guère son nom dans des ouvrages ou articles

francophones…) et ses 2 Lieder ohne Worte, Op.1 (1900), charmants.

…

Mais en réalité, l'essentiel de mon énergie pianistique, en ce qui

concerne le corpus expressément écrit pour l'instrument, s'est

concentrée sur la série ukrainienne – qui avance peu, mais c'est

précisément parce que je lis beaucoup de musique pour avoir une idée de

ce dont je parle, et préparer les illustrations sonores !

J'ai déjà publié une

Sonate

de Maksym

Berezovsky

(né vers 1745), le premier des compositeurs ukrainiens (et des

compositeurs russes, par la même occasion), transcription d'une sonate

pour violon et piano, afin d'illustrer la notule-podcast

sur la Triade d'Or.

J'en avais parcouru quelques autres pour choisir laquelle enregistrer,

toutes dans le même style classique, pourvues de réelles qualités

d'évidence mélodique.

De même, dans le premier des épisodes consacrés à Anton

Rubinstein

(né en

1829), après avoir feuilleté pas mal d'œuvres et joué en survol les 6

Préludes & Fugues Op.53, j'en avais choisi le Prélude en sol (que

vous pouvez donc

entendre ici). Comme c'est en général la norme

pour les préludes d'esthétique

romantique, il se fonde sur une structure rythmique assez régulière, où

accords pour grandes mains répondent à des octaves en intervalles de

secondes mineures dans le grave du clavier. Le principe en est très

perceptible à l'écoute seule, et les suites d'accords très complets

(beaucoup de doigts sollicités), souvent des renversements du même

accord, sont typiquement de l'écriture de Rubinstein… même lorsqu'il

écrit pour orchestre ! (Ce qui, comme je l'évoquais dans

l'épisode

précédent, entre en amusante contradictions avec les conseils prodigués

à ses élèves.)

La pièce a déjà été gravée par Martin Cousin (et il en existe aussi une

version MIDI sur les sites de flux…) pour Naxos, et publiée dans les

jours même où je l'enregistrais, à l'été 2023… si bien que malgré mon

suivi régulier des nouveautés, je n'avais pas encore vu que mon inédit

ne l'était plus guère. Je vous invite bien évidemment à découvrir le

cycle entier, avec ses fugues, dans une interprétation techniquement

incomparable à la mienne.

Le contraste est cependant intéressant entre les deux approches : à la

lecture, je perçois une ambiance assez furieuse – un peu dans l'esprit

du Prélude Op.28 n°22 de Chopin –, avec des graves martelés et en

regard des accords altiers ou vindicatifs, tandis que Martin Cousin

joue la chose avec beaucoup plus de souplesse et de modération, rien de

tempêtueux chez lui, et des accords qui répondent plus doucement aux

basses (ce n'est pas marqué sur la partition). Deux interprétations (au

sens linguistique !) possibles de ce texte, donc.

J'ai ensuite poursuivi dans mon ordre chronologique, même si je ne suis

pas certain de vouloir faire éterniser la série dans les parties les

moins singulières du patrimoine sonore ukrainien – peut-être

faudra-t-il accepter d'en passer par des thématiques qui oscilleront

d'une période à l'autre, en classant plutôt par degré d'intérêt.

De Mikhailo

Kalachevsky (ou

Kolachevsky

; Kalatchevsky en translittération française), né (en 1851) et mort

dans la même région du centre de l'Ukraine (dans la courbe du Dniepr),

je n'ai mis la main que sur un

Nocturne,

de facture très traditionnelle : basse + accord à la main gauche, des

enchaînements typiques du romantisme, quelques recherches de

contrechant simples (une descente chromatique en triolets, par

exemple), et beaucoup de réponses en imitation d'un petit motif de

quintolets – en cela, nocturne dans la veine chopinienne, avec des

rythmes en forme d'ornements de durée variée.

Très joli et agréable. (Le compositeur est surtout célèbre pour sa

symphonie sous-titrée « ukrainienne ».)

Sergei

Yuferov (ou Sergueï

Youferov, ou Serge Youferoff…), né à Odessa en 1865, a en revanche une

éducation musicale russe, aux conservatoires de Saint-Pétersbourg (sous

la conduite de Glazounov, notamment) et Moscou. Comme Dyck, il est

l'auteur d'un très beau trio piano-cordes qui se trouve au disque,

ainsi que de plusieurs opéras (

Myrrha,

Yolande,

Antoine & Cléopâtre) qui ne

sont pas enregistrés.

Dans l'

Élégie que j'ai

déchiffrée de lui (depuis publiée

en

vidéo ici), tirée de ses

Arabesques

Op.1,

je suis frappé, malgré le moment précoce de sa carrière, par la grande

intelligence musicale de la construction : il s'agit d'un nocturne

assez traditionnel (un chant accompagné, avec une partie plus vive au

milieu), mais où le chant s'épanouit sur des silences (la basse

s'interrompt) et se développe sur le même patron rythmique un peu

hésitant (un triolet dont la deuxième note est allongée) ; sa mutation

rapide centrale, progressive et généreuse, ainsi que sa

progression harmonique, se caractèrisent non par l'ostentation, mais

pas la juste mesure et la connaissance précise de ce qui fait la

différence entre une pièce fade et une miniature pleine d'esprit.

Par pure

appropriation culturelle

(les Russes annexent les frigos, je peux bien leur subtiliser un

compositeur obscur si je veux), et pour permettre l'inclusion

de compositeurs marquants, j'ai décidé que Vasily

Kalinnikov

(ou Vassili ou Basile, né en 1866 à Voïna) pouvait être considéré comme

compositeur ukrainien – cela n'a pas grand sens eu égard à sa formation

en Russie, mais comme il est mort à Yalta, sur un territoire qui est

depuis devenu ukrainien, tout dépend de la délimitation (nécessairement

arbitraire) que l'on met à « compositeur ukrainien ». Ethniquement

ukrainien, incluant des territoires perdus ? Ou à l'inverse

correspondant au sol ukrainien, incluant l'histoire de territoires qui

ne l'étaient pas à l'origine – de même qu'on considère le patrimoine de

Nizza comme du patrimoine français. C'est une question de principe, un

choix à faire en amont – et, comme je l'ai expliqué

dans les notules concernées,

je pars du principe que les appartenances simultanées sont possibles,

et choisis donc l'extension maximale. Ainsi, tout compositeur ayant des

origines ethniques ukrainiennes ou ayant résidé sur un fragment de

terre ayant appartenu à un moment ou l'autre à l'Ukraine peut entrer

dans cette série – je m'efforce ensuite à chaque fois de bien préciser

la nature de cette appartenance. Cela permet d'élargir au maximum le

corpus de belles choses que l'on peut embrasser – et, je l'avoue, ça

m'amuse de pouvoir

moi aussi

annexer des trucs.

En ce qui concerne Rubinstein et Kalinnikov, on se situe clairement à

la limite de l'exercice, rien dans leur musique n'est marqué, à ma

connaissance par une influence du terroir ukrainien.

Je crois que j'ai oublié de parler de

sa grande cantate 1812 que

j'ai un peu parcourue, débauche de moyens musicaux, très généreusement

écrit… et dans l'Ouverture, réduite pour quatre mains, j'ai d'abord cru

à une œuvre pour deux mains, tant la densité en idées est forte. On y

retrouve l'élan mélodique irrésistible de sa Première Symphonie, mais avec un

degré de sophistication rythmique et formel plus grand.

Pour le piano proprement dit, j'ai pu trouver un petit nombre de

pièces, où, comme chez Youferov (et peut-être encore davantage) j'ai

admiré la qualité de la finition musicale : rien n'est jeté au hasard,

tous les équilibres sont travaillés.

¶ Le Nocturno

(sic)

en fa mineur est un petit bijou, bâti sur des rythmes complexes avec

liaisons, silences, syncopes, pas mal d'irrégularités sur ce qui débute

comme une romance sans paroles avant de développer des lignes

polyphoniques et des harmonies de plus en plus subtiles – même si

l'ensemble reste romantiquement consonant. On pourrait dire qu'on se

trouve à équidistance presque parfaite entre les Nocturnes de Chopin et ceux de

Mossolov.

¶ Sa Valse en la, plus

simple,

contient tout de même les petites tensions harmoniques et les notes de

goût ajoutées (appoggiatures) qui procurent un caractère

inhabituellement dynamique et ample (beaucoup d'accords de quatre notes

à la main droite pour jouer la mélodique), pour un format destiné au

salon !

¶ Lui aussi a commis une Élégie,

en si bémol mineur, sur un balancement simple mais parcouru de petites

fusées en chevron, comme un trait de flûte pastorale – Debussy en use

quelquefois. Là aussi, appoggiatures rythmiques, enflements dramatiques

et même évolutions harmoniques fortes ponctuent, avant de retrouver la

dimension chopinobelcantiste

de l'exercice dans l'accroissement des fusées (avec beaucoup plus de

notes à placer dans le même tempo) à la réitération du thème principal.

Délicat, simple et direct à l'écoute, mais à nouveau écrit au cordeau,

beaucoup de beautés musicales à se mettre sous la dent.

¶ Une Pièce isolée dans la

tonalité rare de sol bémol majeur, fondée sur la superposition du

thèmes (sur le temps) et d'accompagnements syncopés, développe les

mêmes qualités : petites subtilités rythmiques, évolutions harmoniques,

évidence mélodique… Simple en apparence, et beau en tout cas.

¶ La seule pièce réellement simple,

plus proche du charme folklorisant de la Première Symphonie, était cet Intermezzo russe,

moins aventureux mais d'une force mélodique, d'un caractère et d'une

force souterraine pour ainsi dire tribaux. Carton plein dans le corpus

de Kalinnikov, j'ai envie de tout entendre à présent.

Andrey

Shcherbachov (Chtcherbatchov),

dont le nom patronyme se confond avec Vladimir, l'auteur de l'exceptionnel nonette avec harpe et

danseuse-mime (dans le goût du futurisme pré-soviétique, quoique publié

en 1930).

Vraiment rien à voir, celui-ci est né en 1869 et écrit dans un style

tout à fait romantique, bien écrit pour le piano et non dépourvu

d'idées, mais tout à fait consonant. Je n'ai lu que le « Crépuscule »

des

Pièces de l'opus 4 ; pour

les

6 Miniatures

Op.5, le geste pianistique m'a paru plus osé – des frottements de

seconde ajoutés à des octaves qui s'enchaînent, pour les accords de

septième, une configuration inhabituelle car elle contraint le pouce et

l'index à être très rapprochés alors que la main est par ailleurs en

extension.

Pour autant, le discours musicale lui-même, quoique tout à fait

harmonieux et bien mené, ne présente pas de saillances majeures. Je n'y

ai clairement pas pris le même plaisir que pour Youferov et Kalinnikov

(ou même Rubinstein), sans parler des profils plus fantaisistes qui

vont suivre !

Je n'ai pas pu trouver aisément de partition disponible de

Lopatynsky (né en 1871) en ligne,

et pour ce qui est de

Mossolov

(né en 1900), je crois que ce qui a été publié, du moins, est

disponible au disque – même si, dans le cadre de la série, je ferai

sûrement l'effort, puisque c'est le jeu, d'en enregistrer moi-même un

bout. Nous restent donc, dans la suite, deux oiseaux rares, très

singuliers.

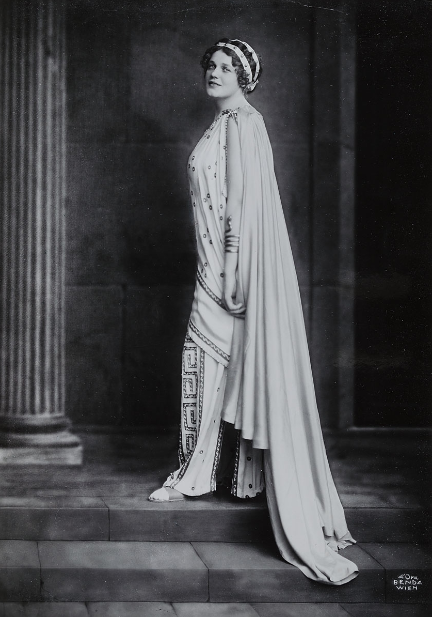

Théodore

Akimenko d'abord

(né

en 1876).

(Prénom russophone Fiodor francisé, le plus couramment diffusé dans les

notices en français et en anglais.) Compositeur itinérant, né à Kharkiv

(alors Kharkov), étudiant

et exerçant à la Chapelle Impériale de Saint-Pétersbourg (élève de

Rimski-Korsakov et Balakirev), directeur de conservatoire en Géorgie,

puis professeur (de Stravinski !) au Conservatoire de

Saint-Pétersbourg, chef de chœur à l'église russe de Nice, repassant

par Kharkov et Saint-Pétersbourg, fuyant la Révolution russe en France

puis à Prague, avant de finir sa vie à Paris.

Je ne connaissais de lui que ses œuvres pour violon avec

accompagnement de piano, publiées par Toccata Classics (dont il faut

saluer le formidable travail, documentant inlassablement des corpus

totalement perdus de vue) – des œuvres postromantiques assez

traditionnelles, où rien ne m'a pas particulièrement accroché l'oreille

au cours de mes deux écoutes, certes un peu distraites. J'ai aussi

survolé en lecture ses

Poèmes

ukrainiens

Op.91 (voix-piano), d'un romantisme tout à fait habituel, quoique

ménageant de belles modulations et des contrastes très réussis.

Au piano solo en revanche ! Beaucoup de cycles sont disponibles,

et je

les ai enchaînés devant leur intérêt et, plus encore, leur disparité de

ton.

¶ En quatre mains, les

Six Pièces ukrainiennes Op.71

explorent des matières folkloriques avec une recherche polyphonique

(n°3) ou harmonique (n°4) assez marquante.

¶ J'ai été absolument fasciné par plusieurs cycles où, sans avoir du

tout lu sa biographie, je sentais l'influence de couleurs françaises

(peut-être davantage du côté de Dupont ou Mariotte que de Debussy) :

les

Préludes caractéristiques

Op.49 reprennent une structure assez chopinienne (avec des allures de

nocturne, ou de pièces fulgurantes à la main gauche tempêtueuse), mais

enrichis par une exploration harmonique qui semble guider toute

l'inspiration et rechercher avant tout la couleur et l'évocation, bien

au delà du caractère univoquement pianistique qui prévaut en général,

pour un Prélude. Les influences qui affleurent naviguent entre le

postromantisme franc, les sophistications scriabiniennes ou même le

goût pour les mélodiques chromatiques et les enchaînements imprévus

propres aux futuristes – un futurisme largement pondéré par toutes les

autres influences. J'en ai publié des extraits

en

vidéo ici.

¶ Pour les

Récits d'une âme rêveuse Op.39,

c'est encore plus évident, beaucoup d'ambiances de préludes debussystes

(n°1) ou de danses françaises (n°2, proche du schrerzo de la Symphonie

n°3 de Magnard, de danses de d'Indy, etc.), avec toujours une identité

propre, des enchaînements harmoniques inattendus, des couleurs

évocatrices. « Au bord du lac » a été publié par mes soins

en vidéo ici.

¶ Le plus étrange de tous étant

Uranie,

La muse du ciel

Op.25, un cycle dans une couleur beaucoup plus néoclassique, des effets

de nudité et de répétition, mais pas du tout simplifiée harmoniquement,

quelque chose de très étrange, un peu comme les œuvres les plus

personnelles de Poulenc et de Riisager, mâtinées de symbolisme, voire

de futurisme ou de minimalisme. Je ne sais pas si j'aime vraiment, mais

c'est fascinant. (captée en vidéo, je dois désormais réaliser le

montage des commentaires)

¶ Les

Deux Esquisses fantastiques

(en français dans le texte à chaque fois), qui promettent aussi de très

belles ambiances et des pièces de nature très variée.

¶ Il me reste à lire le cycle

Rêve

mystérieux. Le reste n'est pas aisément trouvable, ou peu

propice à l'exécution en solo.

Je voulais terminer en mentionnant Leo

Ornstein

(né en 1893), bien documenté par le disque, mais pas complètement,

croyais-je. Natif de Krementchouk (oblast de Poltava, au centre-Est de

l'Ukraine, une région d'où proviennent beaucoup de nos héros dans cette

série), il est dès neuf ans élève à Saint-Pétersbourg (ce qui, à

nouveau, en fait aussi un artiste culturellement formé par le centre du

pouvoir en Russie) : alors qu'il donnait un récital dans sa ville

natale, le pianiste superstar Josef Hofmann le remarque et lui offre

une lettre de recommandation, clef pour les études dans la capitale de

l'Empire. Cependant l'essentiel de sa vie se déroule aux États-Unis et

une bonne partie de sa formation a lieu a la future Juilliard School :

il n'a que douze ans lorsque sa famille fuit les pogroms et s'installe

à l'autre bout du monde.

Bien qu'éloigné de l'Ukraine et de la Russie,

Ornstein creuse un sillon très parent du futurisme, avec une audace qui

stupéfie ; des pièces chargées d’enchaînements plus expressifs que

fonctionnels (au sens de la syntaxe musicale), ou suspendant la

tonalité, mais toujours avec une verve, en particulier rythmique,

immédiatement saisissante.

Je me suis fait plaisir en jouant (partiellement,

c'est vraiment exigeant digitalement, et on a peu de repères en lecture

tant qu'on n'est pas immergé dans son style très idosyncrasique) les

Sonates 4 et 7, la

Tarentelle diabolique,

Suicide in an Airplane, et même les

Impressions de Notre-Dame, que

je croyais inédites mais qui se trouvent en cherchant – et bien mieux

jouées que je ne pourrais le faire, ces pièces sont vraiment exigeantes

techniquement. Je crois qu’on n’a pas capté tout ce qui a été publié,

sans même parler de probables inédits dans ses archives ou de pièces

jamais rééditées, mais dans ce qui est accessible sans courir les

bibliothèques, je n’ai finalement rien trouvé. Je le mentionne car j’ai

cru, dans mon cycle de raretés ukrainiennes, en enregistrer certaines

pour la première fois – mais il n’en était rien.

Figure d’une puissanye singularité que je vous

recommande vivement, dans le top des compositeurs du vaste legs

ukrainien.

Le prochain volet devrait clôturer cette série qui se sera en réalité

étendue sur un an, pour « deux ans et demi de déchiffrages », même si

je n'ai pas mentionné au fil des publications les nouvelles partitions

explorées dans les genres déjà traités !

Il comprendra des questions à votre attention, estimés lecteurs. La

Nation, le Continent et l'Univers comptent sur votre indispensable

contribution.