mardi 12 juillet 2016

Beaumarchais et Salieri – TARARE, une vision de l'avenir : l'histoire d'un nom et les mutations sous les sept-régimes

Sept régimes, c'est-à-dire monarchie, monarchie constitutionnelle, Convention, Directoire, Consulat, Empire, Restauration… chacun organisant au moins une reprise de Tarare… en en changeant la fin !

Voici donc la suite de la découverte de l'étrange Tarare. Dans le premier épisode – à la suite duquel cette nouvelle notule vient d'être ajoutée, pour faciliter la lecture –, on s'était attardé sur la doctrine philosophique semée dans l'ouvrage par Beaumarchais. Cette fois-ci, c'est l'origine même du nom du héros, et surtout la réception publique et politique, ainsi que les mutations subséquentes de la pièce, qui vont nous occuper : tout cela tisse, vous le verrez, une relation particulièrement étroite avec les événements politiques du temps.

Pour vous permettre de suivre avec plus de facilité, outre le court argument proposé dans la notule d'origine, vous pouvez trouver le texte complet de la version de 1787 sur Google Books, ainsi que deux versions, celle de Malgoire publiée en DVD (chantée en volapük à l'exception de Crook et Lafont, mais jouée de façon « informée ») ou celle, inédite, de Chaslin (par une équipe francophone, mais orchestralement épaisse, plus conforme au Gluck des années 60) – je conseille celle de Malgoire.

4. Avant Tarare

Il

m'est un peu difficile de distinguer la légende de l'histoire avérée,

cela réclamerait plus ample investigation (et excèderait quelque peu

mon sujet), mais voici toujours ce qu'on trouve autour des origines de

l'opéra de Beaumarchais.

Il

m'est un peu difficile de distinguer la légende de l'histoire avérée,

cela réclamerait plus ample investigation (et excèderait quelque peu

mon sujet), mais voici toujours ce qu'on trouve autour des origines de

l'opéra de Beaumarchais. Tout débute avec Iphigénie en Aulide dont la création à Paris en 1774 donne le coup d'envoi. Beaumarchais rencontre à cette occasion Gluck, sans se présenter d'abord, et l'on raconte que celui-ci aurait identifié l'auteur à ses opinions claires sur la musique ; ils auraient alors projeté de faire un opéra ensemble. Beaumarchais achève très vite sa version préparatoire en prose de Tarare, mais lorsque le livret est achevé (c'est un mois après la création du Mariage de Figaro, en 1784), Gluck décline très poliment en alléguant son âge – que ce soit par peu d'intérêt pour des paroles en l'air aimablement prononcées deux lustres plus tôt, par peu de conviction envers la matière très particulière que lui soumet Beaumarchais, ou par réelle lassitude, personne ne pourra jamais le déterminer sauf à ce que le chevalier Gluck ait tenu un journal intime pas encore exhumé.

Le compositeur propose en revanche de lui envoyer son élève et protégé, Salieri. Beaumarchais le reçoit avec une diligence et une chaleur dont l'intéressé se souvient des années plus tard : logé chez Beaumarchais, et visité chaque jour par son hôte constatant l'avancée des travaux, immanquablement félicité avec chaleur. La correspondance de Beaumarchais montre à ce propos un enthousiasme sincère, manifestement heureux qu'un compositeur s'investisse dans un projet qu'il n'avait pas les moyens de mettre lui-même en musique (malgré sa volonté première, et quelques esquisses musicales envoyées à Salieri pour la « chanson du Nègre » dans la refonte de 1790), reconnaissant le dévouement de Salieri, renonçant à bien des beautés qu'il avait écrites pour rendre les scènes plus denses (obsession de Beaumarchais, on y reviendra).

(Maquette de costume de l'équipe de Louis-René Boquet pour la création d'Iphigénie.)

5. L'origine de la fable

Beaumarchais, dans une intrigue de sérail à la mode (avec un sultan cruel, une amante captive, un ami de l'intérieur…) a en réalité emprunté le nom de Tarare au conte (assez long) Fleur d'Épine d'Antoine Hamilton. Le héros y est aussi le conseiller (plutôt que le général) d'un Calife, mais le reste de l'intrigue et des caractères sont bien différents : Tarare y est bien plus osé et adroit, et il y est question de vie à la Cour, de princesse et de sorcière…

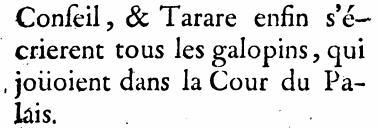

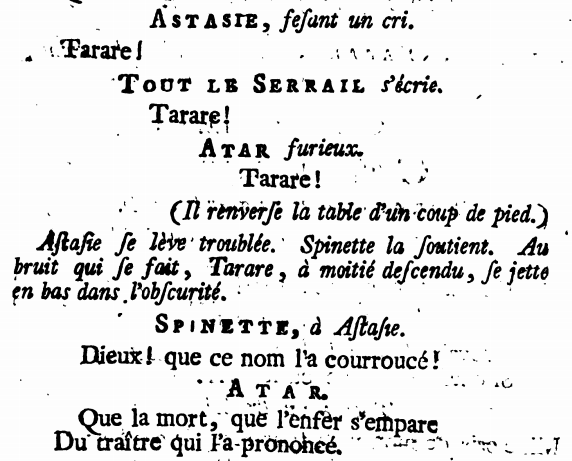

Néanmoins, Beaumarchais n'en tire pas que la phonétique à la fois exotique, simple et sonore : à chaque fois qu'est désigné Tarare, la mention fait entrer le sultan Atar, homme féroce et sans frein (dit le programme d'époque), en fureur ; et souvent, comme chez Hamilton, le nom de Tarare se répète comme en écho.

Ce n'est plus dans une accumulation comique de dialogues :

| L'une des premières apparitions de Tarare chez Hamilton : | Autre exemple d'écho : |

|

|

D'abord au temple, à l'acte II : le Grand Prêtre Arthenée avait prévu de faire promouvoir son fils Altamort chef de l'armée, mais le garçon du temple, choisi pour sa simplicité, fait un étrange lapsus, repris par les cris d'enthousiasme du peuple et de la garde.(Difficile de réentendre ce nom sans avoir ces chants à l'oreille, par la suite…)

Nicolas Rivenq, Deutsche Händel Solisten, Jean-Claude Malgoire, Schwetzingen 1988.

Puis, à l'acte III, les couplets où Calpigi raconte sa triste vie sur un mode plaisant, afin de réjouir la Cour du Sultan et célébrer la noce forcée au sérail d'Astasie, bien-aimée de Tarare : le seul mot interrompt la fête en précipitant le souverain comblé dans une fureur meurtrière (manquant d'occire ses serviteurs au hasard dans une scène subséquente). Et, à nouveau, le nom passe sur toutes les lèvres.

Successivement Eberhard Lorenz, Zehava Gal, Jean-Philippe Lafont, Anna Caleb, Deutsche Händel Solisten, Jean-Claude Malgoire, Schwetzingen 1988.

Une belle réexploitation théâtrale du principe, donc.

Au demeurant, « tarare » est un véritable mot, qui dispose de plusieurs significations : il n'y a pas de relation avec la ville du Rhône, près de Lyon d'un côté, de Montbrison de l'autre (où ni Beaumarchais ni Salieri n'ont jamais dû mettre les pieds), ni (malgré l'hypothèse d'Hélène Himelfarb, séduisante mais pas vraiment concordante avec les écrits de Beaumarchais lui-même sur la question) avec la machine agricole (une vanneuse, alors novatrice, on en trouve des planches dans l'Encyclopédie). En revanche, le sens qui ne devait pas manquer de frapper les oreilles, surtout dans ce contexte répétitif, est celui de l'interjection tarare, un équivalent de tralala – aussi bien pour les refrains des chansons que pour signifier « mais bien sûr, cause toujours ». Les auteurs des huit parodies de l'ouvrage ne s'y sont pas tompés, renommant le héros Gare-Gare, Fanfare, Bernique, et plus proche encore, Turelure ou Lanlaire. Remplacez Tarare par Taratata ou Lanlaire dans les extraits précédents et observez l'effet.

Ce résultat n'était pas dû à une imprudence de Beaumarchais : il explique en effet dans sa correspondance qu'il souhaitait voir s'il pouvait mener le public à estimer ce nom qui n'était rien (ce qui cadre au demeurant parfaitement avec le propos philosophique de la pièce) ; il revendique aussi d'avoir voulu « égayer le ton souvent un peu sombre que l'intérêt m'a forcé d'employer » par l'apparition et la répétition de ce nom un peu dérisoire.

Cela lui fut bien sûr reproché lors des premières représentations : non seulement le sujet (il est vrai qu'il tient un peu du vaudeville-au-sérail), mais aussi le nom du héros, assez peu dignes de l'Académie Royale de Musique – où l'on jouait les œuvres sérieuses, héritières des tragédies en musique de LULLY, continuant généralement à reprendre les sujets mythologiques.

6. Quel accueil pour Tarare en 1787 ?

Je reviendrai plus tard sur la musique, mais elle a généralement été considérée à l'époque (à grand tort) comme assez plate, trop peu mélodique, sans doute parce que son geste de composition continue a paru assez exotique en un temps où l'ariette était toute-puissante, et où la critique ne jurait que par Gluck (avec un parti pris assez outré qui ne laisse pas d'étonner vu les similitudes, voire les qualités supérieures de ses collègues en exercice à paris). Sans surprise, on a particulièrement goûté les couplets de Calpigi « Je suis né natif de Ferrare » (fondé sur un simple balancement en 6/8 ; tout à fait strophique, avec un refrain en sus à l'intérieur de chaque couplet – l'une des pages les plus simples de l'opéra).

L'accueil réservé au livret est autrement intéressant. On a beaucoup moqué ses vers mal faits ou assez impossibles, et il est vrai que la syntaxe est quelquefois bien trop longue pour le débit parlé, et encore plus chanté : Mais pour moi, qu'est une parcelle, / À travers ces foules d'humains, / Que je répands à pleines mains, / Sur cette terre, pour y naître, / Briller un instant, disparaître, / Laissant à des hommes nouveaux, / Pressés comme eux, dans la carrière, / De main en main, les courts flambeaux / De leur existence éphémère. Par ailleurs, on le voit bien, en plus de ces mots trop éloignés les uns des autres, le caractère abstrait du propos rend difficile de suivre si on manque un mot. Quinault avait très bien théorisé (et réalisé) le fait qu'utiliser un vocabulaire limité et des expressions figées permettait au public de suivre même en passant à côté d'une syllabe ou de quelques mots… Ici, même en ayant tous les mots, il faut convoquer une sérieuse dose de concentration pour suivre – à la lecture, ce n'est pas bien compliqué, mais au rythme distendu imposé par la présence de musique, même avec une diction parfaite, et même en ayant déjà lu le texte, c'est un véritable défi !

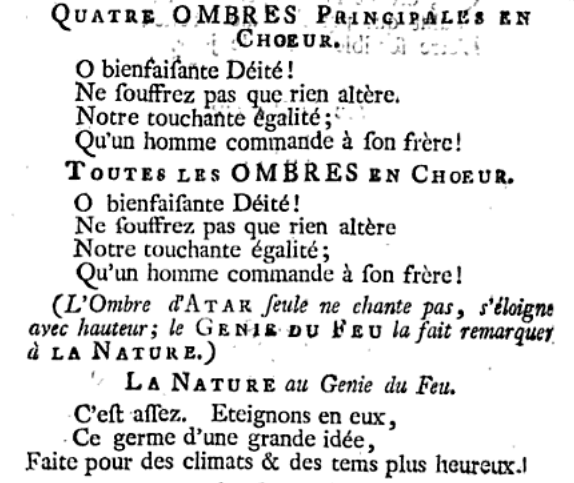

Les contemporains ont aussi été assez dubitatifs sur l'ambition totalisante de ce drame (intrigue héroïque très sérieuse, mais mêlées de beaucoup de pitreries, de scènes de quiproquos, et littéralement bardé, sur ses extrémités, de philosophie). Ainsi la Nature devisant avec le Génie du feu des causes des rangs humains et des caractères, de la naissance et du mérite individuel, en jouant avec des Ombres indistinctes figurant les futurs protagonistes du drame. Même les passages censément mélodiques se répandent en références aux théories scientifiques existantes : Froids humains, non encore vivants ; / Atomes perdus dans l'espace : / Que chacun de vos éléments, / Se rapproche et prenne sa place / Suivant l'ordre, la pesanteur, / Et toutes les lois immuables / Que l'Éternel dispensateur / Impose aux êtres vos semblables. / Humains, non encore existants, / À mes yeux paraissez vivants. C'est la figure traditionnelle de l'invocation des Ombres ou des Enfers, un classique depuis Lully (même si sensiblement moins en vogue dans ce dernier quart du XVIIIe siècle), mais dans une forme qui ne cherche plus l'effet sur le spectateur, et vise plutôt une sorte de pédagogie – on pourrait quasiment parler de vulgarisation.

On a donc, comme pour Scribe, tiens donc, particulièrement admiré le sens dramaturgique de Beaumarchais, avec ses grands coups de théâtre, sa tension permanente, et le débat n'a pas vraiment insisté sur la portée politique de ce tyran déchu, remplacé par un monarque sans naissance élu pour ses vertus, ni sur la moralité faisant l'éloge du caractère contre le rang.

Tarare produit en tout cas une très substantielle recette, et Grimm note même l'intérêt extraordinaire du public dans sa Correspondance :

Les spectateurs, que l'on voit se renouveler à chaque représentation de cet opéra, l'écoutent avec un silence et une sorte d'étourdissement dont il n'y a jamais eu d'autre exemple à aucun théâtre.Les rapports du temps attestent que le concours était tel que l'on avait prévenu qu'il était indispensable d'avoir déjà réservé, qu'on ne laisserait pas entrer les habituels titulaires de faveurs et d'exemptions, et qu'une garde de 400 hommes avait été dépêchée pour contenir la foule qui se pressait pour essayer d'entrer le jour de la création.

Les lettrés ont pu se moquer de certains aspects, mais Tarare fut un succès public assez considérable.

On trouve d'ailleurs quantité d'arrangements de l'Ouverture, d'airs vocaux (les plus légers, notamment Ainsi qu'une abeille et bien sûr Je suis né natif de Ferrare) ou d'airs de danses pour des exécutions domestiques (violon-piano, violon-alto, etc.), des parodies (7 dans l'année 1787, alors que la création n'avait eu lieu qu'en août !), et même un ouvrage de critique artistique du Salon de peinture de 1787, consistant en un dialogue entre Tarare (l'ingénu qui apprécie les qualités) et Calpigi (l'esthète italien informé et exigeant). Le second volume de cette œuvre anonyme, reproduit ci-contre, débute même avec plusieurs références directes au contenu de l'opéra, notamment les origines géographiques des deux personnages et le Ahi povero ! tiré du refrain de l'histoire de Calpigi à l'acte III.

Plusieurs sources déclarent que Beaumarchais avait retiré l'œuvre de l'affiche dès novembre, en raison d'une certaine incurie des acteurs au fil des représentations, mais on trouve trace de 33 représentations pour cette première série, qui s'étend jusqu'en 1788… Je ne peux pas me prononcer, en l'état, sur les raisons de l'interruption des représentations.

Plus encore que le contexte de la création, l'histoire des reprises est assez fascinante, et très contre-intuitive :

7. Quatre reprises pour Tarare, sous quatre nouveaux régimes politiques :

¶ En 1790, ère de monarchie constitutionnelle, Beaumarchais étoffe le final de l'ouvrage (renommé Tarare ou le Despotisme – le titre complet étant à l'origine Tarare ou le roi d'Ormus) en faisant régner le nouveau souverain par le Livre de la loi qu'on lui remet, et les ordres de l'État se mêlent dans une ronde en chantant sa louange, lui recommandant de veiller à l'équité. On y trouve aussi de nombreux reflets des prises de position du temps :

— Il permet le divorce à Spinette et Calpigi (castrat devenu eunuque), le tout assorti de danses comiques mimant la séparation de couples.

— Il accorde sa protection aux nègres (il reste une ambiguïté sur leur affranchissement…). L'image que se fait Beaumarchais de ces peuples se lit dans le projet d'ariette qu'il envoie à Salieri en 1790 (en lui fournissant un projet de mélodie tiré de sa transcription d'un air traditionnel) :

(exemple précoce du style proto-banania)

Par ailleurs, Salieri a pour l'occasion totalement récrit l'Ouverture.

Dans cette version de 1790, Beaumarchais continue sa pédagogie en lançant quantité de maximes dans son final, adapté à la politique du temps : « La liberté n'est pas d'abuser de ses droits », « La liberté consiste à n'obéir qu'aux lois », « Licence, abus de liberté, / Sont les sources du crime et de la pauvreté », en mettant en scène une foule désordonnée que les soldats font doucement reculer.

Étrangement, ce n'est pas Ignorez-vous, soldats usurpant le pouvoir / Que le respect des rois est le premier devoir ? qui attire les réserves de Sylvain Bailly, maire de Paris, mais Nous avons le meilleur des rois / Jurons de mourir sous ses lois, qu'il demande à Beaumarchais « de changer et d'adoucir » afin de permettre la reprise.

La pièce est jouée régulièrement jusqu'à la chute de la monarchie constitutionnelle en 1792, dans une atmosphère houleuse (indépendamment du très grand succès public, que les démonstrations politiques ne doivent pas occulter), chaque parti s'élevant pour ou contre chacun de ces tableaux (dans un beau tapage lors des premières représentations, tradition qui ne date pas d'hier) : le loyalisme de Tarare, la monarchie constitutionnelle, le mariage des prêtres, le divorce, la semi-émancipation des esclaves (hardie pour les uns, timide pour les autres), la restriction des libertés pour la paix civile… en convoquant les grands sujets du temps, Beaumarchais fait de son opéra un lieu de débat. Mais c'est à dessein : il a semble-t-il dépêché des huissiers à plusieurs reprises pour contraindre les acteurs à conserver le texte écrit.

¶ En 1795, la Convention souhaite reprendre la pièce (dont les décors et costumes ont coûté fort cher), avec les aménagements nécessaires à la nouvelle situation politique. Beaumarchais, alors en exil, s'y oppose, mais on se doute bien que ses désirs étaient peu de chose en la circonstance. En cherchant un peu plus de précisions, j'ai pu trouver un acte qui atteste des négociations : Mme Beaumarchais obtient des officiels de la Convention finissante un acte (reproduit ci-dessous, je le trouve assez éclairant) dans lequels ceux-ci s'engagent à ne pas retenir contre son mari les répliques qui pourraient être considérées comme offensantes, et à prendre sur eux la responsabilité des réactions au texte de l'opéra. Par ailleurs (et ceci paraît contradictoire), ils affirment le principe que l'auteur pourra demander les changements de son choix, et même rétablir le Prologue (il est vrai pas du tout gênant, sa philosophie compromettant surtout la monarchie héréditaire). Pourtant, il n'a pas été joué alors que Beaumarchais y tenait beaucoup ; je suppose (sans fondement particulier, dois-je préciser) que Beaumarchais n'a pas voulu s'attirer davantage d'ennuis alors que d'autres acceptaient de prendre les risques. Par ailleurs, son épouse lui avait quelques mots rassérénant sur la cause de cet abandon : « ce prologue est d'une philosophie trop supérieure aux facultés des individus composant maintenant l'auditoire , [...] le sublime est en pure perte » ; peut-être s'est-il rendu à cette conclusion.

(Cliquez sur les deux premières vignettes pour les voir en pleine page.)

C'est son ami Nicolas-Étienne Framery, auteur de livrets de comédies à ariettes puis d'opéras comiques (notamment avec Sacchini, et même pour son sérieux Renaud), traducteur d'opéras italiens (dont les airs du Barbier de Séville de Paisiello) et du Tasse, surintendant de la musique du comte d'Artois, fondateur d'une société d'auteurs et compositeurs dramatiques chargée du (difficile) recouvrement des droit, auteur d'un Avis aux poètes lyriques, ou De la nécessité du rythme et de la césure dans les hymnes ou odes destinés à la musique, aussi l'un des rares commentateurs du temps à s'occuper précisément du contenu musical et pas seulement de sa description littéraire, qui opère les nombreux amendements au livret.

Évidemment, une fois que le sultan s'est donné la mort, Tarare ne peut accepter l'hommage de son peuple : « Le trône ! amis, qu'osez-vous dire ? / Quand pour votre bonheur la tyrannie expire, / Vous voudriez encore un roi ! » et à la demande d'Urson « Et quel autre sur nous pourrait régner ? », de répondre « La loi ! ».

C'est là que se produit l'inversion étonnante : Tarare, mettant ouvertement en cause la monarchie héréditaire, remplacée par l'acclamation d'un homme sans titres nommé Taratata Koztužur (la signification du mot « tarare »), n'avait pas produit de scandale politique en 1787 – on s'est moqué de sa philosophie et surtout de ses vers, mais on ne s'est guère récrié (semble-t-il : je n'ai pas lu tout ce qui a été produit, ce serait un travail à temps plein, un peu excessif dans le cadre d'une notule) contre ses opinions sur le meilleur gouvernement des hommes.

En 1795, le public réagit vivement aux vers du cinquième acte, chantés par un Citoyen :

… en l'appliquant à la Convention ! C'est-à-dire que tout l'appareil de propagande anti-monarchique était systématiquement utilisé, par le public, contre le pouvoir actuel (et déclinant), qui venait de promulguer la Constitution de l'an III – dans laquelle était prévue la réélection forcée des deux tiers des membres de la Convention. Alors que le pouvoir voulait renforcer sa propagande en faisant tonner l'opéra contre les rois, il offre au public l'allégorie de son propre régime – à travers l'image de la royauté, un comble.Sur le tyran portons notre vengeance,

Du long abus de la puissance

Tout le peuple à la fin est las.

Pourtant, en 1787, la censure le lisait avec attention, et Beaumarchais sortait d'un de ses nombreux procès… mais le scandale ne s'est pas allumé où l'on aurait cru.

C'est l'une des choses les plus intriguantes à propos de Tarare : les royautés et l'Empire se sont assez bien accommodés de son propos sédicieux, dont fut surtout victime, paradoxalement, la Convention.

¶ En 1802, sous le Consulat, l'ouvrage est repris avec les modifications politiques afférentes (c'est après la mort de Beaumarchais), puis en 1819 sous Louis XVIII, où, comprimé en trois actes et tout à fait amputé de ses composantes philosophiques, Tarare reprenait sa place d'opéra sans conséquence – son héros se prosternant à la fin devant le tyran repenti, qui lui rend son commandement militaire et sa femme. La bonne fortune de Tarare se poursuit, sans que j'aie connaissance des adaptations exactes, avec des reprises en 1824, 1825, 1826, également à Londres (1825) et Hambourg (1841), longévité tout à fait exceptionnelle pour un ouvrage des années 1780, et par-dessus quel nombre de bouleversements politiques !

Même si Beaumarchais en fut la première victime, il ne faut pas croire qu'il n'ait pas cherché à tirer parti de ces fluctuations du pouvoir ; en 1789, briguant le poste de représentation de la commune, il souligne dans un mémoire que Tarare avait préparé, et même hâté la Révolution :

Ô citoyens, souvenez-vous du temps où vos penseurs, inquiétés, forcés de voiler leurs idées, s'enveloppaient d'allégories, et labouraient péniblement le champ de la révolution ! Après quelques autres essais, je jetai dans la terre, à mes risques et périls, ce germe d'un chêne civique au sol brûlé de l'Opéra.

L'influence de Tarare se mesure, outre à son affluence initiale et à ses nombreuses reprises, au généreux amoncellement de parodies, dès les premiers mois : créé à l'été 1787, l'opéra dispose de pas mois de 7 parodies à la fin de l'année : Bernique ou le Tyran comique, Lanlaire ou le Chaos, Fanfare ou le Garde-Chasse, Colin-Maillard, Bagarre, Ponpon, Turelure ou le Chaos perpéturel – on peut voir les références diversement précises au projet de Beaumarchais. S'ajoute Gare-Gare pour la reprise de 1790.

7. Le projet de Beaumarchais

Dans les prochains épisodes, on reviendra sur les motivations de Beaumarchais, les idéaux à l'œuvre, les conditions d'élaboration. Puis il sera temps d'approcher de plus près la musique et son projet étonnamment wagnérisant. Avec un peu de patience.

Ce billet, écrit à par DavidLeMarrec dans la catégorie Baroque français et tragédie lyrique - Littérature - Oeuvres - Genres - Opéra, opéras - Opéras de l'ère classique - Andromaque de Grétry (1780) - Tirso, Molière, Beaumarchais, Da Ponte et Mozart a suscité :

silenzio :: sans ricochet :: 2057 indiscrets

¶

dans le

¶

dans le  Par

ailleurs,

Par

ailleurs,

Si

le remplacement de Dieu par des allégories est monnaie courante (sise

sur des théories élaborées de correspondances entre les fables

approximatives des Anciens et la vraie religion révélée, longuement

débattues au siècle précédent, en particulier pour les peintres), le

propos du

Si

le remplacement de Dieu par des allégories est monnaie courante (sise

sur des théories élaborées de correspondances entre les fables

approximatives des Anciens et la vraie religion révélée, longuement

débattues au siècle précédent, en particulier pour les peintres), le

propos du  Deux

autres épisodes sont déjà prêts et

seront publiés en temps voulu (puis reportés sous cette première

notule).

Deux

autres épisodes sont déjà prêts et

seront publiés en temps voulu (puis reportés sous cette première

notule).