samedi 17 juin 2023

[podcast] Qu'est-ce qu'un chef d'orchestre ? – Épisodes 9,10,11,12,13 : chef invité, chef symphonique, chef de fosse, chef de ballet

Dan Ettinger, le magicien de fosse.

(photo Niedermueller)

Toujours à l'occasion de ma découverte du format baladiffusé, j'ai décidé de reprendre et d'enrichir la notule « Il y a peut-être dix chefs dans le monde dignes de diriger les grands orchestres » sous forme de série audio.

Les huit premiers épisodes ont été enregistrés et publiés.

Retranscriptions ici :

¶ 5-8 : Se passer du chef d'orchestre ; le directeur musical (principe, exemples)

Vous pouvez l'entendre par ici :

https://anchor.fm/s/c6ebb4c0/podcast/rss

→ ou sur :

¶ Spotify

¶ Deezer

¶ Amazon

¶ etc.

Vous pourrez aussi y trouver quelques podcasts de vulgarisation très généraux sur l'opéra, la version audio actualisée et développée de la série Musique ukrainienne, une brève histoire de l'opéra italien à la conquête du monde, ainsi que quelques comptes-rendus de concerts trop bavards pour mes traditionnelles recensions Twitter… J'attends d'être un peu plus aguerri pour me lancer dans la grande adaptation de la série Pelléas…

Qu'est-ce qu'un chef d'orchestre ? – 9 : Le chef invité

Le directeur musical décide de la programmation et travaille au long cours avec l’orchestre, modèle le son de l’ensemble…

À l'inverse, le chef invité débarque de son avion et doit en deux services, parfois avec des musiciens qu’il n’a jamais vus auparavant, modeler une interprétation qui soulèvera d’enthousiasme le public. Un service de répétition, c’est une séance de 3 à 4h. La norme est aujourd’hui de 2 services pour un concert symphonique standard (c’est évidemment plus pour une production scénique), certains programmes difficiles obtiennent 3 services, et certains chefs très exigeants (et surtout très célèbres, pour pouvoir l’obtenir) en demandent 4. Mais la norme générale, pour un concert symphonique, est aujourd’hui plutôt de 2 services. C’est court.

[Développement non retranscrit sur la façon dont certains chefs choisissent de tout « filer » – c'est-à-dire dire jouer presque sans interruption – tout en donnant des consignes, dont certains parlent (ce qui n'est pas toujours apprécié des musiciens), chantent pour donner leurs intentions… Il faudra aller écouter pour disposer du détail.]

Cette contrainte a une implication forte : l'efficacité de la communication du chef est alors primordiale. Un directeur musical peut se permettre de prendre le temps de faire évoluer les choses, peut faire référence à des répétitions précédentes, construire ses habitudes, même inefficaces, sur le long terme. Mais un chef invité, lui, doit aller droit au but s'il veut transmettre sa vision, et même tout simplement que le programme soit bien travaillé – considérant que certains orchestres français ont la réputation de ne pas travailler beaucoup avant la répétition, et que d'autres (de toutes nations !) font exprès de saboter la concert s'ils estiment le chef indigne d’eux, il faut vraiment avoir des choses à dire sans traîner !

C'est dans ce cadre que la gestique devient véritablement importante : on n'a pas le temps de s'arrêter pour expliquer, il faut indiquer ce que l'on veut avec l'attitude, les gestes, le regard.

Et c'est aussi pourquoi certains fabuleux chefs d'ensemble peinent à se convertir en chefs invités, où la maîtrise de ce qu'on appelle 'la technique de direction' est importante. Les musiciens n'aiment pas beaucoup, en général, les chefs bavards qui racontent ce qu'ils pourraient montrer ou chanter.

Un bon chef invité a donc en général une bonne gestique, et c’est en tout cas le moyen le plus efficace de mener une répétition. Je reparlerai des gestes du chef plus loin dans cette série.

Le rôle du chef invité est sans doute devenu encore plus difficile à présent qu'on peut voyager vers toutes les cultures à coup d'avion, et en deux services (séances de répétitions) imposer sa vision et sa personnalité, sans avoir le temps de travailler à fond la question du son et du style (il faut prendre l'orchestre comme il est, ce n'est pas un travail de long terme), sans pouvoir épuiser tout ce qu’on veut faire de l'œuvre. On l’entend souvent en concert : le début d’une œuvre est particulièrement saisissant, travaillé au cordeau, et soudain la spécificité de l’interprétation s’efface, on a l’impression que tout le monde joue en pilote automatique l’œuvre telle qu’on l’entend d’habitude. Ce peut être un effet de cette contrainte de temps : tout ne peut pas être travaillé à fond. Souvent, c’est la pièce en ouverture ou l’accompagnement du concerto qui en fait les frais, on sent que c’est nettement plus flou, moins précisément pensé et réalisé que le plat de résistance. (et ce flou existe vraiment !)

Cette contrainte n’existe pas aussi fortement chez les ensembles spécialistes itinérants, qui font des tournées avec le même programme et qui peuvent davantage aller au fond que l’orchestre symphonique de la ville qui, chaque semaine, change de programme (et souvent de chef !).

Le chef invité doit donc être capable en très peu de temps de donner un maximum d'indications et d'emporter l'adhésion de l'orchestre. D'où l'importance de la gestique, dans ce cas : s'il arrête la musique pour expliquer chaque mesure, il n'y arrivera jamais. [Je reviendrai sur ce point : les orchestres jugent en quelques instants les chefs, et leur bonne volonté peut se décider presque instantanément. Phénomène du « baisser de rideau », par exemple à New York. Hengelbrock, Haïm expulsés de l’Opéra de Paris, etc.]

On peut véritablement considérer que directeur musical et chef invité sont deux métiers différents, l’un travaillant au long cours avec des musiciens qu’il connaît et construisant un programme, assumant au passage des tâches administratives, de représentation publique, de levée de fonds, etc. ; l’autre devant au contraire communiquer au plus pressé avec des musiciens qu’il connaît peu.

Il est en va de même pour l’autre grande dichotomie de l’univers des chefs d’orchestre : chef symphonique vs. chef de fosse. Ce sera le sujet de nos prochains épisodes.

Qu'est-ce qu'un chef d'orchestre ? – 10 : Chef symphonique

Après le directeur musical vs. le chef invité, voici la seconde dichotomie importante à signaler : chef symphonique vs. chef de fosse.

On l’a vu, deux métiers.

Ferenc Fricsay, directeur musical extrêmement marquant (de la RIAS, Radio de Berlin-Ouest), chef invité calamiteux (aussi bien à l'Opéra de Lausanne qu'en concert, pour un Fidelio hybride – avec chœurs en français –, qu'avec le Phiharmonique de Vienne pour Brahms 2). Deux métiers décidément.

Et à présent, chef symphonique et chef de fosse.

Le chef symphonique est celui qui va jouer le répertoire instrumental (et le cas échéant les cantates, quelquefois les opéras sans mise en scène), et en tout cas le répertoire pour le concert.

Son travail consiste donc à se concentrer sur l'interprétation d'une œuvre selon ses choix : il n'y a pas à composer avec la gestion du rythme par les chanteurs, à s'ajuster à leur volume sonore, à épouser des contraintes ou des souhaits de mise en scène (le metteur en scène Marthaler avait ainsi demandé à ce que les récitatifs de ses Noces de Figaro soient joués sur toutes sortes d'objets et instruments, pas des clavecins ou pianofortés !). Il est maître à bord, à part dans les concertos (tout dépend des notoriétés respectives du soliste et du chef), et son répertoire consiste alors largement dans les symphonies germaniques, les poèmes symphoniques de Ravel et Debussy et les ballets de Stravinski. Même s'il existe bien sûr des chefs spécialistes qui ont un répertoire un peu différent.

D'une certaine façon, l'exercice symphonique, même s'il n'est pas forcément plus prestigieux, est ressenti comme plus 'pur' : le chef est au centre de l'attention, et le véritable maître à bord – pas de contraintes de la scène ou de supérieur hiérarchique qui vienne trancher une querelle entre différentes composantes d'un spectacle complet.

Le chef symphonique correspond à l'image du chef-démiurge, dont on attend qu'il donne sa vision des chefs-d'œuvre du patrimoine (vision majoritaire mais discutable au demeurant, en quoi a-t-on besoin de singularité pour jouer des chefs-d'œuvre plutôt que de les donner tels qu'ils sont ?).

Même pour l'opéra au demeurant : l'orchestre est sur scène, bien plus mis en évidence (et en général écouté).

Qu'est-ce qu'un chef d'orchestre ? – 11 : Chef de fosse

Le métier de chef de fosse est aux antipodes. Pourtant, énormément de chefs (la plupart, peut-être) réalisent un va-et-vient entre ces deux fonctions, et les exercent parfois simultanément : Eugen Jochum, Karl Böhm, Riccardo Muti, Daniel Barenboim, K. Petrenko, A. Nelsons, Ph. Jordan, Gustavo Dudamel… énormément de chefs ont eu cette double casquette, alors même que les métiers sont très différents. Certains passent de l’un à l’autre (Welser-Möst et Nelsons, excellents à l’Opéra, se sont spécialisés dans le symphonique, où ils paraissent plus pâles), d’autres les exercent simultanément (Jordan quand il était à la fois à l’Opéra de Paris et au Symphonique de Vienne ; Pappano à la fois à Covent Garden, l’opéra de Londres, et à Santa Cecilia, le concert symphonique à Rome ; Dudamel qui cumule Los Ángeles et le même Opéra de Paris).

Pour autant, il existe des chefs spécialistes de l’accompagnement d’opéras, notamment en Allemagne (même si la pratique de chef d’opéra est en général cumulée avec des concerts symphoniques ambitieux, comme le faisait Simone Young à Hambourg ou Weigle avec le Museum de Francfort-sur-le-Main), et bien sûr en Italie – où il existe vraiment des chefs accompagnateurs qui font essentiellement cela toute l’année : Mugnai, Gui, Cellini, Serafin, Votto, Erede, De Sabata, Picco, Capuana, Questa, Gavazzeni, Sanzogno, Santini, Gelmetti, Renzetti, Benini, Mariotti, Rustioni, Armiliato, Battistoni, Luisotti… et en général plutôt pour de l’opéra italien du XIXe siècle (Rossini, Donizetti, Belllini, Verdi, Puccini).

En quoi consiste leur métier ?

Le chef de fosse est, comme son nom l’indique, le chef qui dirige un opéra (ou un ballet, je reviendrai sur ce cas particulier plus loin), et plus précisément un opéra mis en scène. Il se trouve donc dans la fosse avec son orchestre, loin des regards, fait des gestes pour donner les départs et opérer le raccord entre la fosse et le plateau où l’on joue la pièce théâtrale. L’éloignement physique n’est pas tout à fait anodin : le son ne se propage pas uniformément, surtout pas avec un décor asymétrique, des chanteurs qui échangent depuis différents endroits du plateau, une distance variable vis-à-vis du chef et du public, un décor qui peut absorber ou réverbérer le son…

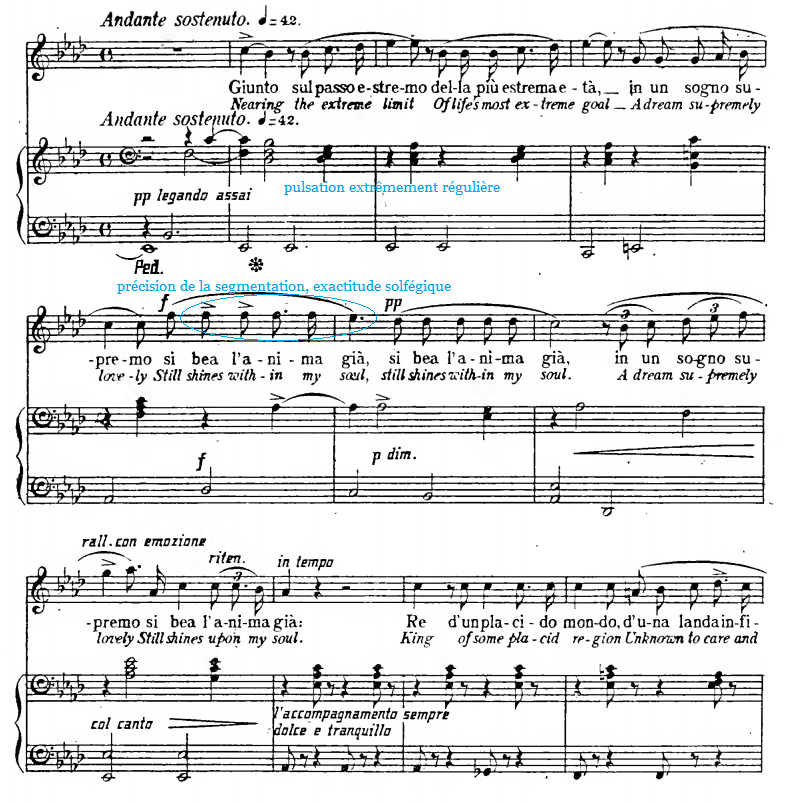

Le chef de fosse est ainsi d’abord un chef-accompagnateur : son travail est avant tout de suivre les chanteurs, en particulier dans le répertoire italien où ils ont beaucoup de liberté de phrasé – et souvent un niveau de solfège considérablement plus limité que les instrumentistes. Je n’invente pas ce fait : dans les conservatoires, il existe un « solfège chanteurs » distinct du solfège pour les instrumentistes, et qui est considérablement simplifié. Peut-être parce que la sélection sur critères d’aptitude physique (ou de capacité à percevoir les images nébuleuses d’un professeur) empêche de sélectionner simultanément sur le solfège ; peut-être aussi parce que l’expression verbale entraîne des ajustements sur les valeurs solfégiques écrites – on allonge certaines syllabes fortes même si elles sont écrites égales, par exemple. Et puis, la voix étant un outil fragile, le chanteur peut avoir besoin de prendre des précautions pour aborder certains passages ; sans parler des attentes du public sur les aigus tenus le plus longtemps possible !

En tout état de cause, les chanteurs sont moins fiables que les instrumentistes, et le rôle d’un chef de fosse est de les guider, mais aussi de les suivre : il faut être capable de communiquer efficacement avec l’orchestre pour se mettre d’accord sur le point où tout le monde se retrouve, lorsque le chanteur a pris un temps d’avance par exemple. Les orchestres de fosse sont habitués à cet exercice périlleux, mais c’est au chef de donner l’impulsion : s’il n’est pas clair, les décalages pour rattraper le chanteur vont s’empiler sur ceux du chanteur, qui sera à son tour déboussolé, et on court à la catastrophe.

Le chef de fosse doit donc pouvoir anticiper les effets, réagir aux erreurs ; ce que je trouve touchant dans ce rôle, c’est que contrairement au chef symphonique, le but ne peut pas être la perfection, mais plutôt la meilleure réaction aux imprévus de la représentation scénique.

L’orchestre sert un drame, et c’est pourquoi l’esprit compte davantage que l’exactitude. Dans cet esprit, je vous recommande l’écoute de l’Elektra de Mitropoulos, pas celle de 57 à Vienne avec Borkh et Della Casa, qui est une soirée splendide où il n’y a pas grand’chose à retrancher, mais celle de 51 à Florence avec Anny Konetzni et Martha Mödl… l’orchestre est complètement dans le décor, les chanteuses improvisent leurs notes, rien n’est en place, même pas de loin… et pourtant, l’énergie collective, le désir de servir la musique et le drame font de cette soirée un témoignage totalement électrisant, qui outrepasse ses défauts. Ce serait probablement plus difficile à accepter dans un contexte purement instrumental, où on aurait peine à donner du sens à la succession de pains, couacs et canards…

Bien sûr, le chef de fosse n’est pas qu’un passe-plats, il a aussi droit à sa vision artistique, surtout dans les répertoires où l'orchestre est déterminant (Wagner, R. Strauss, Debussy), mais contrairement au chef symphonique, il doit absolument être capable de réagir efficacement à des situations d'urgence, et pas seulement de préparer l'orchestre pour correspondre parfaitement à sa conception de l'œuvre.

Je vous raconte quelques anecdotes vécues en salle pour éclairer le propos.

Qu'est-ce qu'un chef d'orchestre ? – 12 : Chef de fosse, les anecdotes

Pour rattraper un décalage. J’ai souvent vu des choses incroyables, presque surnaturelles. Je me rappelle par exemple de Dan Ettinger qui dirigeait Tosca à Bastille… il y avait de petits décalages chez les chanteurs (pas des tocards : Elena Stikhina, Marcelo Puente, Salsi ou Lučić…), et on n’entendait absolument pas l’orchestre manger un temps, tout était d’une fluidité extraordinaire (et en plus le chef proposait une véritable interprétation personnelle et charismatique). Chez les bons orchestres de fosse, c’est de la pure magie : on entend que le chanteur s’est trompé de rythme, mais on ne parvient pas à entendre où l’orchestre a fait le raccord, tout paraît parfaitement fluide chez les musiciens. Chapeau.

À l’inverse, Rafał Siwek avait mangé deux temps dans son entrée pour un des grands thèmes solennels de la première scène de Padre Guardiano (« Venite fidente alla croce »), dans la Force du Destin de Verdi. Moment pourtant écrit tout en accords, facile à rattraper. Hé bien l’orchestre est resté décalé jusqu’à la fin de l’intervention du chanteur, pendant une grosse dizaine de secondes !

Certes, en l’occurrence, ce n’était pas de la faute du chef (Luisotti), je l’ai vu faire les bons gestes (peut-être un peu timides, mais ils étaient là), l’orchestre ne l’a pas suivi. Pareil pour Luisi qui s’est fait ghoster de façon assez méchante sur certaines indications pour des Verdi à l’Opéra de Paris (Boccanegra en particulier). C’est l’histoire du baisser de rideau, dont on a déjà parlé. Ça existe aussi à l’Opéra.

Mais que ce soit la faute du chef ou pas, peu importe pour notre conversation : lorsque ça dysfonctionne, on attend des musiciens qu’ils ratttrapent la situation. Et c’est au chef de donner l’impulsion, de faire le signe « hop, vous me laissez cette fin de mesure, on se retrouve à la suivante… maintenant ! ».

J’ai déjà brièvement rappelé la mésaventure de Leonard Slatkin, grand chef symphonique à la très belle carrière, qui excelle dans des répertoires difficiles du XXe siècle et avec de grands orchestres… Mais invité au Met pour La Traviata, il avait été surpris par le rubato (c’est-à-dire les déformations de ce qui est écrit sur la partition – ce qui est autorisé dans une certaine mesure pour des raisons artistiques) d’Angela Gheorghiu. Celle-ci a en effet la caractéristique non seulement de déformer la mesure, comme c’est largement permis dans le répertoire italien du XIXe siècle, mais surtout de le faire en totale improvisation : tant qu’elle a du souffle, elle tient son aigu. Ce n'était pas un manque de professionnalisme de la part de Slatkin, mais suivre des sopranos capricieuses est une activité de plein temps, et il n’était manifestement pas assez aguerri là-dessus, ayant surtout dirigé des concerts symphoniques (ou des choses où tout le monde reste assez rigoureux rythmiquement, comme les opéras de Ravel). Slatkin a raconté que Peter Gelb, le directeur du Met, lui avait dit de poursuivre comme il faisait, mais évidemment, quand il y a des décalages (que Slatkin admet complètement), on tient le chef pour responsable. La presse et le public l’ont senti. Si bien que Slatkin s’était retiré de la production, non sans expliquer dans les journaux (et dans son blogue) que Gheorghiu avait eu un comportement peu professionnel – d’autres lui répondant que s’il n’était pas capable de suivre les chanteurs, il ne devait pas diriger d’opéra italien, que c’était lui qui était professionnellement en tort. Les deux points de vue s’entendent, même si ma sympathie va plutôt, vu leurs pedigrees respectifs, au pauvre chef qui a dû vivre l’enfer sur terre.

Autre difficulté : aider les chanteurs qui ont des difficultés en volume, soit à cause de la nature de l’œuvre (coucou les Richard, Wagner, Strauss), soit à cause de leur instrument (erreur de casting), mais ce peut aussi être lié à la salle (l’Opéra Bastille est immense, seules quelques voix énormes ou particulièrement bien projetée peuvent y passer très audiblement la rampe ; la Philharmonie de Paris est très défavorable aux voix, on les entend très mal sorti du parterre, en tout cas lorsqu’elles sont situées à l’avant de l’orchestre), à la disposition (en version de concert, l’orchestre est sur scène, donc plus sonore qu’en fosse, le son est réverbéré par le fond de la salle), et méforme bien sûr.

Le souvenir le plus spectaculaire que j’aie est celui d’un Wotan aphone… Evgeny Nikitin était venu chanter la Walkyrie avec le Mariinsky, de passage pour tout le Ring à la Philharmonie de Paris. Dès son entrée (à l’acte II), la voix paraît étrange, moins lumineuse que d’ordinaire, un peu de viscosité dans le timbre. À la fin de l’acte, il semble vraiment fatiguer. Arrive l’acte III. Et là, on se rend compte qu’il ne pourra jamais arriver au bout. Plus il chante, moins la voix sort, elle s’étiole et devient minuscule…

C’est alors que le miracle se produit : Gergiev fait jouer tous les Adieux de Wotan dans des dynamiques extrêmement douces à l’orchestre, si bien qu’on entend le chanteur murmurer jusqu’à la fin de l’œuvre ! Il a sauvé la soirée. (Et on sentait bien la différence dans les interludes pour orchestre seul, où tout à coup l’orchestre reprenait sa pleine ampleur.)

Voilà ce que doit faire un chef de fosse : il doit être capable de composer, dans l’instant, avec mille contraintes.

Vous vous rendez compte du changement considérable d'habitudes quand un chef symphonique obtient un poste dans une maison d'Opéra… Ils sont censés connaître les deux métiers, mais d’une part tout le monde n’est pas aussi doué pour les deux postes, d’autre part lorsqu’on ne s’est pas longtemps exercé dans un théâtre, pas évident d’avoir les bonnes réactions dans l’instant, même si l’on est bien formé et bien préparé !

Qu'est-ce qu'un chef d'orchestre ? – 13 : Chef de fosse, le cas du ballet

Il existe, parmi les chefs de fosse, un lumpenproletariat dont on évoque rarement la fonction sans un rictus de mépris : chef de ballet.

Il faut dire que la fonction est, par bien des aspects, davantage technique qu’artistique.

1) Il faut d’abord bien avouer qu’au ballet, l’intérêt du public va essentiellement à la danse. C’est aussi le cas pour l’opéra, où le drame sur scène et le chant priment tout, mais le chef obtient toujours un succès d’estime, et les amateurs d’opéra s’intéressent aussi à la musique. On râlerait beaucoup si les opéras étaient accompagnés au piano, et on refuserait de se déplacer si l’orchestre était remplacé par une bande enregistrée.

Au ballet, c’est tout différent : le public vient pour voir les danseurs, et la musique est un supplément agréable. La majorité des spectateurs ne regarde pas ce qui va être joué en musique, ne se déplace pas parce qu’on entend le Sacre du Printemps ou plutôt des arrangements horribles de Chopin et Tchaïkovski. D’ailleurs, les balletomanes vous reprendront (ou ne vous comprendront pas) si vous citez le nom du ballet accompagné du nom du compositeur – au lieu du chorégraphe.

2) Le deuxième élément est, pardon de le dire, la qualité de la musique. Il existe des ballets de grande qualité, évidemment lorsque c’est Daphnis et Chloé de Ravel ou Le Sacre du Printemps de Stravinski, on peut se faire plaisir. Mais une grande partie du répertoire est assez pauvre musicalement : certains titres sont d’ailleurs uniquement accompagnés au piano (déjà vu avec du Chopin, ou avec la Sonate en si de Liszt, et même parfois du Glass – mon Dieu, prenez notre humanité en pitié, la vie est si cruelle…), et pour le reste, s’il existe quelques ballets romantiques pourvus de bonne musique (Giselle ou Coppélia, ça se tient vraiment bien), il y a pour la plupart beaucoup de moments utilitaires, même dans les Tchaïkovski (le Lac des Cygnes, il n’y a pas beaucoup de musique qui vaille en tant que telle, sorti de la chorégraphie… et l’acte III totalement prétexte au divertissement, pour la Belle au Bois, ce n’est pas toujours un sommet non plus, même si certaines pages sont remarquables). Et bien sûr, dans les ballets écrits par Minkus comme Don Quichotte ou La Bayadère, ce sont essentiellement des formules destinées à soutenir la danse, très peu de surprise ou de matière. Il y a aussi le cas des arrangements immondes – pour l’Onéguine de Cranko, l’idée était de ne mettre que du Tchaïkovski, mais aucun extrait d’Onéguine (pourquoi pas). La Sixième Symphonie, ça allait (même si c’était assez mou pour le duel), mais alors les arrangements de ses piécettes de salon faits à la truelle, écrasés sous des cordes pâteuses, quel gâchis. On comprend que les chefs qui ont de quoi vivre par ailleurs ne se précipitent pas pour vivre cette expérience.

Mais il y a une part plus technique à cette différence, qui se rapproche davantage de notre sujet.

3) Pour que les danseurs puissent danser, il est nécessaire de conserver un tempo très régulier (pas de rubato ni d’effet de phrasés !), réellement métronomique pour que les artistes sur scène puissent avoir des repères stables au fil de leur effort. Et, par rapport au tempo qu’on entend en concert ou sur les disques : il faut jouer beaucoup plus lentement, sinon les danseurs ne peuvent pas physiquement suivre. On est donc réellement bridé non seulement du côté du brillant, mais même des choix interprétatifs : le tempo est fixé par les possibilités et les besoins des danseurs, il ne varie pas, et les phrasés doivent aussi rester assez peu fantaisistes, au moins à la basse qui doit rester parfaitement régulière.

On est davantage dans un travail de contrôle de la mise en place que d’interprétation, clairement. Et ce d’autant plus qu’il n’y a aucune attente, aucune pression du public en ce sens.

4) Corollaire du manque de prestige et d’enjeu, les chefs qui exercent principalement cette fonction ne brillent en général pas par leur vigueur et leur singularité. Tous les spectateurs de l’Opéra de Paris ont entendu passer Vello Pähn depuis 20 ans… il fait le job avec sérieux et constance, mais ce n’est clairement pas la grande excitation.

Le chef de fosse, dans le ballet, n’a donc pas du tout le même rôle que pour l’opéra ; au ballet, on attend simplement l’exécution bien régulière, ce qui ne motive évidemment aucun chef en vue pour ce type de soirée – alors qu’ils jouent très régulièrement les ballets de Ravel, Bartók ou Stravinski au concert !

Voilà pour ce petit tour d’horizon des différentes typologies du métier de chef. Il reste encore beaucoup d’aspects à aborder. Avant d’aborder la question du type de battue et de rapport au temps, je vais dire un mot, dans les prochains épisodes, du principe de la gestique du chef. À bientôt !

Ce billet, écrit à par DavidLeMarrec dans la catégorie Pédagogique a suscité :

silenzio :: sans ricochet :: 329 indiscrets