1. Équivoques

Quand le soleil se leva, le désert s’étendait devant eux comme une immense peau de lion sur la terre libyque. À la lisière du sable, des cellules blanches s’élevaient près des palmiers dans l’aurore.

– Mon père, demanda Thaïs, sont-ce là les tabernacles de vie ?

– Tu l’as dit, ma fille et ma sœur. C’est la maison du salut où je t’enfermerai de mes mains.

Bientôt ils découvrirent de toutes parts des femmes qui s’empressaient près des demeures ascétiques comme des abeilles autour des ruches. Il y en avait qui cuisaient le pain ou qui apprêtaient les légumes ; plusieurs filaient la laine, et la lumière du ciel descendait sur elles ainsi qu’un sourire de Dieu. D’autres méditaient à l’ombre des tamaris ; leurs mains blanches pendaient à leur côté, car, étant pleines d’amour, elles avaient choi-si la part de Madeleine, et elles n’accomplissaient pas d’autres œuvres que la prière, la contemplation et l’extase. C’est pourquoi on les nommait les Maries et elles étaient vêtues de blanc. Et celles qui travaillaient de leurs mains étaient appelées les Marthes et portaient des robes bleues. Toutes étaient voilées, mais les plus jeunes laissaient glisser sur leur front des boucles de cheveux ; et il faut croire que c’était malgré elles, car la règle ne le permettait pas.

Toute la logique (diffuse et contradictoire, ce qui n'en est pas le moindre charme) de Thaïs d'Anatole France repose sur l'impossible interprétation de la mission de Paphnuce, et sur les misères du pauvre ermite qui s'arrache à une paix bienheureuse pour ne rencontrer dans le monde que des impies encore plus convaincus que lui, que des chemins de perdition où le mène sa volonté de bien faire.

Anatole France prend un malin plaisir à humilier son personnage, en multipliant les avanies arbitraires qui pleuvent sur le pauvre Paphnuce. Le rapport au sacré et à la foi est très étrange dans cette œuvre, car on y croise aussi bien le ridicule du prêcheur que son admirable constance, et au milieu de détails très critiques on rencontre le surnaturel.

Ce contraste est d'autant plus violent que le texte contient beaucoup de références à la vie érémitique de l'Egypte du IVe siècle. Sainte Thaïs et plusieurs Paphnuce sont attestés par le martyrologe romain :

- saint Paphnuce le Grand, diacre de Boou, mort en 303, anachorète égyptien torturé à mort sous Dioclétien ;

- saint Paphnuce, évêque de la Thébaïde, mort en 360, mutilé par les persécutions, présent au concile de Nicée ;

- Paphnuce le Confesseur / l'Ascète / l'Ermite (mort au-delà de 399), contemporain de saint Antoine, ayant vécu au désert pendant quatre-vingts ans, sans logement et muni d'un seul vêtement, qui combat vigoureusement l'anthropomorphisme, le subordonatianisme, et donc l'arianisme (autrement dit, la croyance que le Fils n'est pas de la même substance que le Père ).

La conversion de Thaïs est généralement attribuée au troisième (mais parfois aussi à Sérapion, présent dans le roman), mais on peut voir des traits communs avec les deux autres figures (cénobite mais devenu anachorète, abbé dans la Thébaïde, références régulières du concile de Nicée... ce qui écarte la possibilité du premier Paphnuce, au passage, pour raisons chronologiques - de même que les références politiques romaines). Et Antoine lui-même paraît vers la fin du récit.

On se trouve donc solidement ancré dans le réel (bien sûr, le réel selon les références, pas toutes vérifiables, du martyrologe et des scholastiques, comme Hrotsvitha de Gandersheim qui a consacré au Xe siècle une pièce latine à la conversion de Thaïs), ce qui procure aux nombreuses petites pointes une allure de satire, comme précédemment : après avoir précisément évoqué les saints travaux et l'organisation pieuse du couvent d'Albine, la petite précision faussement ingénue se pare d'une plaisante teinte de perfidie.

Pourtant, ces moqueries d'athée blasé voisinent avec des moments de véritable surnaturel, présenté sans aucune distance, avec une naïveté confondante :

[Après un rêve mettant en scène Thaïs aimable.]

Il n’osait plus prononcer le nom de Dieu près de cette couche abominable et il craignait que, sa cellule étant profanée, les démons n’y pénétrassent librement à toute heure. Ses craintes ne le trompaient point. Les sept petits chacals, retenus naguère sur le seuil, entrèrent à la file et s’allèrent blottir sous le lit. À l’heure de vêpres, il en vint un huitième dont l’odeur était in-ecte. Le lendemain, un neuvième se joignit aux autres et bientôt il y en eut trente, puis soixante, puis quatre-vingts. Ils se faisaient plus petits à mesure qu’ils se multipliaient et, n’étant pas plus gros que des rats, ils couvraient l’aire, la couche et l’escabeau. Un d’eux, ayant sauté sur la tablette de bois placée au chevet du lit, se tenait les quatre pattes réunies sur la tête de mort et regardait le moine avec des yeux ardents. Et il venait chaque jour de nouveaux chacals.

Pour expier l’abomination de son rêve et fuir les pensées impures, Paphnuce résolut de quitter sa cellule, désormais immonde, et de se livrer au fond du désert à des austérités inouïes, à des travaux singuliers, à des œuvres très neuves. Mais avant d’accomplir son dessein, il se rendit auprès du vieillard Palémon, afin de lui demander conseil.

Il le trouva qui, dans son jardin, arrosait ses laitues. C’était au déclin du jour. Le Nil était bleu et coulait au pied des collines violettes. Le saint homme marchait doucement pour ne pas effrayer une colombe qui s’était posée sur son épaule.

[...]

En rentrant dans sa cellule, il y trouva un étrange fourmillement. On eût dit des grains de sable agités par un vent furieux, et il reconnut que c’était des myriades de petits chacals.

Cette atmosphère occasionnellement féerique dans un milieu tout à fait quotidien (fût-ce le quotidien exceptionnel de l'anachorète) n'est pas sans rapport avec l'atmosphère de son dernier roman, La Révolte des Anges, où des créatures du Ciel se logent dans le Paris contemporain. Quelques extraits et précisions sur ce roman et sur son adaptation musicale sont lisibles dans ces pages.

Ces apparitions sont généralement traitées, malgré la profonde détresse du juste qui se voit progressivement précipité dans l'enfer, avec un caractère plaisant qui les tourne partiellement en ridicule.

On pouvait croire, au tout début de l'ouvrage, qu'il s'agissait de mettre en doute la véracité des faits décrits :

Il s’en allait donc par les chemins solitaires. Quand venait le soir, le murmure des tamaris, caressés par la brise, lui donnait le frisson, et il rabattait son capuchon sur ses yeux pour ne plus voir la beauté des choses. Après six jours de marche, il parvint en un lieu nommé Silsilé. Lefleuve y coule dans une étroite vallée que borde une double chaîne de montagnes de granit. C’est là que les Égyptiens, au temps où ils adoraient les démons, taillaient leurs idoles. Paphnuce y vit une énorme tête de Sphinx, encore engagée dans la roche. Craignant qu’elle ne fût animée de quelque vertu diabolique, il fit le signe de la croix et prononça le nom de Jésus ; aussitôt une chauve-souris s’échappa d’une des oreilles de la bête et Paphnuce connut qu’il avait chassé le mauvais esprit qui était en cette figure depuis plusieurs siècles. Son zèle s’en accrut et, ayant ramassé une grosse pierre, il la jeta à la face de l’idole. Alors le visage mystérieux du Sphinx exprima une si profonde tristesse, que Paphnuce en fut ému. En vérité, l’expression de douleur surhumaine dont cette face de pierre était empreinte aurait touché l’homme le plus insensible. C’est pourquoi Paphnuce dit au Sphinx :

– Ô bête, à l’exemple des satyres et des centaures que vit dans le désert notre père Antoine, confesse la divinité du Christ Jésus ! et je te bénirai au nom du Père, du Fils et de l’Esprit.

Il dit : une lueur rosé sortit des yeux du Sphinx ; les lourdes paupières de la bête tressaillirent et les lèvres de granit articulèent péniblement, comme un écho de la voix de l’homme, le saint nom de Jésus-Christ ; c’est pourquoi Paphnuce, étendant la main droite, bénit le Sphinx de Silsilé.

Cela fait, il poursuivit son chemin et, la vallée s’étant élargie, il vit les ruines d’une ville immense. Les temples, restés debout, étaient portés par des idoles qui servaient de colonnes et, avec la permission de Dieu, des têtes de femmes aux cornes de vache attachaient sur Paphnuce un long regard qui le faisait pâlir.

La mention faussement innocente de la comparaison « comme un écho de la voix de l'homme » semble priver l'épisode de sa valeur, comme s'il était raconté par Paphnuce abusé. Impression confirmée par l'incidence incongrue d'une mention pieuse, qui ne correspond pas au ton général, plus distant (et par moment tirant vers le sarcasme voilé), du narrateur : « et, avec la permission de Dieu, des têtes de femmes aux cornes de vache attachaient sur Paphnuce un long regard qui le faisait pâlir ».

Cela ne se limite pas aux miracles des saints, et la plaisanterie remonte un peu plus haut, grâce aux gloses du narrateur :

Dans les deux cas, Dieu me marque un éloignement dont je sens l’effet sans m’en expliquer la cause.

Il raisonnait de la sorte et demandait avec angoisse :

– Dieu juste, à quelles épreuves réserves-tu tes serviteurs, si les apparitions de tes saintes sont un danger pour eux ? Fais-moi connaître, par un signe intelligible, ce qui vient de toi et ce qui vient de l’Autre !

Et comme Dieu, dont les desseins sont impénétrables, ne jugea pas convenable d’éclairer son serviteur, Paphnuce, plongé dans le doute, résolut de ne plus songer à Thaïs.

Et pourtant, sans se départir de son attitude pince-sans rire - où l'on sent même poindre une tentation plus franchement rigolarde -, le récit repose sur des événements surnaturels présentés comme réels (en un sens, la conversion de Thaïs, même si elle est longuement expliquée pour des raisons psycho-sociologiques remontant à l'enfance de la courtisane, en fait partie), et ne tiendrait pas si on les invalidait.

C’est ainsi que Paphnuce était tenté sans trêve dans son corps et dans son esprit. Satan ne lui laissait pas un moment de repos. La solitude de ce tombeau était plus peuplée qu’un carrefour de grande ville. Les démons y poussaient de grands éclats de rire, et des millions de larves, d’empuses, de lémures y accomplissaient le simulacre de tous les travaux de la vie. Le soir, quand il allait à la fontaine, des satyres mêlés à des faunesses dansaient autour de lui et l’entraînaient dans leurs rondes lascives. Les démons ne le craignaient plus, ils l’accablaient de railleries, d’injures obscènes et de coups. Un jour un diable, qui n’était pas plus haut que le bras, lui vola la corde dont il se ceignait les reins.

Suite à quoi, il s'évanouit, est conduit par d'autres moines vers saint Antoine, et reçoit une prophétie du moine Paul le Simple, qui se réalise. Mettre en doute ces événements démonétiserait grandement le récit - qui suit donc partiellement la logique du miracle chrétien.

Et il faut dire que l'instabilité du narrateur (il faudrait même parler de « l'instance narrative », tant les jugements portés ne paraissent jamais émis par quiconque) n'est pas pour rien dans l'aspect délicieusement mouvant de ce roman : quelque chose échappe sans cesse, on peine à sentir le positionnement qu'on attend du lecteur - faut-il admirer Paphnuce qui réussit sa mission au prix de sa paix (« Et c’est pourquoi je te glorifie, mon Dieu, d’avoir fait de moi l’égout de l’univers. »), faut-il moquer son égarement quasiment idolâtre en dotant tous les événements de la vie d'une signification démoniaque, jusqu'à en perdre l'esprit au premier contact avec le monde ? De même, on se moque des miracles et de Dieu, mais on nous présente dans toute sa véracité l'action des démoneaux...

La fin elle-même n'éclaire rien, et la relecture ne permet pas non plus de dégager une unité : quelque chose d'insaisissable laisse le lecteur à la fois libre et désarmé. Vu la richesse de la langue et la saveur du propos, j'ai envie de considérer le procédé comme bénéfique, puisqu'on est invité à vagabonder à travers de très belles pages de la littérature française.

2. Sadisme jobique

Cet univers d'incertitude, cernant les privations excessives de Paphnuce (qui ne peuvent avoir de sens que dans la perspective certaine de la Rétribution),

C’est ce que je crois fermement, et si ce que je crois est absurde, je le crois plus fermement encore ; et, pour mieux dire, il faut que ce soit absurde. Sans cela, je ne le croirais pas, je le saurais. Or, ce que l’on sait ne donne point la vie, et c’est la foi seule qui sauve.

n'est pourtant pas la seule avanie imposée au malheureux abbé.

Anatole France se moque beaucoup de lui, et à travers cela, des institutions et des manies des sociétés humaines.

Ainsi, lorsque pour se mortifier de la rémanence impure de l'image de Thaïs qu'il vient de « sauver », en horreur du monde, des plaisirs et de la chair, il quitte sa communauté et monte au faîte d'une colonne au milieu des ruines d'un temple idolâtre, sans place pour s'étendre, sans ressource et exposé aux intempéries, voici ce qu'il advient :

Tous les jours des religieux venaient par troupe se joindre aux disciples de Paphnuce et se bâtissaient des abris autour de

l’ermitage aérien.

[...]

Il y eut bientôt devant la colonne un marché où les pêcheurs du Nil apportaient leurs poissons et les jardiniers leurs légumes. Un barbier, qui rasait les gens en plein air, égayait la foule par ses joyeux propos. Le vieux temple, si longtemps enveloppé de silence et de paix, se remplit des mouvementset des rumeurs innombrables de la vie. Les cabaretiers transformaient en caves les salles sou-terraines et clouaient aux antiques piliers des enseignes sur-montées de l’image du saint homme Paphnuce, et portant cette inscription en grec et en égyptien : On vend ici du vin de grenades, du vin de figues et dela vraie bière de Cilicie. Sur les murs, sculptés de figures antiques, les marchands suspendaient des guirlandes d’oignons et des poissons fumés, des lièvres morts et des moutons écorchés. Le soir, les vieux hôtes des ruines, les rats, s’enfuyaient en longue file vers le fleuve, tandis que les ibis, inquiets, allongeant le cou, posaient une patte incertaine sur les hautes corniches vers lesquelles montaient la fumée des cuisines, les appels des buveurs et les cris des servantes.

[...]

On voyait se mêler, se confondre sur une vaste étendue la robe bariolée des Égyptiens, le burnous des Arabes,le pagne blanc des Nubiens, le manteau court des Grecs, la toge aux longs plis des Romains, les sayons et les braies écarlates des Barbares et les tuniques lamées d’or des courtisanes. Des femmes voilées passaient sur leur âne, précédées d’eunuques noirs qui leur frayaient un che-min à coups de bâton. Des acrobates, ayant étendu un tapis à terre, faisaient des tours d’adresse et jonglaient avec élégance devant un cercle de spectateurs silencieux. Des charmeurs de serpents, les bras allongés, déroulaient leurs ceintures vivantes. Toute cette foule brillait, scintillait, poudroyait, tintait, clamait, grondait. Les imprécations des chameliers qui frappaient leurs bêtes, les cris des marchands qui vendaient des amulettes contre la lèpre et le mauvais œil, la psalmodie des moines qui chantaient des versets de Écriture, les miaulements des femmes tombées en crise prophétique, les glapissements des mendiants qui répétaient d’antiques chansons de harem, le bêlement des moutons, le braiement des ânes, les appels des marins aux passagers attardés, tous ces bruits confondus faisaient un vacarme assourdissant, que dominait encorela voix stridente des petits négrillons nus, courant partout, pour offrir des dattes fraîches. Et tous ces êtres divers s’étouffaient sous le ciel blanc, dans un air épais, chargé du parfum des femmes, de l’odeur des nègres, de la fumée des fritures et des vapeurs des gommes que les dévotes achetaient à des bergers pour les brûler devant le saint.

Autant dire le cauchemar érémitique suprême : la notoriété qui rend toute expiation impossible, puisqu'on lui offre de quoi manger, qu'on lui bâtit un toi, que chacun l'admire quand il souhaite seulement se mortifier dans la solitude.

Seule solution : la fuite.

Il lui fut certain alors que ce qu’il avait pris pour le siège de son repos et de sa gloire n’était que l’instrument diabolique de son trouble et de sa damnation. Il descendit à la hâte tous les degrés et toucha le sol. Ses pieds avaient oublié la terre ; ils chancelaient. Mais sentant sur lui l’ombre de la colonne maudite, il les forçait à courir. Tout dormait. Il traversa sans être vu la grande place entourée de cabarets, d’hôtelleries et de caravansérails et se jeta dans une ruelle qui montait vers les collines libyques. Un chien, qui le poursuivait en aboyant, ne s’arrêta qu’aux premiers sables du désert. Et Paphnuce s’enalla par la contrée où il n’y a de route que la piste des bêtes sauvages. Laissant derrière lui les cabanes abandonnées par les fauxmonnayeurs, il poursuivit toute la nuit et tout le jour sa route désolée.

Ce n'en est pas fini : plus perfide encore, plus loin Paphnuce, secouru des démons dans le tombeau où il reste dix-huit heures par jour en adoration immobile, tête contre sol, reçoit cette allégeance enthousiaste d'un moine - qui laisse le lecteur dubitatif.

– Se peut-il que tu sois ce saint Paphnuce, célèbre par de tels travaux qu’on doute s’il n’égalera pas un jour le grand An-toine lui-même. Très vénérable, c’est toi qui as converti à Dieu la courtisane Thaïs et qui, élevé sur une haute colonne, as été ravi par les Séraphins. Ceux qui veillaient la nuit, au pied de la stèle, virent ta bienheureuse assomption. Les ailes des anges t’entouraient d’une blanche nuée, et ta droite étendue bénissait les demeures des hommes. Le lendemain, quand le peuple ne te vit plus, un long gémissement monta vers la stèle découronnée. Mais Flavien, ton disciple, publia le miracle et prit à ta place le gouvernement des moines. Seul un homme simple, du nom de Paul, voulut contredire le sentiment unanime. Il assurait qu’il t’avait vu en rêve emporté par des diables ; la foule voulait le lapider et c’est merveille qu’il ait pu échapper à la mort. Je suis Zozime, abbé de ces solitaires que tu vois prosternés à tes pieds. Comme eux, je m’agenouille devant toi, afin que tu bénisses le père avec les enfants. Puis, tu nous conteras les merveilles que Dieu a daigné accomplir par ton entremise.

Non seulement la fantaisie de l'épisode est extraordinaire (et explicitement démenti par ce que l'auteur nous a déjà donné à lire), mais le rôle trouble des moines-disciples qui prétendent l'avoir vu - dont son second qui prend sa place - terrifie sur l'étendue de la duperie dont Paphnuce est possiblement victime. Y a-t-il des croyants vertueux, et si l'on peut ainsi inventer des miracles pour louer les pécheurs, où est réellement Dieu ? (Ce qui renvoie, au passage, à la question du serpent dans le grand banquet central imité de Platon.)

Dans cette dernière partie de Thaïs, l'accumulation de misères injustifiées envers le plus vertueux de tous (Zozime ci-dessus est un ancien débauché devenu saint homme, dont la foi se porte infiniment mieux que chez l'irréductible juste Paphnuce) trace un parallèle étonnant avec Job - qui rend à la fois Dieu absent, lointain, cruel, peut-être inexistant... et accrédite la logique chrétienne du récit.

3. Transition

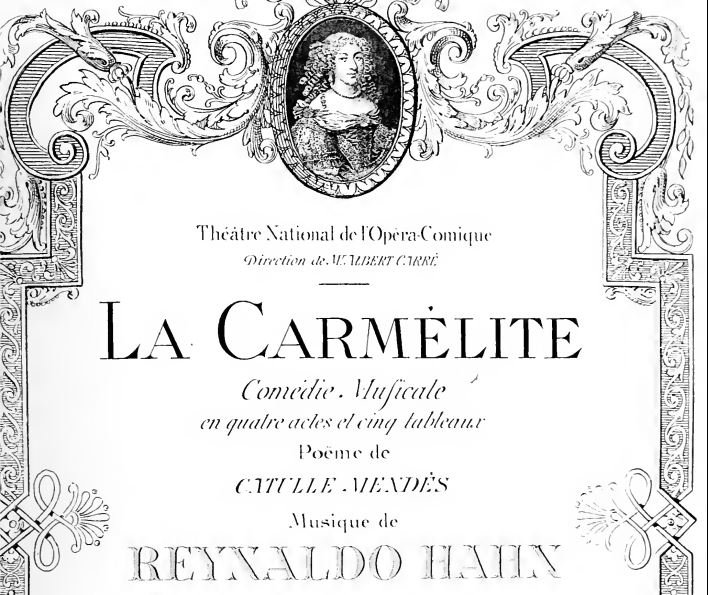

... du roman de 1890 à l'opéra de 1894.

Suite de la notule.