samedi 29 septembre 2018

Une saison japonaise en Île-de-France : octobre bouge

Encore une fois, sélection personnelle dont le ressort est souvent la rareté ou la bizarrerie. Pour une sélection plus transversale et moins triée, l'Offi et Cadences sont assez complets (tout en ratant certaines de mes propositions, considérant les recoins où je râcle des pépites et ma veille généralisée des clubs interlopes).

N'hésitez pas à réclamer plus ample information si les abréviations (tirées de mon planning personnel, destiné au maximum de compacité) ou les détails vous manquent.

(Même si j'y ai apporté un soin plus grand pour cette saison, les horaires indiqués le sont parfois par défaut par le logiciel, vérifiez toujours !)

1. Rétroviseur

Auparavant, les spectacles de septembre (il manque seulement celui de demain, que j'ai hésité à chroniquer au futur, mais il paraît que ça ne se fait pas).

Les ♥ mesurent mon émotion (depuis « ça va, c'est joli » jusqu'à l'extase), non la qualité des spectacles. Le Couperin était très bon, par exemple, mais je ne suis pas fanatique de ce versant de Couperin, j'entendais mal de là où j'étais placé, et Jarry jouait dans une esthétique assez distante de ce que j'aime) : je n'ai pas été passionné. Inversement, le trio a cappella Les Sortilèges n'était pas complètement au point, mais le choix des pièces et la fraîcheur de l'approche m'ont fait passer un excellent moment, indépendamment de sa valeur objectivable sur le marché de l'emploi lyrique. De même pour le programme Schumann dont l'exécution était un peu en pilote automatique, mais ces œuvres, même simplement bien jouées, sont si fortes… Pour Les Démons aussi c'est étrange : j'ai fini par me laisser totalement emporter, alors même que la production a accumulé les maladresses dans sa captatio benevolentiæ marrecistæ.

Quant à ♠ : j'ai pas du tout aimé.

► #2 Pièces médiévales et XXe pour trois voix a cappella, à l'Archipel. ♥♥♥

► #3 Bruckner 5 (et le Psaume 129 de Lili Boulanger) pour la rentrée de l'Orchestre de Paris, de son directeur musical Harding et de son chœur, à la Philharmonie. ♥♥♥♥

► #4 Airs politiques progressistes fin XVIIIe-début XIXe à Boston, par la Boston Camerata. ♥♥♥♥♥

► #5 Intégrale des motets de Couperin, volume n°3 (ensemble Marguerite Louise, à Saint-Gervais). ♥

► #6 Programme sudaméricain de l'Orchestre de jeunes Neojiba (et le Concerto de Schumann par Argerich), à la Philharmonie. ♥♥♥♥

► #7 Les Démons d'après Dostoïevski, par Creuzevault aux Ateliers Berthier. ♥♥♥♥

► #8 Siegfried par le Mariinsky, à la Philharmonie. ♥♥♥♥

► #8 Der Götterdämmerung par le Mariisnky, à la Philharmonie. ♥♥♥♥

► #9 Liederkreise de Schumann Op.24 & 39, Quintette & Quatuor piano-cordes, avec Roman Trekel et Elena Bashkirova, à la Cité de la Musique. ♥♥♥♥♥

► #10 Le Procès d'après Kafka en polonais dans la vision de Krystian Lupa, à l'Odéon. ♠

Alerte, j'ai déjà plus d'échecs que dans toute la saison dernière !

Il faut dire que pour les adaptations théâtrales, on ne peut pas lire la partition ou écouter le disque, on se rend compte de ce que devient le texte uniquement une fois dans la salle. Et puis, au théâtre, si on n'est pas emporté, on ne peut pas se contenter d'écouter la musique, il faut vraiment endurer les silences et l'ennui.)

Et quelques déambulations illustrées de septembre :

∆ Ancien Hôpital Laennec.

∆ Hôtel de Rothelin-Charolais.

† La chapelle Saint-Vincent-de-Paul et son reliquaire khmerisant.

† Cathédrale arménienne.

† Chapelle de l'Humanité, siège de l'église fondée par Auguste Comte.

╩ Expo Cartes du Musée Guimet (pas-content)

╩ Portraits de cour en pastel au XVIIIe siècle au Louvre.

Vous trouverez aussi quelques clichés épars et commentés sur cette page.

2. Conseils

Avec le théâtre exotique, l'offre est devenue particulièrement dense ce mois-là. Outre la capture en images, voici ce que j'ai remarqué.

Côté théâtre, se poursuivent Avidya (dont on m'a dit le plus grand bien : aphoristique, physique, à la fois tradi et singulier, magnifié et magnifiant la langue japonaise), Révélation (adaptation japonaise d'une pièce italienne, dans un univers mythologique), Les Démons (adapté de Dostoïevski – tous les stéréotypes du théâtre branchouille et intrusif y passent, mais ça fonctionne plutôt bien en définitive, réussissant à rendre la polyphonie particulière des narrations « sales » de Dosto), Le Procès (d'après Kafka, en polonais – lourdement sexualisé et pourtant vraiment pas palpitant, à mon sens), L'heureux stratagème de Marivaux (dans un dispositif bifrontal au Vieux-Colombier). Arrivent aussi La Princesse Maleine de Maeterlinck (son chef d'œuvre de jeunesse, qu'on ne voit jamais sur scène), Un fils formidable (un jeune homme reclus dans son appartement voit des réfugiés débarquer chez lui – c'est en japonais) et Five Days in March à Pompidou, en japonais autour de la dernière guerre d'Irak.

Je ne reviens pas sur tout cela, et d'autant moins que je n'en ai vu que deux pour l'instant.

Côté musique, donc.

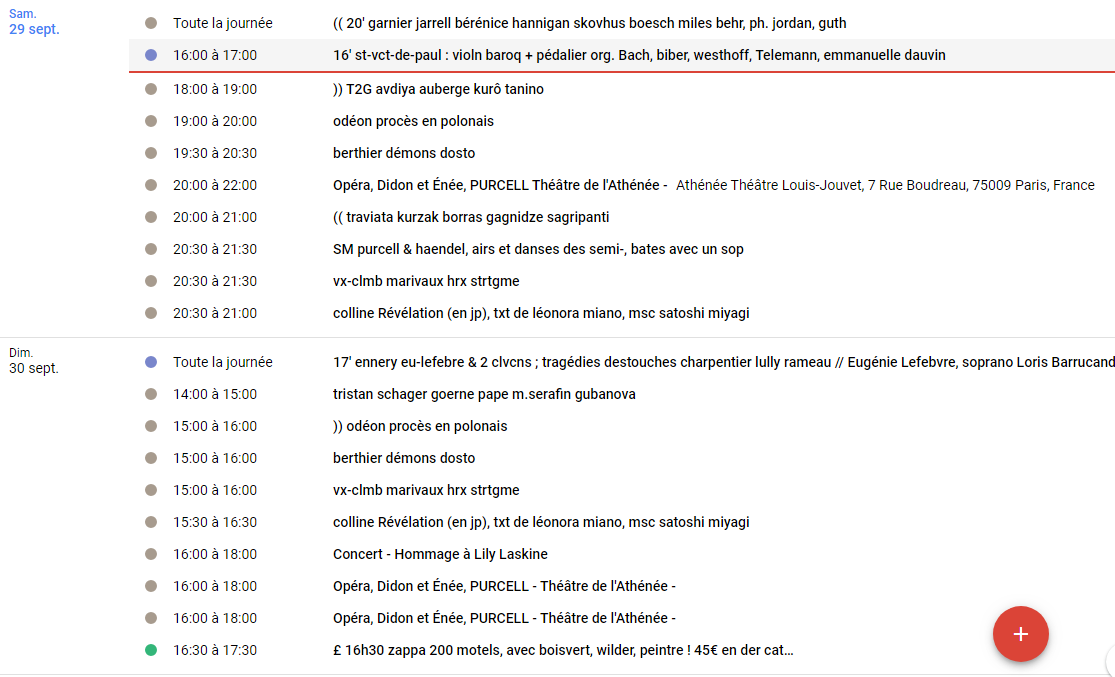

29 : Pièces pour violon solo de Bach et Biber, la violoniste s'accompagnant lorsque nécessaire au pédalier du grand orgue, pour tenir la basse continue ! Retransmis sur un écran pour le public. Ce doit être assez sympa (même si ce pourrait être fait par un second musicien, pour plus de convivialité), et pour voir un peu ce qu'est un crincrin et un pédalier, deux gestes particulièrement peu intuitifs à combiner, surtout dans ces prestes pièces !

29… : Bérénice de Jarrell, opéra fondé sur Racine, commandé pour Garnier. Jarrell écrit très bien pour le théâtre (Cassandre) et même pour l'opéra (témoin les ensembles et le lyrisme de Galileo). À voir ce qu'il en sera pour cette commande en français.

30 : Tragédies en musique (Armide, Médée, Callirhoé, Zoroastre) pour soprano (l'excellent spécialiste Eugénie Lefebvre) et deux clavecins ! Dispositif rare qui permet mille richesses !

2 : Airs rares et inédits de tragédie en musique. Hélas, c'est Katherine Watson qui officie – même si elle s'améliore doucettement, elle reste un peu translucide et molle pour rendre justice à cette musique où il faut du verbe et du relief. Sans quoi je m'y serais précipité toutes affaires cessantes.

3 : Un Rigoletto qui alarme un peu par ses rôles principaux (la pépiante Siurina, qui a dû s'élargir significativement je suppose, et surtout Keenlyside, qui depuis ses problèmes de santé ne peut plus guère chanter d'aigus – je l'avais entendu, grand artiste mais vraiment en difficulté dans un récital de lied il y a un an, alors Rigoletto ?), mais qui promet le meilleur pour tout l'entourage : le très franc Pirgu (peu phonogénique, mais très marquant en salle), la brûlante Kolosova, l'abyssal Trofimov (la grande basse profonde du Bolchoï, une voix incommensurable), l'épatant Orchestre du Luxembourg.

5 : Cantates françaises au Foyer de l'Âme. Le niveau instrumental de l'ensemble est moyen, mais Sophie Landy a un côté mûr-éloquent qui n'est pas sans évoquer Françoise Masset, et ce sont tous de valeureux spécialistes.

6 : Rarissime, un programme tout Stanford ! Certes, pas le meilleur Stanford (le Stabat Mater, les premières symphonies), la Septième Symphonie étant possiblement sa plus lisse (quoique fort mignonne !), mais son Concerto pour clarinette caressant est très réussi. Et on ne le joue jamais en France.

6 : Mélodies de Fauré, Debussy, Britten, Vellones, Sacre ! Avec le grand accompagnateur spécialiste Billy Eidi.

6 : Fidelio sur crincrins d'époque par le Kammerorchester Basel, un des meilleurs orchestres au monde pour jouer l'opéra seria. Avec Michael Spyres pour se jouer de Florestan. Tout cela rend très curieux.

6 : 20 ans de Jeunes Talents dans la Cour d'honneur de l'Hôtel de Soubise, avec La Mer en quatre mains, un Trio de Weinberg par les Sōra, la Petite Suite pour quatre mains… toute la soirée, et gratuit.

6 : Nuit du piano de Satie.

6 : Ensemble Les Passagères (musique baroque italienne, vocale et instrumentale).

8 : Alerte glottophilie ! Devos & Bou à l'Éléphant Paname (c'est cher).

8 : Ensemble de clarinettes aux Invalides.

12 : Classe de direction du CNSM, ouvertures d'opéras.

12 : Issé, tragédie-ballet de Destouches, à Pontoise. Grand succès d'alors, qui marque un regain d'intérêt éphémère de Louis XIV vieillissant et détourné de la musique. Une recréation indispensable.

13 : Issé, tragédie-ballet de Destouches, à Versailles.

13 : Le Jugement de Midas de Grétry par les jeunes spécialistes des CRR franciliens (et du PSPBB).

13 : Concert de tournée du CD d'Elsa Dreisig, incluant la scène finale de Salomé de Strauss en français, qu'elle réalise remarquablement. Le disque montre aussi Schønwandt et Montpellier à leur faîte, débauche de couleurs.

14 : Pièces pour orgue françaises de Franck, Saint-Saëns, Tournemire et, plus rare, Rousseau (l'auteur de du bel opéra Kerkeb, qui n'a plus dû être rejoué depuis la RTF des années 60…), et la grande organiste Demessieux. Hélas sur l'orgue de la Madeleine, testé récemment, où, je trouve, l'on n'entend rien – ce qui est particulièrement frustrant dans un répertoire où le contrepoint et le raffinement harmonique sont les premiers postes d'intérêt ; on se contenterait fort bien du même flou pour cacher la pauvreté d'un méchant opéra de Donizetti !

14 : Étude pour piano de Hosokawa (et Debussy), par Momo Kodama (qui ne m'apparaît pas particulièrement extraordinaire, mais complètement compensé par l'intérêt du programme).

14… : Buyô, danse pantomime pour le kabuki (qui est le genre japonais que je trouve le plus directement éloquent, mais c'est tout personnel, je suppose).

14 : Programme Brahms certes complètement conventionnel, mais associant les chefs-d'œuvre, Quintette piano-cordes, Trio avec clarinette, Sonate alto-piano, par une équipe exceptionnelle (incluant Freire et Braunstein !).

16 : Beethoven, Symphonie n°5 par l'ONDIF et Mazzola. S'il y a bien quelques têtes brûlées par lesquelles je voudrais enfin entendre pour la première fois cette symphonie en concert ! (mais je ne pourrai probablement pas).

17 : Le jubilatoire et malicieux Candide de Bernstein dans une distribution à faire tourner la tête (très bien vu, Rivenq en Pangloss, vraiment !).

17 : Kusa et Egüez reviennent évoquer la musique baroque jésuitique espagnole et la veine semi-folklorique, ce qu'ils font très bien.

17 : Le Chant du Rossignol de Stravinski, pièce symphonique tirée de l'opéra, mais la direction de Pintscher ne fait pas du tout envie – le seul chef que j'aie vu capable de couper les ailes à l'Oiseau de feu !

18 : Nouvelle séance des Inédits de la BNF, centrée autour de sa correspondance. Seuls sont mentionnés les membres d'un trio flûte-alto-harpe, vont-ils faire le tour de ce qui existe chez les contemporains ? Je vais à la pêche aux infos et je vous raconte.

19 : Récital de Célia Oneto-Bensaïd, une jeune pianiste à peine sortie du CNSM et parmi les plus éloquents accompagnateurs que j'ai jamais entendus. Elle vient de sortir son premier disque solo dont elle jouera ses propres arrangements de Bernstein (Candide, West Side Story ; très réussis), et ce soir-là à Cortot, ce sera aussi du violon de Bach arrangé par Rachmaninov et la Cinquième Sonate de Prokofiev. Oui.

19 : Masterclass sur Pelléas à l'Opéra-Comique.

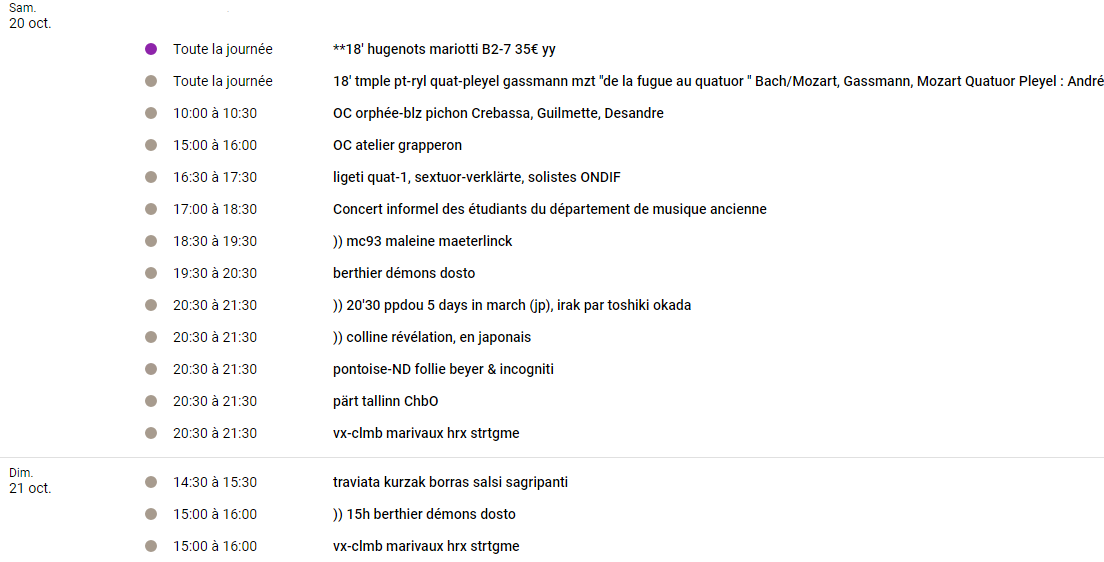

20 : Un Quatuor de Gassmann – vous savez, le compositeur de cet opéra seria appelé L'Opera seria qui y parodie de façon réjouissante l'opéra seria dans le langage de l'opéra seria – par le Quatuor Pleyel, qui joue sur instruments d'époque. Le son est parfois fruste (on est vraiment sur des pionnières, parfois âgées, dont les doigts répondent diversement), mais la petite harmonie centrale est très belle (Charbonnier, Cavagnac) et leur contribution pionnière inestimable. Hélas (si l'on peut dire) couplé avec du Mozart, ce qui est moins informatif que d'autres programmes où elles osaient Pleyel-Auber-Haensel ! (d'autant que, malgré leur caractère attachant, d'autres l'auront joué mieux qu'elles)

20 : Follie par Beyer & Gli Incogniti à Notre-Dame de Pontoise.

23 : Pelléas dans sa version publiée pour piano, avec Jean-Christophe Lanièce, déjà un chanteur miraculeux et un Pelléas très accompli dont j'ai déjà pu entendre plusieurs tableaux totalement saisissants (les deux scènes de la Fontaine des Aveugles).

23 : Début de l'intégrale des madrigaux de Gesualdo par Les Arts Florissants. Il faudra s'y précipiter pour les derniers livres.

24 : Le Prince de Bois en version courte + la très attachante Kopachinskaja (certes dans un concerto de Eötvös, dont j'ai fini par abandonner l'espoir de découvrir un jour les qualités de compositeur), qui a attiré l'attention par son habitude de jouer pieds nus. Excellent différenciation marketting me direz-vous, mais le personnage semble tellement authentique. À l'aveugle, j'avoue que ce n'est pas la violoniste qui me bouleverse le plus, mais son évidente joie de jouer, avec l'image, est tellement communicative qu'elle hausse tout ce qu'on entend.

24 : Serse de Haendel avec, certes, Fagioli (petite voix pâteuse, mal projetée et dans un italien épouvantable, pas mon genre), mais aussi le meilleur de ce qu'offre la scène seria d'aujourd'hui – Kalna, Genaux, Galou, Il Pomo d'oro, et même deux lauréats des putti d'incarnat, A. Wolf et Aspromonte, n'en jetez plus !

25 : M.-L. Garnier et Oneto-Bensaïd dans du lied (et Stravinski !). Une grande voix pas très discrète mais qui a l'habitude de la mélodie et doit savoir se discipliner un minimum ; et surtout une très, très grande accompagnatrice, d'une finesse (aussi bien dans la communication des structures que dans le détail ; très beau son également) rare.

27 : Violoncelle-piano avec une pièce rarissime d'Alexandre Guéroult (1822-1913), lui-même violoncelliste. Je ne peux pas vous dire si c'est bien, je n'ai pas encore trouvé ses œuvres, à supposer qu'elles aient été gravées un jour – ce peut aussi bien être un fauréen sophistiqué qu'un plat gribouiller de pièces de concours…

27 : Mélodies par Fiona McGown (toute petite voix de mezzo, mais interprète très informée et juste) et à nouveau Célia Oneto-Bensaïd. Mozart, Rossini, Bizet, Bonis, Poulenc, Bernstein à l'Atelier de la Main d'Or.

Bien sûr, à tout cela, il faudrait ajouter les séries des grandes maisons, comme ces Huguenots qui sont bien accueillis (je ne suis pas complètement satisfait de tous les choix de distribution ni convaincu qu'on puisse rendre justice à l'intérieur de l'immensité de Bastille, mais bien sûr impatient et ravi d'avoir la possibilité de les entendre même imparfaits !), les soirées Berlioz sur de Gardiner & Richardot, ou cette reprise d'Elixir où se retrouveront en fin de série la très dense Naforniţa et la vedette Grigolo !

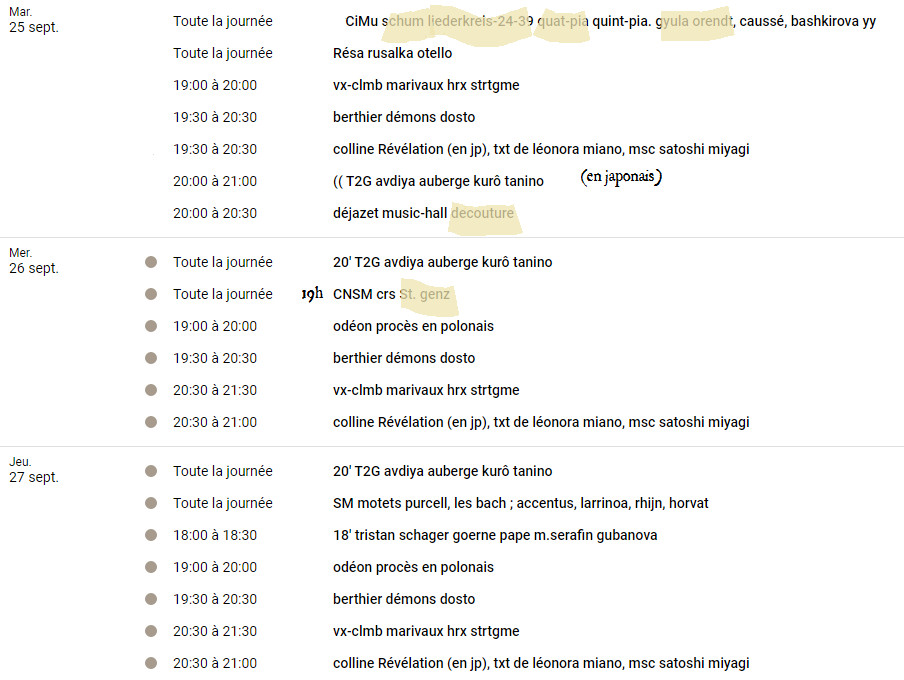

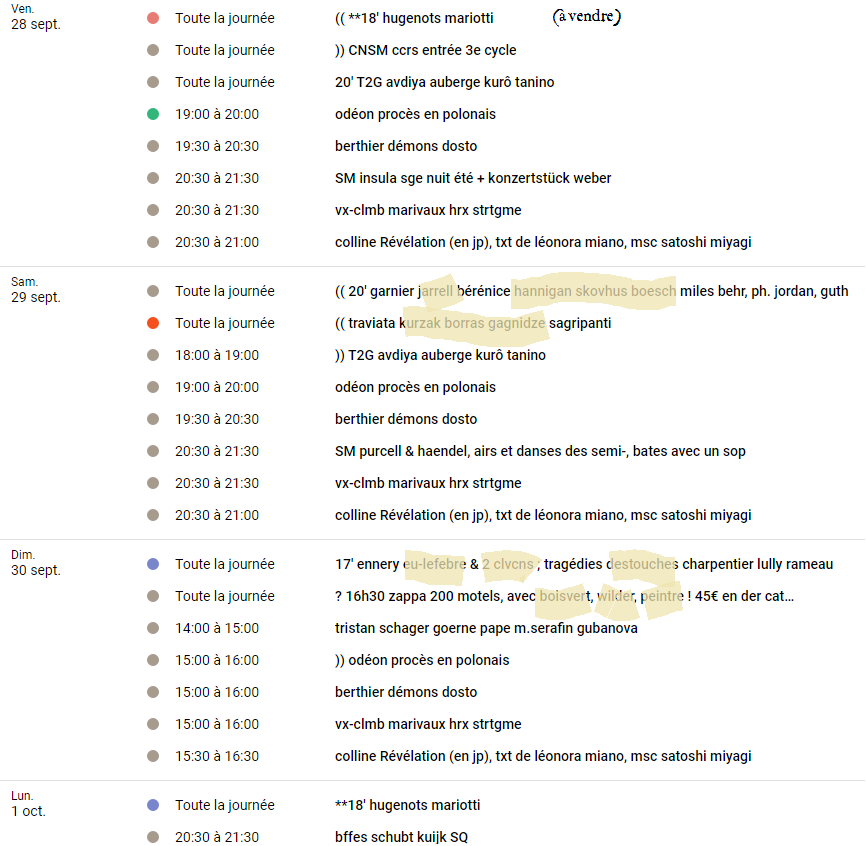

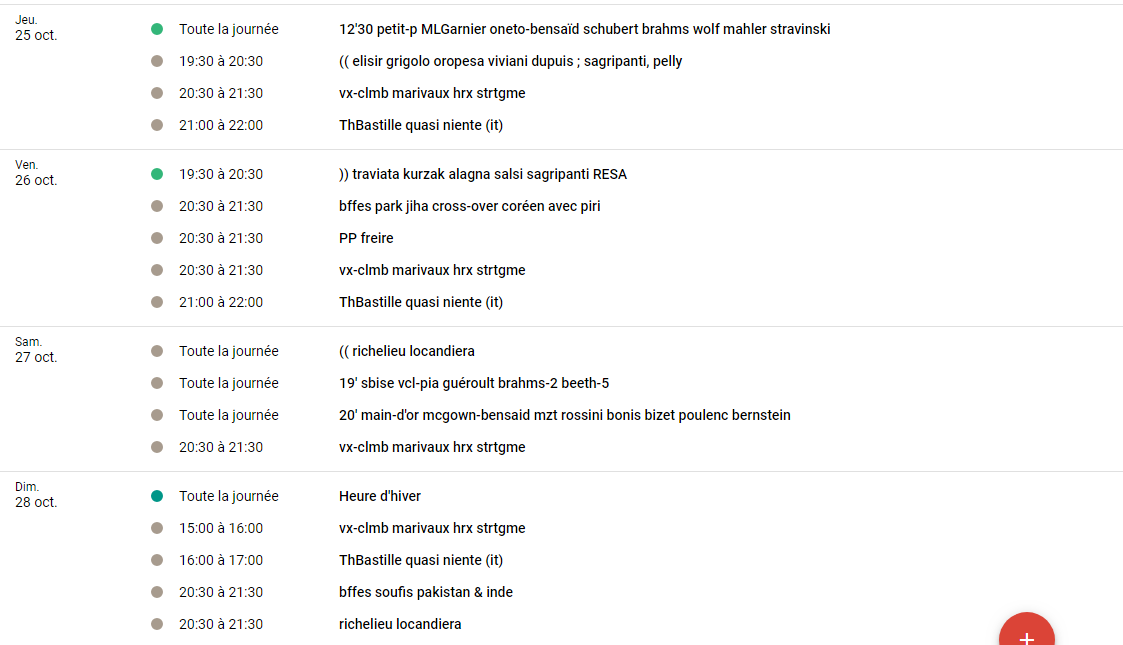

3. Agenda imagé

Vous verrez peut-être quelques blancs où j'ai occulté certains événéments plus personnels – mes répétitions et les cinq à sept chez ma grisette, qu'est-ce que ça peut vous faire…

Vous pouvez ouvrir les images en cliquant dessus, pour les ajuster à la taille de votre choix :

Je vous souhaite un excellent octobre : si les premiers frimas vous accablent, vous saurez où vous mettre au chaud et dans des lieux animés. Car, avec Carnets sur sol, la poursuite d'octobre bouge.

Ce billet, écrit à par DavidLeMarrec dans la catégorie Saison 2018-2019 a suscité :

silenzio :: sans ricochet :: 804 indiscrets