(Oui, parfaitement, je suis très fier de mon titre.)

"Well—as thou wilt—ascetic as thou art—

"One question answer; then in peace depart.

"How many?—Ha! it cannot sure be day?740

"What star—what sun is bursting on the bay?

"It shines a lake of fire!—away—away!

"Ho! treachery! my guards! my scimitar!

"The galleys feed the flames—and I afar!

"Accursed Dervise!—these thy tidings—thou

"Some villain spy—seize—cleave him—slay him now!"

Up rose the Dervise with that burst of light,

Nor less his change of form appall'd the sight:

Up rose that Dervise—not in saintly garb,

But like a warrior bounding from his barb,750

Dash'd his high cap, and tore his robe away—

Shone his mail'd breast, and flash'd his sabre's ray!

His close but glittering casque, and sable plume,

More glittering eye, and black brow's sabler gloom,

Glared on the Moslems' eyes some Afrit Sprite,

Whose demon death-blow left no hope for fight.

The wild

confusion, and the swarthy glow

Of flames on high, and torches from below;

The shriek of terror, and the mingling yell—

For swords began to clash, and shouts to swell—760

Flung o'er that spot of earth the air of hell!

G.G. Byron, The Corsair II,4

« Fort bien, sois ascétique, ainsi que tu te plais

À l’être ; un mot encore, et te retire en paix,

Combien ? — Ah sûrement, non, ce n’est pas l’aurore,

Quel astre, quel soleil au golfe vient d’éclore ?

C’est comme un lac de feu ? Gardes, je suis trahi,

Aux armes ! Accourez : mon cimeterre ici !

Ah ! Derviche maudit, ce fut là ta nouvelle.

Allons, saisissez-le. Fendez-le par moitié,

Ô perfide espion ! tuez-le sans pitié ! »

Le Derviche se dresse à ce jet de lumière,

Son changement de forme a saisi tous les yeux.

Il dépouille l’habit du sacré ministère,

Debout comme un guerrier sur son coursier fougueux,

Il jette fièrement son bonnet de Derviche

Et déchire en morceaux une robe postiche ;

De maille on voit sa cotte et son sabre briller,

Sous un panache noir un casque étinceler.

Sous un sombre sourcil on a vu surtout luire

Son œil sur l’œil du Turc. C’est celui du vampire,

Fatal démon de mort, dont le sinistre éclat

Menace de coups sûrs, sans offrir le combat.

Le désordre confus, et la lueur blafarde

Des feux d’en haut, plus bas de la torche qui darde

Ses flots rouges et noirs, de la terreur les cris,

Des fers s’entre-choquant le perçant cliquetis ;

Les imprécations dont retentit la salle,

Tout a fait de ces lieux une scène infernale.

Tiré de la belle traduction en vers de Regnault. Un épisode où

prédomine l'action trépidante (comme à certains endroits du ballet,

avec bien moins de surprises et d'éclat) sur l'introspection aux deux

extrémités du poème.

Assisté à la première représentation de la série du

Corsaire chorégraphié par

Anna-Marie Holmes d'après

Petipa puis

Sergueïev/

Sergeyev,

régulièrement donné en tournée par la troupe de l'English National

Ballet. Le livret, adaptation par la chorégraphe de l'adaptation de

Saint-Georges (Jules-Henri) et

Mazilier,

fournit une large portion, par rapport à la norme du genre, en

péripéties, décors et pas d'action. La musique est à l'origine d'

Adolphe Adam,

et sans être du niveau de ses meilleures œuvres, permet d'entendre des

choses plus plaisantes que les redoutables ballets de Minkus ou des

adaptateurs fous.

[La musique du ballet original de

1856,

plus les ajouts de Delibes, ont été documentés par Richard Bonynge et

l'English Chamber Orchestra,

écoutable

ici.]

À l'issue de la soirée, beaucoup de questions se pressent : quoique

déjà familier de ce ballet-ci, je suis plutôt un candide en matière de

danse, et vais donc remplir mon office en posant quelques questions qui

ne doivent pas manquer d'assaillir les amateurs de musique.

Tamara Rojo en Médora, à l'acte

II.

(Le costume kitschouille reste largement plus élégant que le

tutu rose flamboyant de la version russe en usage…)

1.

Aller au ballet pour la distribution

Rien que la hiérarchie de la notule trahira ma simplicité : je commence

par ce qui, pour tout balletomane, doit constituer l'essentiel.

Outre la musique (sur laquelle j'aurai l'occasion de m'étendre plus à

loisir), les ballets du premier romantisme étant finalement peu

nombreux sur les scènes, je me suis particulièrement déplacé pour

voir danser Tamara Rojo, ancienne

étoile du Royal Ballet (celui de l'Opéra, à Covent Garden) et actuelle

directrice artistique de l'

English

National Ballet qui donnait ce

Corsaire.

L'English National Ballet est l'une des principales compagnies du

Royaume-Uni, et la seconde d'Angleterre en termes de prestige, une

grande maison. Son statut historique n'est pas le même que celui du

Royal Ballet : l'

ENB est fondé

en 1950 par d'anciens danseurs des Ballets Russes de Diaghilev, et

descend donc d'une autre tradition. À l'heure actuelle, en matière de

répertoire comme de style, la distinction n'est plus guère sensible :

on y voit d'abord les grands ballets du répertoire, les mêmes

qu'ailleurs – et vu que ses danseurs émanent des mêmes écoles que ceux

du Royal Ballet, la manière n'est pas russe non plus.

Pourquoi

Tamara Rojo ?

Je

l'ai dit, je suis assez peu versé dans le ballet (du moins dans sa

dimension visuelle), or Tamara Rojo est l'une des très rares

interprètes à m'avoir paru, au delà des gestes techniques omniprésents

dans le ballet romantique, s'intéresser au

jeu scénique

: lorsqu'elle danse, le geste semble avant tout destiné à exprimer une

situation, un affect – là où la quasi-totalité des autres exécutent

avant tout une épure géométrique, beaucoup plus symbolique que

dramatique. Par ailleurs, atout tout à fait superflu en salle mais non

négligeable en vidéo, son visage aussi est très mobile, ce qui concourt

à cette impression d'évidence expressive. Elle n'est évidemment pas la

seule, mais je perçois de ce point de vue un seuil qualitatif très

impressionnant, même par rapport aux autres danseurs qui m'intéressent.

Pourtant, je ne croyais pas la voir un jour en salle (se produisant

essentiellement en Angleterre, et passée du côté de la direction

artistique…), mais la voilà, à 41 ans (âge rare dans le milieu pour des

premiers rôles dans de grandes compagnies sur de grandes scènes, sauf

erreur),

comme un oiseau blessée, mais distillant les

mêmes vérités qu'à l'ordinaire. Les costumes de la version Holmes sont

très peu clairs, et le synopsis diffère du ballet original de Mazilier,

et pourtant, à chaque fois qu'elle a paru dans une situation équivoque

(premiers pas à l'acte I, costume identique aux autres dans le rêve

d'opium du Pacha au III), j'ai immédiatement reconnu qu'un charisme

hors du commun s'exprimait et que, soudainement, la danse

m'intéressait.

Par ailleurs, ce que j'avais

peut-être moins senti jusqu'ici, sa danse

ruisselait d'enthousiasme, du plaisir d'être sur scène – alors qu'on

voyait bien, à l'amplitude légèrement réduite de certains gestes,

qu'elle devait un peu souffrir. [Fait amusant : elle était, encore plus

que ses partenaires, souvent en décalage avec le temps exact musical,

et malgré cela, paraissait davantage reliée à l'œuvre que les autres…]

Très belle expérience, l'une de

celles qui figuraient sur ma liste de spectateur avant d'aller

roupiller dans du marbre.

Par ailleurs, entourage remarquable : énormément aimé la forme de

souplesse particulière de

Ken

Saruhashi

en marchand d'esclaves (chaque geste comme arrondi, chaque épisode

comme lié, au lieu d'une suite un peu carrée de mouvements codifiés),

et convaincu comme tout le monde par

Cesar

Corrales

dans l'athlétique rôle de l'ami fidèle Ali. Une de ces parties

héroïques, les plus immédiatement visibles en termes de virtuosité et

des plus facilement accessibles pour les néophytes. J'étais dubitatifen

voyant qu'il rafflait de très loin la mise des applaudissements (pour

ce type de spectacle avec un titre et une maison relativement moins

célèbres, on ne trouve pas de gros contingents de profanes), mais les

balletomanes initiés m'ont confirmé qu'il était particulièrement

exceptionnel. Pour ma part, même si, en bon naïf, j'aime toujours les

grosses cabrioles viriles des messieurs, je lui ai surtout trouvé une

identité visuelle immédiate (tenant aussi à la chorégraphie, qui

l'individualise avec des positions et des pas spécifiques, toujours

dirigé vers le mouvement, comme une flèche), qui procurait de la

consistance, presque une psychologie, à un personnage d'adjuvant

autrement assez vide de sens.

Pour être tout à fait crédible, je suppose qu'il faut dire du mal de

quelqu'un (excuses à

Isaac Hernández)

: notre rôle-titre, déjà de « format lyrique », paraissait peu préparé

à jouer les rôles héroïques, et encore moins les mauvais garçon ; par

ailleurs, je l'ai trouvé d'une froideur extrême, exécutant une suite de

contraintes sans chercher à

exprimer

– mais j'aurais mauvaise grâce à distribuer les mauvais points dans un

art que je ne comprends pas ! Globalement, donc, beaucoup de

danseurs (de comédiens ?) de grande qualité dans une seule soirée, tout

ne peut pas toucher tout le monde (là aussi, on m'a confirmé qu'il

était très bon).

Ce sera tout pour les gambaderies, enfonçons-nous à présent dans les

choses sérieuses.

Cesar Corrales en Ali, objet de toutes les extases balletomanes

à ce que j'ai pu lire un peu partout. Dans sa posture inclinée

spécifique

Cesar Corrales en Ali, objet de toutes les extases balletomanes

à ce que j'ai pu lire un peu partout. Dans sa posture inclinée

spécifique.

2.

Au pays de la bidouille : le rapport à l'original dans le ballet

2.1.

Scénographie

Les

costumes de Bob Ringwood sont assez étranges, à

plus d'un titre.

Ils

individualisent assez mal les

personnages.

L'esclave-vedette Gulnara ne se distingue quasiment que par un chignon,

avant de changer de tenue à de multiples reprises – c'est heureusement

à peu près le seul physique d'Extrême-Orient plateau, ce qui nous

sauve. Les pirates (oui, chez Mazilier, le Corsaire, c'est le chef des

pirates) sont habillés de façon assez aléatoire comme les gens du

peuple ; on les reconnaît uniquement à ce qu'ils dansent des solos…

Par-dessus tout, Conrad (le Corsaire), dans son élégant (et pas très

mâle) habit turquoise simili-Renaissance, ressemble davantage à

Charmant qu'à un bandit, même adouci par l'amour. Les autres

productions du Corsaire adaptées de Petipa (on trouve des bandes

récentes du Bolchoï et du Capitole de Toulouse, notamment) le vêtent de

façon beaucoup moins équivoque, du

gentleman des mers au pirate à bandeau.

Par ailleurs, même si la tradition remonte en amont de la chorégraphie

de Holmes, je me demande quand sont apparus ces

bikinis omniprésents

sur scène… je doute fort qu'il ait été licite, en 1856, d'exhiber aussi

ouvertement tout le ventre des danseuses (et davantage pour les plus

charnues) – là, il y a plutôt un petit côté Leïa-à-tutu, si je puis me

permettre. Pour moi, ce serait forcément une licence du XXe siècle,

mais le ballet servant ouvertement, au siècle précédent, aux vieux

messieurs opulents qui souhaitent entretenir de près la jeunesse (ainsi

qu'en attestent tout à la fois le cahier des charges musical et

l'architecture des théâtres, à commencer par Garnier), je fais

peut-être erreur.

Toute remarque érudite, toute piste de lecture appréciées (ici comme

pour le reste de la notule).

Les

décors sont aussi dûs à

Bob Ringwood ; comme il se doit, ils

se distinguent par un sens du kitsch assez évolué, dignes du meilleur

Ketèlbey, en particulier à l'acte II, qui cumule

la grotte, le trésor rutilant, l'ouverture sur la mer déserte et le

clair de lune parfait (sans parler des danses de pirates qui s'y

tiennent) ! Mais dans le contexte de cette musique naïve et de ce

type de ballet traditionnel, c'est aussi ce qu'on attend, et assez

jouissif en fin de compte, y compris en le percevant au second degré,

au filtre de tous les films de flibusterie diffusés depuis la mort

d'Adam et Petipa…

2.2.

Rémanence de la forme

Une des grandes vertus de cette œuvre est d'échapper à la dimension

uniquement décorative de bien d'autres ballets romantiques (supposément

des ballets-pantomimes, mais ne consistant quasiment qu'en une suite de

réjouissances sans lien avec l'action) : à défaut de psychologie

(vraiment pas le propos, clairement), il y a beaucoup d'action à

inclure, et donc

beaucoup de pas

d'action, de grands ensembles, des finals développés. On ne peut

pas se contenter de fêtes et de variations, même si on en a bon compte,

en particulier dans le rêve d'opium du Pacha (ajoutée en 1867

avec la musique de Delibes). Par ailleurs le sujet, jusque dans les

scènes de réjouissances, se prête à une veine plus exotique et plus

héroïque, un peu moins limitée de l'extatique pur.

Néanmoins, le tout reste uniquement conçu pour faire briller une

compagnie, et les liens de nécessité paraissent très ténus entre les

différents numéros. J'ai

l'impression,

en réalité, que le ballet (contrairement à l'opéra)

n'a jamais cherché, à partir de la

fin du XIXe siècle et jusqu'à nos jours,

à s'aprocher du réel. À l'Opéra, on

a représenté en abondance et avec succès des ouvrages véristes

(La Bohème de Puccini ou

Leoncavallo,

I Pagliacci,

Cavalleria Rusticana…),

naturalistes (

L'Attaque du Moulin de

Bruneau,

La Lépreuse

de Lazzari), des schizophrènes (

Wozzeck

de

Gurlitt ou Berg), des prostituées (

Lulu,

Eugène le mystérieux),

des tueurs en série (

Lulu),

des bagnards (

Z mrtvého

domu,

Lady Macbeth de Mtsensk)

et, pire que tout, des musiciens de jazz (

Johnny spielt auf).

Je me doute bien que ça a été fait, mais

dans le grand répertoire du ballet (alors qu'il y a une place

majeure pour les musiques « négatives » et les personnages dépravés de

Janáček, Berg ou Chostakovitch dans les saisons d'opéra), on trouve

surtout des

aventures très formelles,

qui introduisent des

numéros très

segmentés et codifiés. Comme de l'opéra

seria ou du

belcanto romantique.

Et

quand les ballets sont du XXe siècle,

soit on prend des

standards de la

musique de concert (le Sacre du Printemps est maintenant devenu

assez familier, et les nouvelles chorégraphies ont rarement la crudité

de Nijinski), sont on utilise des

scies

du répertoire pré-1900 (du Bach, du Chopin…) ou de la

musiquette contemporaine (Glass

semble être un gros client des compagnies de ballet – et, certes, son

caractère motorique s'y prête, malgré l'absence patente de musique).

Très peu de sujets très sombres et de

musiques denses, en réalité. Le sommet étant atteint avec ces

chorégraphes vivants qui commandent des orchestrations de pièces pour

piano de Chopin ou Tchaïkovski, par les plus mauvais orchestrateurs

vivants – franchement, faire d'Onéguine une œuvre sérieuse en

s'appuyant sur les danses de salon de Tchaïkovski transcrites pour

orchestre à cordes, comme chez

Cranko, il faut avoir la foi.

Je parle là du répertoire des grandes maisons, qui utilisent des

orchestres complets et non de la musique enregistrée (ou de petits

groupes) : j'ai bien conscience que la danse est un univers riche qui a

exploré beaucoup de formes et de sujets potentiels. Mais là où les

institutions officielles promeuvent un opéra au besoin trashisant (avec

des commandes à Neuwirth et Jelinek, quelquefois simultanément !), je

ne vois rien de tel dans le domaine du ballet, sauf à aller sur de plus

petites scènes, plus spécialisées.

Je ne vois de toute façon dans les

périodes récentes, même en élargissant le spectre, pas beaucoup de

musiques audacieuses majeures écrites dès le départ pour le ballet,

passé le début du XXe siècle. (Mais

Piège

de lumière de Damase reste un bijou qu'on ferait bien

d'enregistrer, soit dit en passant.)

Et à dates égales, les sujets et les

traitements des ballets sont assez spectaculairement

aimables par rapport aux opéras

sanglants qu'on jouait simultanément dans les mêmes maisons…

Toute contradiction bienvenue.

2.3.

Tripatouillages en série de l'argument

Verdi avait suivi d'assez près les péripéties de

Byron (ce n'est pas une rumeur, je

l'ai vérifié avec mes petits yeux plissés

et mon air

d'adolescent inspiré), mais on voit bien la difficulté d'en

rendre les

états d'âme sous

forme de ballet (qui occupent le plus clair du poème, quasiment tout le

chant I, une majorité du chant III, et une raisonnable portion du chant

II où se situe toute l'action).

Néanmoins,

les retournements du chant

II, où Conrad se révèle dessous un déguisement pieux, rapide

vainqueur et soudain vaincu, et où les vers de Byron deviennent

trépidants, véritable explosion

de

cape et d'épée, sont tout à fait délaissés par l'argument du

ballet. Quand Conrad veut enlever quelqu'un, il l'enlève. Et c'est

tout.

De la même façon, malgré la fin

très abrupte de l'orage (dont j'aime beaucoup la gratuité, soudaine

intrusion de l'aléatoire du réel dans un conte tout à fait prévisible),

Saint-Georges et

Mazilier ont prévu une fin heureuse

où Medora et Conrad se retrouvent après le naufrage – tandis que leurs

amis et sauveurs ont péri noyés, mais on s'en moque, ils n'avaient pas

de psychologie exploitable de toute façon.

Le rôle de

Gulnara est réduit

à presque rien dramatiquement : elle danse beaucoup, mais n'a plus

aucun rôle dans l'action du ballet – chez Byron (et subséquemment

Verdi), elle est le pivot essentiel de l'intrigue (elle résiste aux

pirates tout en permettant à Conrad de s'échapper), tandis que

Medora reste tranquillement mourir à

la maison.

Dans les utilités,

Ali l'ami inaltérable (enfin, il

pourrit au fond de la mer à la fin) et

Birbanto

le Judas exécrable sont bien sûr des produits de l'imaginaire (très

limité) des librettistes de ballet.

Rien que les noms en

attestent spectaculairement.

Le marché aux esclaves initial, qui fait des deux héroïnes des paquets

de chair fraîche (et permet d'exhiber celle,

peut-être moins

fraîche, des autres esclaves), est à ce titre aussi éloigné que

possible de l'atmosphère introspective et bagarreuse qui entoure

l'épopée de Byron au héros maudit.

Plus fort encore,

Anna-Marie Holmes n'est

pas fidèle au livret originel (sans doute ne reprend-elle que des

modifications antérieures, je n'ai pas comparé toutes les versions

documentées en vidéo, chaque compagnie a son propre fond de sauce) :

Medora est censée être

la pupille de

Lankendem, le marchand d'esclaves, et cédée à l'insistance du

Pacha (alors qu'ici son aimable mécène semble ravi de la faire

danser à demi-nue sur la place du marché), et être

enlevée au II par les conspirateurs,

alors que Lankendem le fait tout seul chez Holmes, à leurs nez et

barbes (lui sauvant peut-être la vie) – pourtant Conrad et ses amis

apparaissent au III dans le palais avec les costumes des conspirateurs,

censés s'être lancés à la poursuite de Medora (avec leurs vêtements,

donc).

Tout le

double jeu de Birbanto, feignant

devant Ali de protéger Conrad alors qu'il projetait de le poignarder,

et finalement mis à jour par Medora qui l'avait blessé (à rebours de sa

personnalité, étant la jeune fille comme il faut, contrairement à

Gulnara, la femme du sérail capable de repousser les étrangers et de

fomenter la révolte contre les siens), est aussi un ajout plus récent.

Les

visions d'opium du Pacha, avec les danses florales (connues sous

le nom de

Pas des Fleurs) qui

n'ont rien à voir et qui occupent une bonne partie de l'acte III,

servaient à complaire à Adèle Grantzow qui reprenait le rôle de Médora

à l'occasion de l'Exposition Universelle de 1867, et ont été

conservées, avec la musique de

Delibes

écrite pour l'occasion, jusqu'aux versions les plus récentes.

L'ensemble du tableau est développé lors des reprises russes par Petipa

(sous le nom de

Jardin animé),

avec de nouvelles musiques (de moindre valeur, Delibes n'étant déjà pas

au faîte de sa gloire ici).

Cette liberté prise dans l'adaptation, et cet empilement de traditions

entrelacées, vers des œuvres très composites, est caractéristique du

ballet, et on ne peut s'empêcher de s'émerveiller de la distance qu'il

y a avec le traitement religieux de la musique au concert et même à

l'opéra…

Or, au ballet, la musique, tout

le monde s'en moque, et elle est traitée de la même façon que le reste,

j'y viens.

2.4.

La musique : Adam dépecé

Par rapport à ses meilleurs opéras (

Le Farfadet !) ou ballets (

Giselle, bien sûr), la partition du

Corsaire est très

inférieure, mais comme on ne croule

pas sous les ballets du premier romantisme avec musique originale, on

est très content de l'entendre. [Adam n'est de toute façon pas un

compositeur majeur de cette génération, très loin, sans même mentionner

Meyerbeer ou Berlioz, de la maîtrise et de l'inventivité d'Hérold, ou

même des ponctuels coups de génie d'Auber.]

Pourtant, l'état de la partition fait dresser les cheveux sur la tête :

que reste-t-il de l'œuvre originale ?

Dès 1858, l'œuvre

voyage en Russie

(avec Petipa comme danseur, qui reprend ensuite le ballet comme

chorégraphe),

et s'y installe

durablement, avec de régulières reprises et nouvelles

productions, y compris au fil de l'ère soviétique. C'est par là,

semble-t-il, qu'elle revient en Europe Occidentale (sortie du

répertoire en France à l'issue des représentations de 1867), le

phénomène culminant avec la prestigieuse production en tournées

multiples de l'English National Ballet en ce moment à Paris.

Au fil de ses voyages dans divers pays,

les chorégraphes ayant pour tradition de reprendre à leur façon le

travail des autres (et en particulier de Petipa…)

, c'est-à-dire

de n'inventer quoi que ce soit ni de respecter rien, les

nouveaux pas et les nouvelles musiques s'amoncellent. La version de

Holmes est ainsi une adaptation de

la reprise de

Segueïev/

Sergeyev faite (d'après

Petipa…) pour le Kirov en 1973.

De fait,

les principales modifications

du

Corsaire proviennent des productions russes.

Sur le programme, on peut donc désormais lire :

musique d'Adolphe

Adam, Cesare Pugni, Léo Delibes, Riccardo Drigo, Prince Pyotr van

Oldenburg, Ludwig Minkus, Yuly Gerber, Baron Boris Fitinhof-Schnell,

Albert Zabel et J. Zibin. Ce pourrait être drôle s'il n'y avait

à la fois le nom de Minkus, d'autres noms encore plus négligés (et pour

certains négligeables) de l'Histoire de la musique, et le signal

implicite que la

tradition de l'ajout,

poussée à un tel degré, signifie aussi

retrancher.

Pugni,

Minkus et

Drigo appartiennent à trois

générations successives de maîtres de ballet à Saint-Pétersbourg,

séparés par respectivement 25 et 19 ans. Contrairement à ce qu'on

pourrait craindre au demeurant, considérant la qualité de la partition

d'origine (si, si, la

fanfare aux

sabres, au I, est bien d'

Adam,

si j'en crois l'enregistrement de Bonynge), ce n'est pas forcément un

méfait musical.

Les ajouts russes

remplacent une partie du pittoresque par du sentiment, avec de

grands

pas de deux

qui sont parmi les moments les plus inspirés musicalement : l'un d'eux

(le premier de l'acte II, à mon avis) est dû à

Pugni (comme la

tempête finale, bien plus concise et

frappante que celle d'Adam), et l'autre (probablement le second, avec

son simili-Tchaïkovski, cordes lyriques et ses cors en syncope avec

frottements de secondes) correspondrait davantage à la

génération de Drigo, qui a aussi

marqué significativement la partition.

J'ai fouillé quelques heures dans

les ouvrages spécialisés et les articles d'érudition pour pouvoir

retirer ces quelques réponses (la meilleure source, et la moins

chronophage, émanant des

musiciens de fosse), ce qui est symtomatique et

très déconcertant, pour le mélomane.

Dans le même temps, dans l'univers de la

musique classique, et même à l'opéra

où la liberté scénique est devenue très grande, on ne tolère

pas la moindre liberté (même un

rubato excessif peut être

reproché), et si l'on peut accepter les coupures, tout ajout, même bon,

causerait un scandale considérable.

L'authenticité,

mirage mainte fois mentionné dans ces pages, est même un argument de

vente majeur pour les éditeurs, qui proposent de revenir au souhait

premier du compositeur, même inférieur, même inachevé, même désavoué

par lui-même. Un professionnel ne saurait exercer autrement qu'Urtext

sous le bras.

Aussi, constater cette

désinvolture

extrême envers la musique peut paraître un peu urticant au profane. Non

seulement parce qu'on

mélange les

époques, et pour des raisons purement balletistiques, sans

rapport avec la qualité musicale (et cela s'entend !) ; non seulement

parce qu'on

juxtapose des pièces

qui n'ont plus de rapport entre elles, n'ayant même pas été ajoutées

dans les mêmes versions du ballet aux mêmes époques et aux mêmes lieux…

mais pire que tout, il est excessivement difficile de retrouver la

paternité des morceaux. Sauf à

posséder le bon ouvrage, aucun document aisément accessible (même sur

les sites de danse en ligne, même dans les ouvrages généralistes sur la

danse) ne fournit le détail. Pour les ballets plus récents, on trouve (

Onéguine de

Cranko-Stolze ne m'avait pas posé de problème

insurmontable), et pour les grands standards, on finit par trouver

(beaucoup de strates dans la

Fille

mal gardée d'

Ashton-Lanchbery, mais il existe suffisamment de

documents pour recouper l'essentiel) ; mais quand la tradition s'en

mêle depuis trop longtemps, sauf à tomber sur la perle rare qui a déjà

fait le travail, c'est assez difficile – et manifestement personne n'en

a rien à faire. Les mélomanes méprisent la superficialité du ballet,

les balletomanes ne remarquent même pas qu'il y a de la musique. Avec

ça, allez vous informer !

J'ai vu, en faisant mes petites

recherches pour cette notule, qu'il existait des articles scientifiques

qui débattaient de l'état possible des premières versions de la

partition de

Giselle !

Alors, allez remonter le fil du temps pour des pièces moins courues (et

musicalement moins stimulantes)…

On en est en réalité

exactement à

front renversé de la logique musicale actuelle, où la

musicologie est l'horizon indépassable, et où l'on a toujours besoin

d'habiller tout de justification historique – même quand c'est pour

faire n'importe quoi. Si l'on veut faire de l'improvisation libre ou

introduction des instruments modernes ou exotiques, on ira au besoin

faire un peu de psychologie sur le caractère ouvert des musiques et des

musiciens, comme Bach qui aurait bien sûr repoussé comme pour son orgue

les limites de la guitare électrique façon Meshuggah, ce qui rend

légitime une petite basse amplifiée dans le continuo. Mais la plupart

du temps, on s'interdit plutôt qu'on ne s'autorise, avec ce

raisonnement ; pas question de changer une note.

Le ballet semble être resté sur

l'ancienne école, celle qui prévalait à l'opéra avant la (salutaire,

cela dit) révolution baroqueuse :

l'empilement

des traditions ininterrompues. Le public vient voir ce qu'il a

déjà vu, vient assister à la reproduction d'un patrimoine où se mêle,

espère-t-on, le meilleur de toutes les époques, et où chacun apporte sa

pierre individuellement, sans trop s'occuper de l'origine de l'œuvre

qu'il colporte.

J'essaie de ne pas juger (car je trouve un peu triste cette culture de

l'interdit dans la musique classique), mais il m'est quand même

difficile de ne pas trouver l'attitude du ballet vis-à-vis de la

musique irrespectueuse et assez poussiéreuse, je dois le confesser.

Pour les musiciens aussi, ça semble le cas : même avec des bijoux

absolus du patrimoine musical comme

La

Belle au bois dormant de Tchaïkovski, je n'ai jamais entendu

l'Orchestre de l'Opéra de Paris s'ennuyer aussi ostensiblement… Comme

un réflexe, ne pas s'engager trop dans un domaine où on ne leur laisse

qu'une place résiduelle.

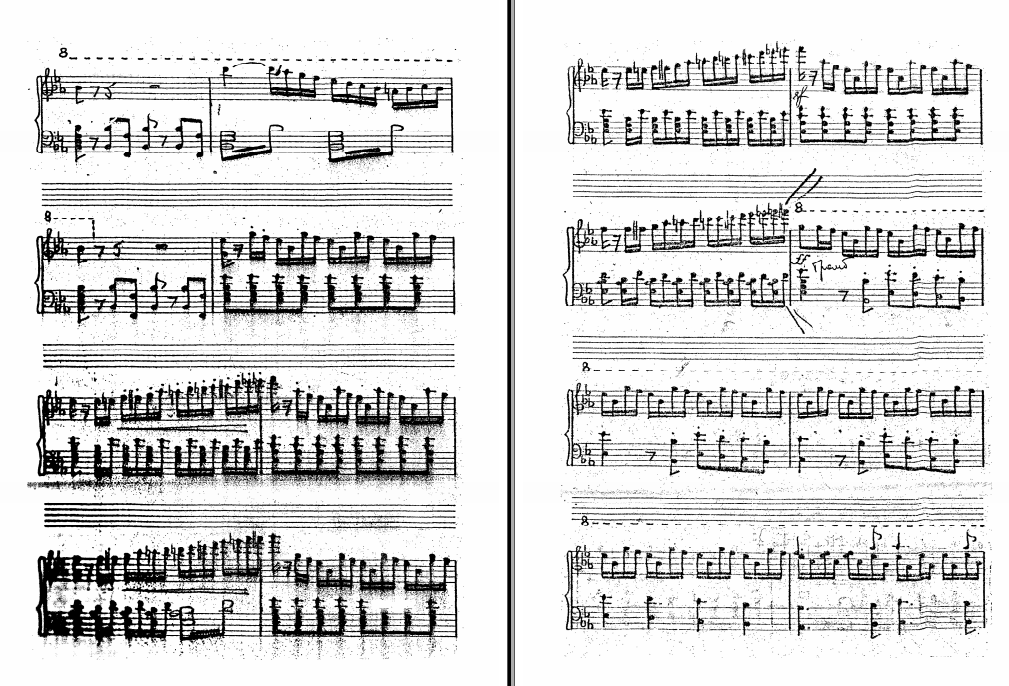

La partition en réduction piano de la tempêtes aux audaces

harmoniques (peu) fulgurantes (aplat

de I à la truelle, ça s'appelle).

La partition en réduction piano de la tempêtes aux audaces

harmoniques (peu) fulgurantes (aplat

de I à la truelle, ça s'appelle).

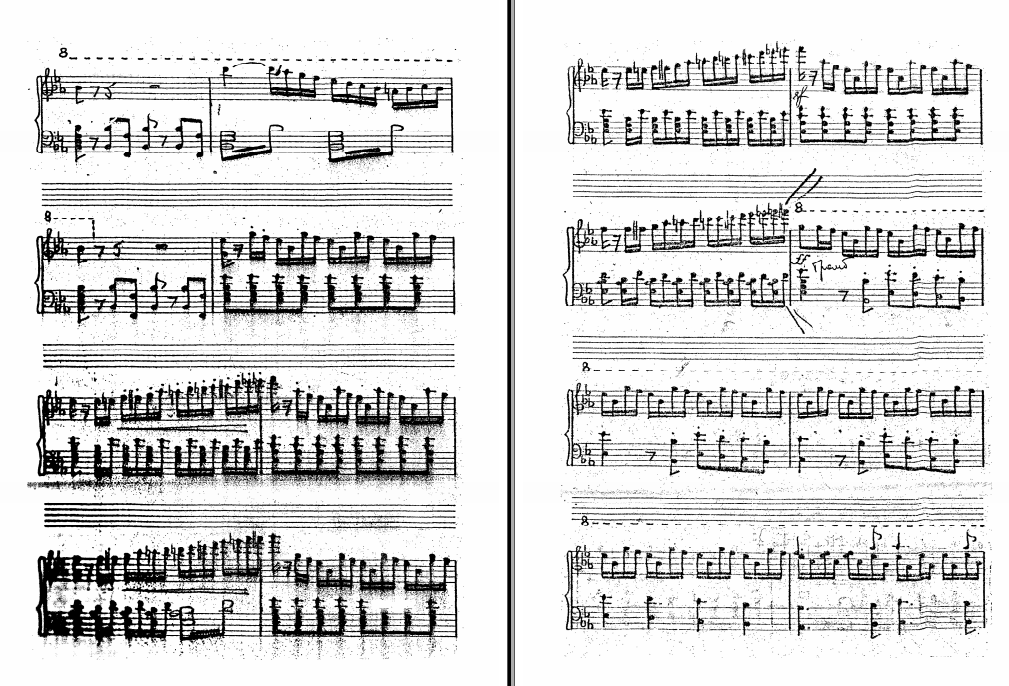

Manuscrit russe des années 70, lors de l'avènement de la chorégraphie

de Sergueïev, servant de base à d'autres versions ultérieures, dont

Holmes.

3.

Écouter la musique au ballet

À ce titre, l'

Orchestre Colonne

ne s'en sort pas mal : assez peu engagé à l'acte I (il est vrai

constitué d'une redoutable suite de fanfares particulièrement

indigentes), il semble qu'il s'implique davantage dans les actes II et

III, où les pas d'action sont plus nombreux et la musique moins

décorative. Le timbre général reste un peu fruste, mais point de

mollesse (même si, visuellement, on peut repérer un engagement très

inégal d'un musicien à l'autre). Comme toujours, leurs qualités

compensent nettement leur moindre maîtrise technique par rapport à la

prestigieuse concurrence parisienne.

À ce jour, à Paris, c'est l'Orchestre des Lauréats du Conservatoire

(dans

Sauguet et

Damase !) qui m'a fait la meilleure impression en

fosse, aussi bien en moyens techniques qu'en investissement (sans

bondir sur leurs chaises non plus).

À Londres, l'English National Ballet est accompagné par l'English

National Ballet Philharmonic, orchestre

ad hoc qui n'a pas fait le

déplacement. J'en ai un souvenir assez positif si c'est bien lui qui

officie dans le DVD, avec un beau son et une énergie très honorable.

J'ai été surpris, lors de la représentation, par

le peu d'applaudissements du public sur la

musique : en général, on applaudit les entrées (était-ce le côté

peu clair de la première apparition de Rojo ?), et on n'attend pas la

fin de la musique. Or, excepté la fin bien sûr, tout à fait couverte

sur ses dernières secondes (je suis résigné pour le ballet, voire pour

l'opéra italien, donc ça m'indispose finalement moins que dans les

opéras germaniques ou au concert – fait partie du jeu, disons), les

spectateurs attendent la fin des numéros pour réagir. Peut-être est-ce

aussi leur écriture facétieuse (souvent un silence avant le dernier

accord) qui retient les connaisseurs. [Car je suppose que, pour une

œuvre qui n'est pas dans le top 20 des titres, pas d'un chorégraphe

célèbre, avec une compagnie qui n'a pas un nom qui claque immédiatement

pour le grand public, malgré son prestige chez les initiés – un peu

comme si on parlait de la Staatskapelle de Dresde à l'homme de la rue…

Berlin ou Vienne, soit, mais Dresde, est-ce que ça exalterait le

candide ? –, une bonne part du remplissage tenait aux vrais amateurs de

danse, désireux de voir autre chose que le ballet local, malgré son

excellence.]

En tout cas, même si pressens

vaguement qu'il s'agissait plutôt d'une coïncidence liée à l'œuvre,

agréable surprise de ce côté, ça ne hurlait pas

TamarAAAAA dans tous coins, même

si je ne m'en serais pas vraiment offusqué.

Outre le double disque

Bonynge /

English Chamber Orchestra, qui présente le ballet d'origine et

les ajouts de Delibes pour Mlle Grantzow, vous avez peut-être plutôt

intérêt, pour une adaptation plus proche de la lettre (à défaut d'en

retranscrire l'atmosphère), à vous tourner vers l'opéra de Verdi, l'un

de ses meilleurs titres de jeunesse, d'une veine mélodique discrète,

mais davantage

sans façon que

belcantiste. On y entend, dans le trio avec chœur final, des esquisses

de

Rigoletto (le quatuor et

les finals). Je recommande en particulier la gravure exaltante faite

lors du

festival de Parme dans

l'intégrale C Major (

Montanaro,

avec Lungu, Dalla Benetta, Ribeiro, voix et postures extraordinaires).

Malgré toutes ces considérations, une très belle soirée, il y a de quoi

remplir des cars de futurs initiés, si l'on est un peu sensible à

l'expression simple et généreuse de ce type de spectacle. Mais ma

satisfaction me fournissait un sujet de notule moins stimulant que

toutes ces interrogations.

Donc beaucoup de questions comme vous le voyez, auxquelles j'ai essayé

d'apporter autant que possible mes propres réponses en fouinant un peu,

mais tout prolongement et tout éclairage (en particulier concernant

l'attribution et l'intérêt de la musique) seraient hautement appréciés.