Alceste de LULLY – nouveau disque Aparté & concert versaillais (Rousset)

Par DavidLeMarrec, mardi 12 décembre 2017 à :: Baroque français et tragédie lyrique - Intendance :: #2983 :: rss

En attendant qu'une des notules prévues soit finie (opéras contemporains dans le monde ? opéras français ? la morbidezza ? les ténors verdiens à découvrir ? les orchestres néerlandais ?), un petit mot sur la remise au théâtre d'Alceste de LULLY, ce dimanche, simultanément avec la sortie du disque chez Aparté – si vous ne l'avez déjà lu ailleurs (d'où le style sensiblement différent de l'usage dans ces murs).

--

Dimanche donc, le tout-LULLY était à Versailles pour Alceſte.

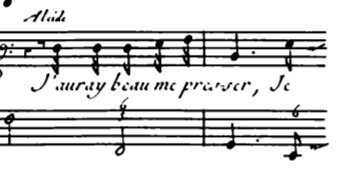

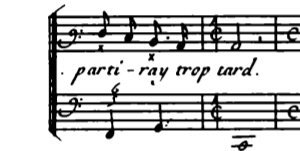

Quand il s'agit de profiter des merveilles du lieu, j'aurai beau me presser, je partirai trop tard.

Ce début d'Alceste, ce récitatif d'Alcide, est une des choses que j'aime le plus dans toute la musique.

Alceste est encore très italienne, moins « symphonique » que les dernières, avec ses chœurs nombreux, ses sous-intrigues comiques (en contrepoint de la leçon principale) ; ses récitatifs secs débordent élans ineffables.

C'est la deuxième tragédie de LULLY. Elle est répétée, à l'automne 1673, dans les appartements de Mme de Montespan à Versailles mais créée au théâtre du Palais-Royal, où le roi se rend après la création.

La cabale qui la frappe vise bien sûr l'italianité dégénérée de la musique ( http://operacritiques.free.fr/css/index.php?2011/05/24/1726-paradoxes-italiens-l-italianisme-dans-la-france-baroque ), mais est aussi le fait de scribouillards comme Boileau (bien moins bon colibrettiste pour Phaëton) ou Racine (qui a écrit tous les mauvais Molière).

Succès néanmoins.

Dans cette usine déclamatoire à mélodies, les batailles spectaculaires préfigurent Thésée ( http://operacritiques.free.fr/css/index.php?2009/05/27/1261-hors-scene-sonore-combattants-thesee-jean-philippe-quinault-jean-baptiste-lully-don-carlos-giuseppe-verdi-camille-du-locle-joseph-mery-nessun-dorma … ), les chœurs a cappella Atys.

La seule chose qui manque dans l'œuvre est une grande chaconne : trois mouvements de chaconne au fil des répliques (« Qu'il est doux d'accorder », « Peut-on chercher ce qu'on aime », « Qu'on ne porte plus d'autres fers »), mais aucune vaste à variations. C'est aussi le cas pour Atys avec « L'Amour fait trop verser de pleurs » et quelques autres esquisses de mouvements chaconnés, mais pour Cadmus, pourtant antérieur, où se trouve la fameuse Chaconne des Africains, assez différentes des tardives de Phaëton, Amadis, Roland ou Armide – et splendide.

L'ensemble n'a pas la vigueur du drame sayrique d'Euripide – où les plaintes d'Admète, voulant mourir après avoir supplié tout le monde de le faire à place, touchent plus au ridicule qu'au sublime, où les refus de son père Phérès sont plus savoureux, expliqués en de sauvages stichomythies… mais conserve cette élégance non dépourvue de légèreté.

L'enlèvement et sa bataille fatale, conçus par Quinault, nourrissent aussi bien l'intrigue secondaire (enlèvement de la suivante aux deux amants) que le futur patron de Castor & Pollux de Gentil-Bernard (pour Rameau).

Et si à la fin l'amour conjugal triomphe, les amoureux comiques, eux, maudissent le mariage ! Joli miroir qui trouble la leçon : nous ne sommes pas tous sommés d'être des As – Alcide, Admète, Alceste.

Car Quinault est grand, lui aussi.

La proximité permettait de faire un tour à l'exposition des Visiteurs versaillais, avec la maquette de l'Escalier des Ambassadeurs, de jolis Hubert Robert qu'on revoit avec plaisir, des objets offerts par les ambassadeur de Siam… Le tout dans un propos sur les types de festivités (époques de l'année, réjouissances…) et une scénographie atmosphérique.

L'acoustique toujours un peu difficile de l'Opéra Royal rendait l'exécution un brin froide (les Talens Lyriques semblaient aussi moins enfiévrés que pour Bellérophon ou Armide). Peut-être aussi, vu la quantité de récitatifs et la tendance de Rousset à les alanguir, un effet structurel.

Mais quel sens du style, quelle beauté des réalisations (les contrechants de Rousset au continuo sont d'une richesse et d'une inspiration que personne n'approche !), quelles galantes délicatesses du Chœur de chambre de Namur !

Le disque Aparté enregistré après Beaune conserve ces qualités, mais rend bien mieux justice aux détails et aux couleurs, il paraît bien plus ardent.

Et la glotte, me direz-vous ? Il y a deux façons de l'envisager : l'impression générale ou l'observation plus critique. Ma munificence ne connaissant point de bornes, je vous offre les deux.

C'est très bien chanté : Bazola, Gonzalez Toro, Wanroij, de Hys, Tauran n'ont plus à faire leurs preuves dans ce répertoire. Plus réservé sur l'engorgement de la nouvelle technique de Crossley-Mercer, jadis si net, désormais si cravaté. (Et Douglas Williams carrément pas beau.)

Globalement, on y prend beaucoup de plaisir. Mais à présent, si l'on considère que l'on a les meilleurs spécialistes : pourquoi est-ce aussi peu déclamé ? Même Wanroij semble chanter plus que dire ; le travail sur les quantités et consonances de la langue n'est plus fait.

La seule qui le fasse est Lucía Martin Cartón, dont le timbre reproduit exactement le fruité de la jeune Mellon (!) : elle sort du Jardin des Voix et elle, elle marque les appuis de la langue, avec un timbre clair mais des couleurs capiteuses. (Certes, on touche au miracle ici.)

Rousset lui a confié les plus belles parties : la Nymphe de la Seine qui ouvre le Prologue et la Femme Affligée qui annonce la mort d'Alceste, et d'autres personnages moins clairement nommés (Nymphe, Ombre) mais très bien servis musicalement

J'avais d'Oustrac dans l'oreille (Malgoire 2006), et c'est encore plus fort. Grosse révélation.

Cet abandon est assez alarmant, parce que la plupart des ensembles spécialistes ont surtout fait un travail instrumental et se sont contentés de récupérer les anciens formés par Christie (qui, lui-même, n'est plus aussi pointilleux là-dessus que naguère). Or, sa santé étant ce qu'elle est, et la quantité de nouveaux chanteurs formés moindre tandis que le nombre d'ensembles augmente au contraire, il va bien falloir que ce soin soit pris par d'autres. Honnêtement, avec ou sans ce travail, ça change tout.

Donc on peut se réjouir du très bon plateau (même si notre véhémente Bénédicte Tauran avait encore une fois trop peu à chanter), ou se sentir frustré d'un manque de travail prosodique, peu gênant parce que la plupart ont été formés, mais comme c'est toujours moins une priorité…

Les dernières productions dataient de 1987, 1992, 1996, 2000, 2006, tout ça par Malgoire ! Et si les concerts de 2006 étaient formidables, les deux disques précédemments réalisaient avaient vraiment un problème de style, le disque vient vraiment combler un gouffre – et tous les chefs baroques ayant réussi s'étant soit repliés sur leurs œuvres d'élection (Herreweghe, Christie), soit partis diriger du XIX siècle (Minkowski, Niquet), Haïm étant plutôt occupée par ses grands galas, Reyne et D. Cuiller en manque de financements… Rousset reste le seul à servir envers et contre tout le fonds LULLYste, en en enregistrant toutes les tragédies, malgré ses succès qui excèdent la période. [Merci.]

Bottin mondain : j'ai aperçu Sébastien Daucé et Kirill Petrenko dans le public. Mais il n'est pas exclu que je ne sois pas physionomiste.

Pour resituer Alceste, j'ai sous le coude une notule synoptique des opéras de LULLY, pour déterminer ce qu'il faut écouter, les caractéristiques de chacun… http://operacritiques.free.fr/css/index.php?2015/12/06/2740-que-faut-il-ecouter-des-operas-de-lully-integrale-exhaustive-tableaux

Commentaires

1. Le mercredi 13 décembre 2017 à , par Diablotin :: site

2. Le samedi 16 décembre 2017 à , par DavidLeMarrec

3. Le dimanche 17 décembre 2017 à , par Olivier

4. Le dimanche 17 décembre 2017 à , par DavidLeMarrec

Ajouter un commentaire