lundi 18 août 2025

Saisons 2025-2026 – questionnements économiques, éthiques et oniriques

Elles sont un peu plus solennelles que mon propos, mais elles traduisent tout de même le petit désespoir que vous verrez affleurer çà et là.

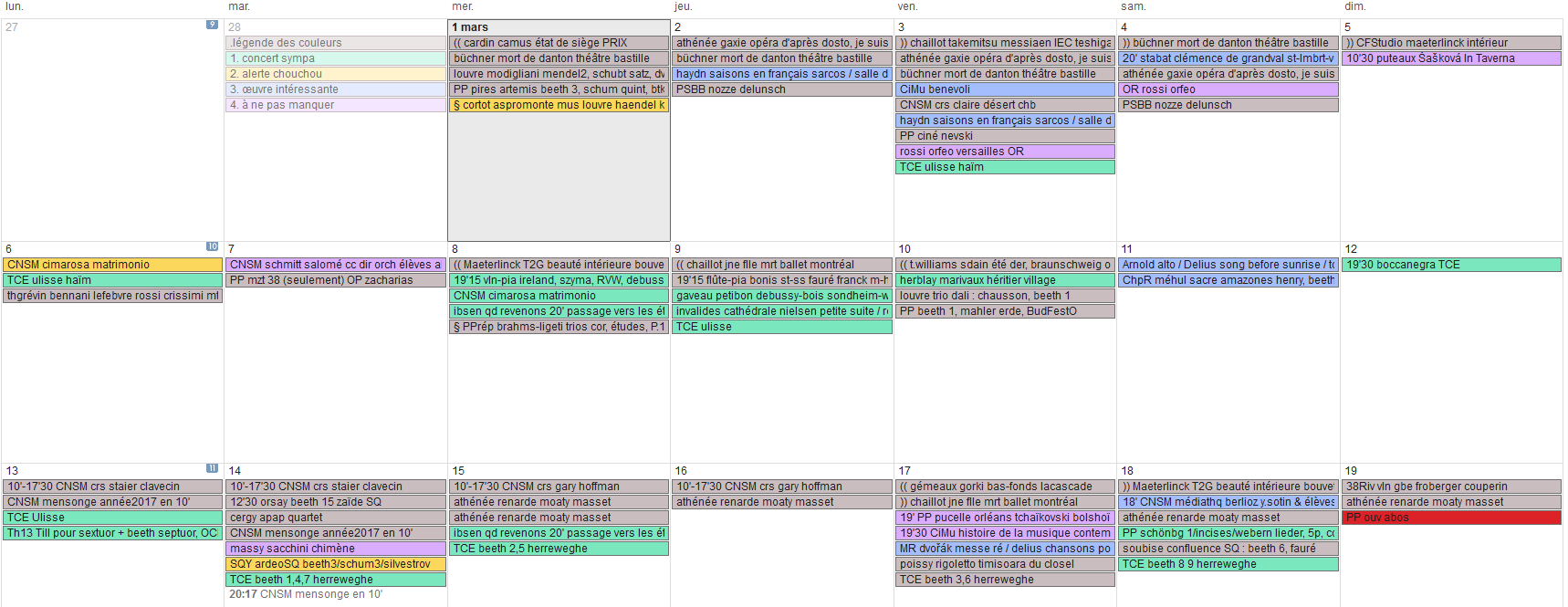

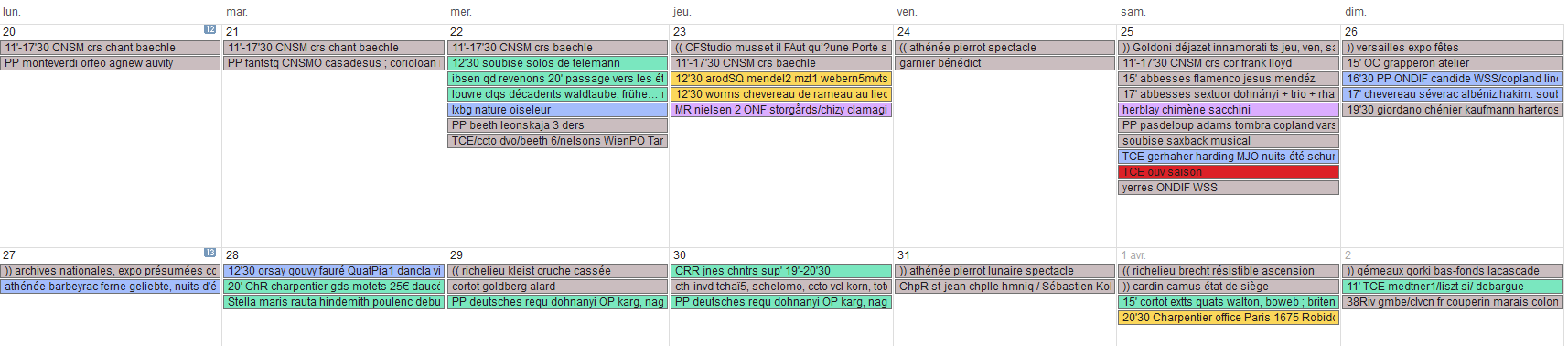

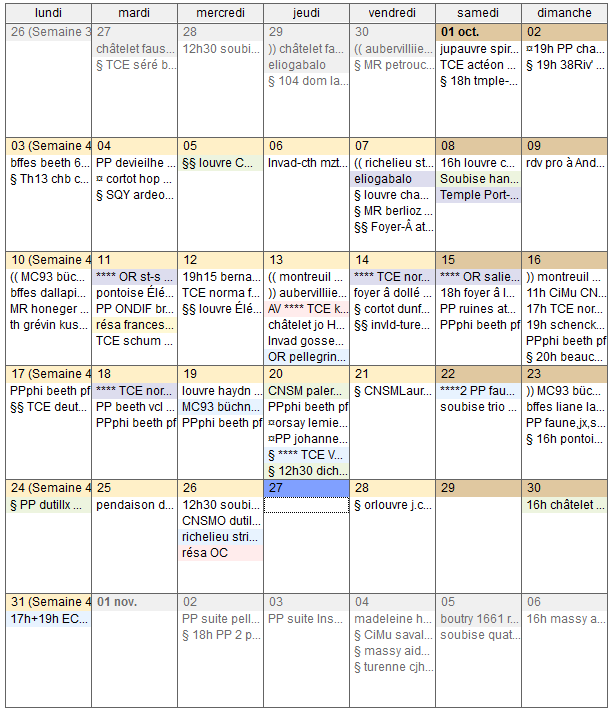

À présent que la programmation des principales salles franciliennes a paru, l'occasion de poser notre petite méditation annuelle sur l'aspect général de cette offre, et sur ce qu'elle implique plus généralement sur la vision du genre musique classique tout entier.

Pour mémoire, ont paru les saisons de l'Opéra de Paris, de la

Philharmonie, du Théâtre des Champs-Élysées, de Radio-France, de

l'Opéra-Comique, du Châtelet, de Philippe Maillard (incluant une part

non négligeable de la programmation de l'Oratoire du Louvre, de Cortot,

de Gaveau). Ne manquent plus guère que l'Athénée, les Bouffes du Nord

et les auditoriums des musées (Louvre, Orsay, Guimet...).

Hors Paris, la Seine Musicale, l'Opéra de Massy et le Théâtre d'Herblay ont publié ; l'Opéra Royal de Versailles a quant à lui diffusé sa pré-programmation. Reste essentiellement, pour les maisons susceptibles de programmer de l'opéra, Saint-Quentin-en-Yvelines, mais ce n'est plus guère le cas depuis pas mal d'années désormais. [Et en effet, à présent que la saison est disponible : à part la Troisième Symphonie d'Amy Beach par l'ONDIF, dans le théâtre partenaire de Plaisir, pas de musique « classique » en vue.]

Lorsqu'on a quinze années de vie en Francilie derrière soi, quelles

tendances observe-t-on cette saison ?

Pour autant, il n'est pas défendu de relever quelques impensés dans la saison globale de la capitale et de ses alentours.

2. Communiquez pour une relation heureuse

On le sait déjà, les salles ne communiquent pas entre elles. Et pis, pour certaines d'entre elles, ne prennent aucun compte de ce qui a déjà été programmé dans les autres maisons. On se retrouve ainsi avec un Werther de Massenet sur instruments d'époque à l'Opéra-Comique, moins d'un an après celui – sur instruments d'époque – du Théâtre des Champs-Élysées, avec un Roméo & Juliette de Gounod dans cette seconde maison, alors que depuis le covid l'Opéra-Comique, puis l'Opéra Bastille, en ont proposé des productions très bien accueillies… Autant, pour une série de Don Giovanni, on sait qu'on pourrait en donner à chaque saison dans des distributions d'anonymes et faire salle comble, autant pour ces titres, même célèbres et pas spécialement rares, je ne sais pas si le public ne finira pas par manquer.

Plus spectaculaire encore, le cas de Siegfried. Sur instruments d'époque à la Philharmonie il y a un mois, dans quelques jours à l'Opéra de Versailles dans le cadre du Ring de l'Opéra de la Sarre, à l'Opéra de Paris pour la suite du cycle de Bieito, et enfin au Théâtre des Champs-Élysées. 3 concerts et 1 série scénique en douze mois ! Certes, en l'occurrence, les 3 concerts tiennent à l'invitation d'orchestres étrangers qui déroulent leur propre cycle dans leur pays et ne nous attendront pas ; mais le résultat, à savoir proposer de façon aussi répétée une œuvre aussi dense (et qui mobilise moins les mélomanes que Tristan ou La Walkyrie), est révélateur de la pensée particulièrement peu variée des programmateurs.

Et que dire pour Le Paradis & la Péri de

Schumann ! Donné à quelques jours d'intervalle cette saison sur

instruments d'époque (le lundi Savall à la Philharmonie, le mercredi

Equilbey avec mise en scène à la Seine Musicale), et joué l'année

prochaine par Philippe Jordan et l'un des orchestres de Radio-France, à nouveau

à la Philharmonie.

En outre, ici, il s'agit de la même salle, une

reprise du même titre à la Philharmonie, alors même qu'on n'a, par

exemple, pas donné son unique opéra Genoveva à Paris depuis

une quinzaine d'années – je n'ose pas rêver de varier avec une œuvre de

même style puisée chez Ries (Die Räuberbraut

!), Loewe (Gutenberg avec ses imprimeurs sicaires et ses évêques zombis, Jan Hus et ses

irrésistibles rengaines chorales) ou Bruch (Die

Lorelei), pas même d'un opéra de Schubert –

c'est pourtant vendable, ça, un opéra de Schubert…

Clairement, les institutions pourraient, dans leur propre intérêt, faire l'effort d'échanger un peu ; ou au grand minimum de vérifier ce qui s'est joué à proximité dans la même ville…

Si jamais vous vous demandez la raison de ces choix : les salles invitent

d'abord des artistes, qui leur communiquent ce qu'ils joueront

à cette période, au lieu qu'elles soient à l'origine d'une commande

pour un programme – ce qui impliquerait de se « satisfaire » des

artistes qui accepteraient de travailler pour ce programme spécifique. (Star-)Système

que je considère parfaitement absurde, mais qui a l'avantage du confort

logistique... et donne une longueur d'avance sur le remplissage,

puisque les noms célèbres font déplacer plus amplement le public.

(J'avais amorcé, et pour ainsi dire achevé, une notule l'an passé, pour

faire miroiter de façon plus précise les enjeux et les conséquences de

ce phénomène, le pouvoir aux artistes qui, paradoxalement,

nuit à la cause de la musique ; il faudra songer à la finir… Il y aura

matière à bretter avec quelques camarades qui seront probablement un

peu fâchés de cette mise en cause.)

3. Le péril mortel du musée

Deuxièmement, la répétition. Je l'ai évoqué ci-dessus et j'en parle régulièrement. Bien sûr, il est important qu'il existe un fonds de répertoire.

| ¶ D'abord pour le public novice ou

occasionnel, qui veut pouvoir entendre les œuvres qu'il a aimées

et

préparées au disque. ¶ Pour la culture commune ensuite, de façon à ce qu'il soit possible de parler entre nous d'œuvres qui ne soient pas toutes différentes. ¶ Enfin pour les artistes, à commencer par (les moins dotés d'entre eux,) les chanteurs, qui peuvent ainsi se préparer à la carrière à travers les typologies vocales les plus courues, et même commencer à maîtriser les rôles les plus courants. Ce peut conduire à un degré de maîtrise souverain, en particulier chez les interprètes qui ont maturé certains rôles à la scène – prenez par exemple Leo Nucci, qui ne chantait qu'une poignée de rôles en fin de carrière, mais incarnés avec une intensité à peu près sans exemple ; ce serait évidemment plus difficile à réaliser pour des rôles qu'on ne joue que pour cinq dates dans sa vie, pas toujours dans des maisons où les services de répétition sont nombreux, potentiellement avec un chef pas efficace ou des partenaires dilettantes, etc. (Voyez par exemple ici les terreurs nocturnes du merveilleux Lucas Meachem travaillant une création de Filidei.) |

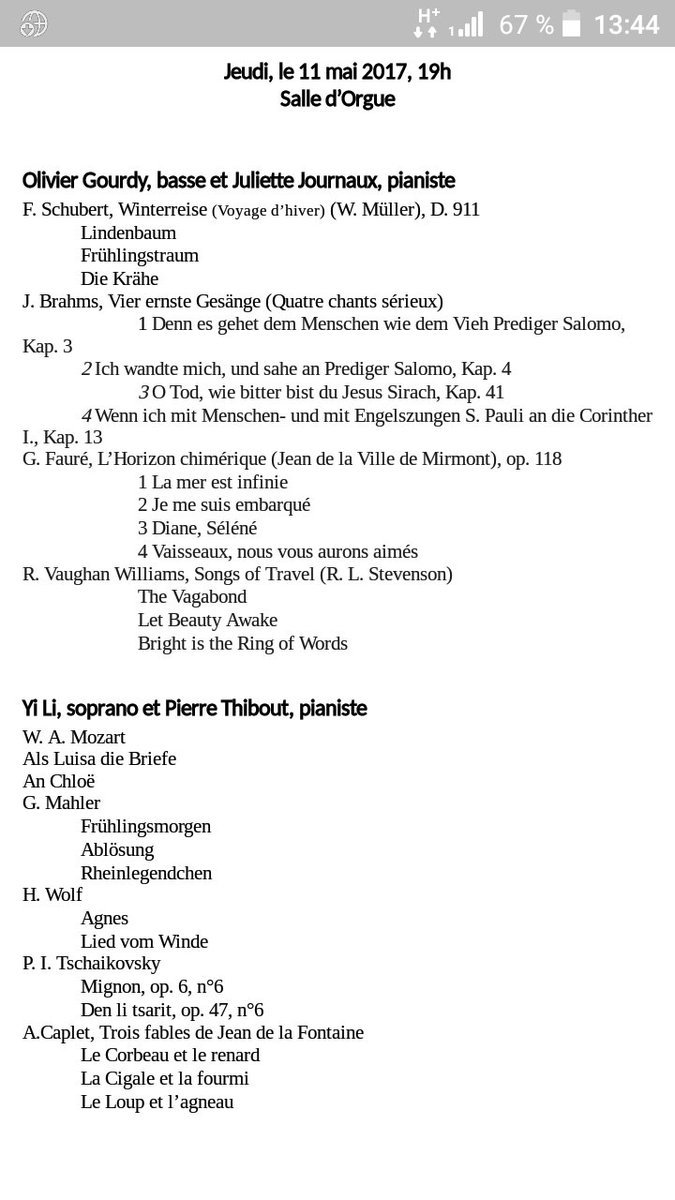

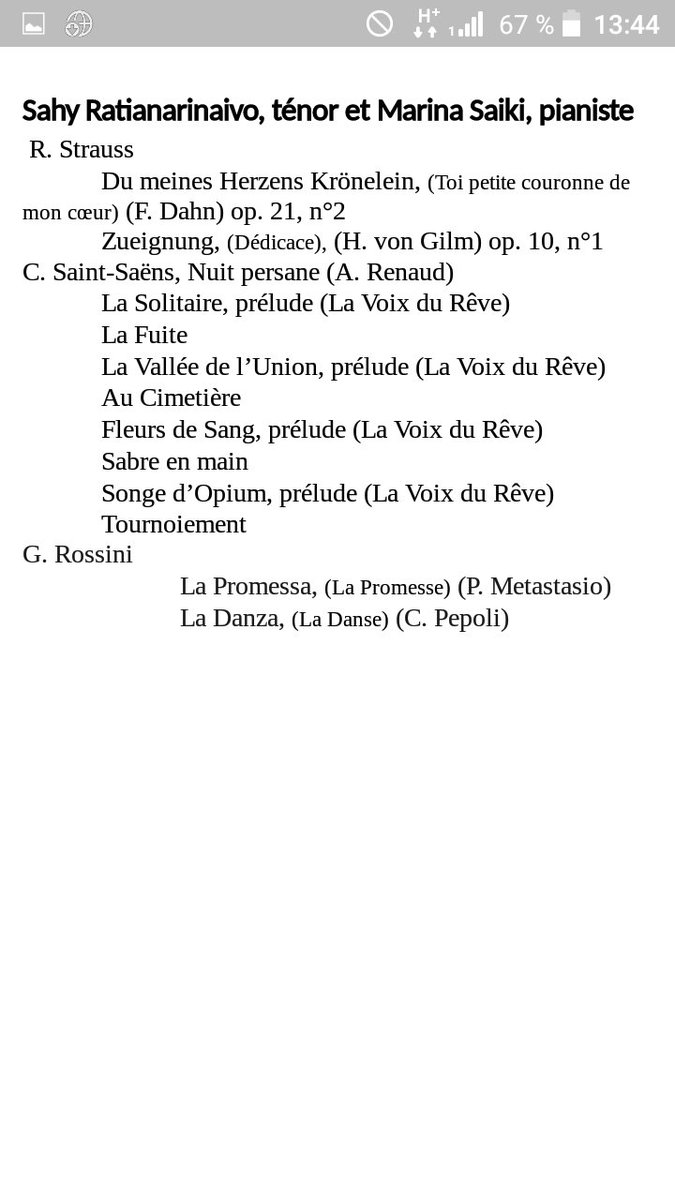

En revanche, pour les genres qui nécessitent des moyens importants,

comme l'opéra ou le symphonique, ou qui sont un peu plus exotiques en

France, comme le lied, ce sont des portions considérables non pas

seulement des compositions, mais des styles existants qui

demeurent inaccessibles.

Or, chaque auditeur a ses styles de prédilection. On peut être

particulièrement sensible à l'opéra russe et aux symphonies

néerlandaises, et ne pas être très touché par l'opéra italien et les

poèmes symphoniques français, par exemple. Ce n'est pas corrélé au

degré d'instruction et de pratique des salles ; c'est une offre

différente, peu connue du grand public puisqu'elle est très mal

diffusée, mais qui élargit le spectre des émotions accessibles. Ce

public, potentiellement peu touché par Bach ou Brahms, est laissé à la

porte, alors que d'autres genres plus accessibles sont totalement

réduits au silence.

Il est par ailleurs assez triste de de constater que le concert

classique est devenu un musée, et qu'il se limite à

la répétition d'œuvres de plus en plus distantes temporellement,

à l'exception de quelques créations qui soulèvent sensiblement moins

l'enthousiasme du public, et qu'on ne reprend de toute façon jamais.

(Vous pourrez me citer quelques exceptions qu'on a jouées deux ou trois

fois, mais enfin, si vous trouvez une œuvre postérieure à Saint-François

d'Assise qu'on ait joué deux fois dans la même ville dans deux

productions scéniques différentes, je vous tire mon chapeau ! J'en

oublie peut-être une, mais pas trois ou quatre !)

À quoi cela sert-il, franchement ? En quoi cela soutient-il la création

artistique ?

Je conviens cependant que ce point n°2 ne concerne qu'une frange du public qui, déjà, a un peu exploré pour ne pas exclusivement se jeter pour les tubes qu'il aime (quelques-uns qui ont forcément déjà suscité son intérêt, pour qu'il compulse en ce mois de mai la brochure de la Philharmonie) – et j'imagine bien que, sans effort de communication bien calibré par la salle, personne ne va se précipiter, surtout en musique instrumentale, sur une symphonie de Zweers ou de Wirén, juste par envie d'un pays particulier. (Enfin, je suppose, je n'en sais rien après tout, si on le marketait auprès des communautés et des centres culturels concernés, un peu comme les concerts de Seong-Jin Cho qui sont largement remplis par les Coréens parisiens ou de passage.) Bien sûr, si on faisait l'effort d'explorations thématiques – une partie de saison consacrée à telle nation, ou mieux, une série incluant une nation par concert ! –, il y aurait peut-être possibilité de ne pas laisser la salle vide, mais c'est un point sur lequel je reviendrai ensuite.

Je suis donc tout à fait conscient que, pour ne pas jouer devant des salles vides – ce qui peut mettre, à terme, la subvention en danger –, il faut attirer un seuil critique de public. Et, tous les programmateurs vous le diront, ce qui permet à coup sûr de remplir, ce sont les vedettes d'une part, les titres célèbres d'autre part. Ainsi beaucoup de salles ne se posent pas trop de questions et empilent les stars (quand elles le peuvent) – et en tout cas les tubes. L'enjeu est décisif (pas de sous, pas de joujoux), j'admets qu'il ne pose un problème significatif qu'aux spectateurs un peu réguliers, et comprends le réflexe de sécurité (et de facilité) des salles, à défaut de l'approuver pleinement.

Vous voyez bien que je suis raisonnable. En réalité, pour ma fantaisie personnelle, je sais où chercher, et j'ai déjà largement assez de soirées à occuper avec l'offre existante ; ma réticence est d'une autre nature.

4. L'enjeu moral de la dépense publique

Vous ne l'attendiez pas, celui-là.

En réalité, à mon sens, le problème principal, et dont j'ai peut-être trop peu parlé jusqu'ici, réside dans l'absence de propos de ces programmations.

Le concert ne peut pas vraiment s'équilibrer financièrement de lui-même – ou alors, il faudrait un seul interprète, avec un petit cachet, dans une grande jauge qui ne coûte pas trop cher à exploiter – en somme des situations très spécifiques, et fort rarement réunies. Un pianiste au SMIC horaire qui joue les Ballades de Chopin à guichet fermé dans une Philharmonie opérée par des ouvreurs bénévoles, ça doit pouvoir s'autofinancer – à peu près tout le reste des cas possibles, non. La billetterie n'est pas une ressource négligeable, mais y compris dans les cas les plus favorables, elle ne suffit pas à générer un bénéfice d'exploitation ; il faut un apport externe, et le merchandising étant resté particulièrement marginal dans le classique, il faut donc compter sur le mécénat et/ou la subvention.

Quel est le rapport entre ces deux prémisses ?

Cela signifie donc que des institutions largement

payées par l'assiette fiscale de l'ensemble des

citoyens et résidents se contentent de rejouer les mêmes

doudous pour bercer un infime fragment des CSP+ à la fin de

leur journée. Dans le cadre de ce type de financement collectif, ne

devrait-on pas viser une mission plus ambitieuse, davantage d'intérêt

public ? Je veux dire : je suis ravi de pouvoir entendre,

régulièrement, une Clemenza di Tito ou un Parsifal

pour égayer mes soirs de semaine, mais est-il vraiment moral de laisser

les livreurs de la métropole albigeoise ou les vignerons du Diois

subventionner mon loisir par leur impôt ?

[Je laisse de côté l'aspect géographique qui m'a toujours révolté — je

me rappelle de l'époque où, de Bordeaux, j'appelais l'Opéra de Paris

qui m'expliquait que les seules places abordables s'achetaient au

guichet, et que je devrais bien faire attention à retirer la

boue de mes souliers en entrant, les trottoirs ne sont sûrement pas

arrivés jusqu'en Guyenne… En cela, il serait sans doute plus

juste que ces subventions ne soient que locales.]

Je ne dis pas qu'il ne faille pas subventionner l'art vivant, et

certainement pas qu'il faille se résigner à ce que le classique ne

cherche pas à attirer de nouveaux auditeurs en renonçant à proposer un

prix d'entrée accessible – rien n'est pire que de voir les tarifs

inaccessibles aux bourses modestes, pour des spectacles en large partie

financés par les impôts de tous, comme c'est le cas à l'Opéra de Paris.

En revanche, il n'est peut-être pas nécessaire de financer la

répétition du même plaisir pour une poignée de l'élite

(culturelle et/ou financière, selon les salles et les programmes) qui

pourrait très bien se cultiver sans ce coup de pouce tarifaire.

Déjà, structurellement, le classique ne peut s'adresser à

tous : musique moins pulsée, qui réclame le silence (sinon on

n'entend pas les instruments non amplifiés, les contrechants, et ne

parlons pas des théorbes !) et une certaine initiation – honnêtement,

les fugues, les variations ou les mouvements à développement, si l'on

n'a pas une petit idée de ce dont il s'agit, il est peu probable qu'on

s'enthousiasme spontanément pour toute une gamme de musiques. Quand on

passe sa journée à bosser, on n'a pas le temps d'étudier le mode

d'emploi si l'on n'a pas déjà eu le privilège d'une formation

artistique dans ses jeunes années. Bien sûr, les contre-exemples

d'œuvres immédiatement accessibles et d'auditeurs spontanément

bouleversés par Gesualdo ou Schönberg existent, mais il ne s'agit

clairement pas d'une musique calibrée pour les masses – elle ne l'a

jamais été, d'ailleurs, puisqu'elle hérite en ligne directe de la musique

de cour…

Là encore, je ne dis pas qu'il faut en déduire que tout art qui ne

s'adresse pas à l'intégralité de la population ne doive pas être

soutenu. (Sans quoi on serait bien avancés…) Cependant,

cela devrait peut-être conduire les tutelles (si elles connaissaient un

peu le sujet et en avaient quelque chose à faire) à formuler

des exigences.

On pourrait simplement imaginer que l'offre musicale mette

en valeur le patrimoine (local si l'on est chauvin, sinon peu

importe, patrimoine de l'humanité en général), donne à

comprendre l'histoire du genre, permette de découvrir des

mondes, plutôt que de se cantonner à la redite infinie des mêmes œuvres

validées par la tradition des classes supérieures et/ou

intellectuelles.

5. État des lieux lyrique 2026

Où en sont nos principales salles franciliennes ?

a) Gâteau à la crème au beurre et porte de garageCôté Opéra de Paris, je n'en veux pas à Alexander Neef. Contrairement à Gérard Mortier ou Stéphane Lissner, qui embrouillaient les journalistes culturels généralistes de grandes déclarations (pas souvent vérifiées dans leur programmation réelle, en particulier chez le second) tout en continuant à faire vivre un opéra tout à fait traditionnel – à l'exception de l'esthétique scénique regietheater importée par Mortier, mais je ne suis pas complètement certain que Warlikowski et Marthaler aient tellement laissé de grandes productions impérissables, en fin de compte –, Neef, lui, a toujours été très clair sur la nécessité d'en rabattre sur l'artistique pour assurer un équilibre financier — une fois que l'infâme Lissner eut quitté le navire avant terme, en laissant les dettes des grèves et du covid ainsi que les arbitrages difficiles (il l'a lui-même dit dans un entretien imprimé !) à son successeur, non sans avoir saboté au passage l'Athénée. (Quelques éléments ici, ce n'est pas le lieu pour récapituler toutes les raisons pour lesquelles vous devez honnir Lissner. Je crois que la source était dans cet article du Monde, je n'ai pas le temps de vérifier présentement, mais je vois que c'est aussi résumé dans Les Échos en accès libre.)

On a donc nos séries doubles ou triples de Rigoletto ou Tosca,

mais contrairement à ceux qui prétendaient produire de l'exigence et de

l'avant-garde (et qui faisaient deux séries de Barbier de Séville

dans la même saison), Neef nous avait prévenus, et a

été très clair sur ses objectifs. Pas de folies.

Et, en cela, je le respecte.

Ensuite, pour le résultat artistique… Tous les

sous sont manifestement passés dans :

→ deux volets du Ring, ce qui est toujours présenté comme un

moment fort de l'histoire d'une maison ; mais enfin, on en a tout le

temps dans tous les théâtres, là aussi au bout d'un moment on finit par

simplement redonner leur fix aux wagnérojunkies,

→ les distributions de Tosca, particulièrement luxueuses

(beaucoup de stars associées, et plutôt bien choisies).

Pourquoi pas, mais qu'est-ce que cela changera à l'histoire de la

connaissance et au bien public ?

Or, cette maison est la seule à disposer des effectifs, des moyens techniques et financiers pour jouer toute une gamme d'œuvres – les opéras fin XIXe et XXe à grand effectif –, et son refus de s'y employer entraîne l'occultation de pans entiers du répertoire. Les rares tentatives récentes de sortir des architubes, hors quelques classiques rares à Paris et très bienvenus comme Peter Grimes (production unanimement saluée à juste titre), ont de plus mis à l'honneur des œuvres assez ennuyeuses, qui ont de quoi satisfaire la curiosité du mélomane chevronné, certes, mais n'attireront aucun spectateur généraliste (et encore moins novice !) à l'Opéra – je pense en particulier à Œdipe à Colone d'Enescu et à A Quiet Place de Bernstein. La première est une redite On aurait voulu tuer l'idée d'innover qu'on n'aurait pas mieux choisi.

Ce que l'Opéra de Paris ne jouera pas, parmi ce répertoire, ne sera assumé par aucune autre salle francilienne, et ne pourra l'être que très exceptionnellement par d'autres salles françaises. Le public se trouve donc totalement privé de styles entiers. Sans aller chercher très loin, le public français est en général très réceptif aux opéras russes, et hors Onéguine, Boris Godounov et quelquefois La Dame de Pique ou La Khovanchtchina, il n'est que très marginalement joué. À Paris, depuis que les troupes des théâtres russes ne sont plus les bienvenues à la Philharmonie, si l'Opéra n'en joue pas, on n'en verra pas. Du tout.

Le constat est d'autant plus rageant que les taux de

remplissage demeurent très bons à l'Opéra

de Paris quel que soit le programme – hors reprises de productions et,

dans certains cas, opéra contemporain. Ce n'est pas tout à fait autant

que pré-covid, mais le public est tout de même largement revenu.

Par ailleurs, l'exemple de l'Opéra-Comique a montré qu'il était

possible, en privilégiant une programmation cohérente, de fidéliser un

public : la salle est toujours pleine, quel que soit le programme,

parce que le public sait que ce sera bien joué (souvent sur instruments

anciens) et chanté, dans des mises en scène accessibles (parfois

transposées, mais toujours jolies à regarder et sans

symbolique qui réclame la connaissance de tout le corpus de lectures du

metteur en scène pour être interprétées), et que les styles proposés

par la maison sont très identifiables – opéra baroque français, opéra

comique, opéra français romantique, opéra contemporain, et spectacles

pot-pourris (intrigue recréée sur des musiques d'un même compositeur

tirées de sources diverses, comme ce fut déjà fait avec Purcell,

Rameau, Schubert). Le public sait ce qu'il va voir – et, il est vrai,

on est proche et on entend bien. Même pour des inédits, la salle est

remplie. Ce serait pareil à Garnier, on l'a vu pour Peter Grimes de

Britten ou Dante de Dusapin, par exemple. Et même à Bastille,

pour un peu qu'on communique de façon moins standardisée.

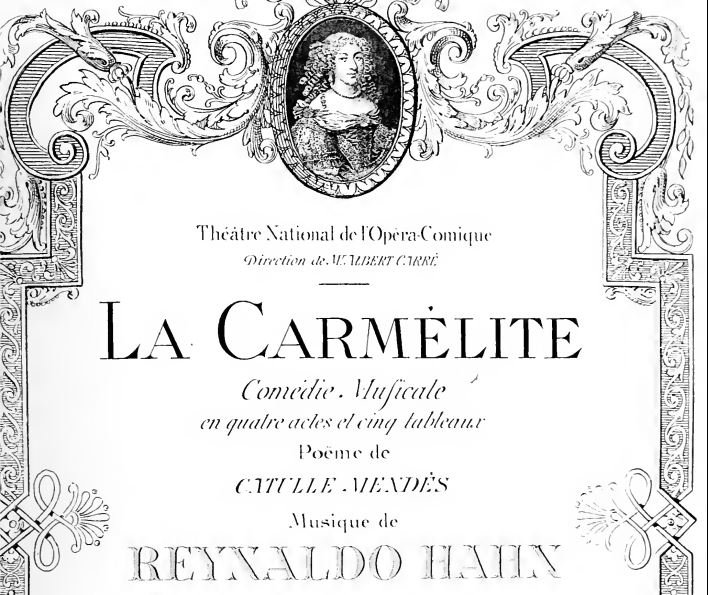

b) La Chute de Favart

Précisément, l'Opéra-Comique avait rouvert, sous le mandat Deschamps et la houlette de Maryvonne de Saint-Pulgent, avec une subvention doublée, sur la foi du projet de remettre à l'honneur le répertoire historique de la maison, qui n'était plus joué nulle part (si l'on excepte les atypiques Faust, Carmen et Pelléas). La promesse fut tenue – et culmina avec les remises au théâtre de Zampa d'Hérold et d'Ali-Baba de Lecocq –, mais les restrictions budgétaires (déjà pré-covid ) semblent avoir affecté grandement l'ambition de la maison, réduisant de plus en plus le périmètre des recréations patrimoniales, qui faisaient pourtant le plein et obtenaient un excellent accueil critique du public et de la profession. (Je crois avoir lu que ladite subvention a fini par représenter peu ou prou la moitié de ce qu'elle était au moment où… elle fut doublée.)

En 2024-2025, on n'avait déjà qu'un opéra comique, et c'était une

reprise (Le Domino noir d'Auber). En 2025-2026, c'est fini :

pas de baroque français, pas d'opéra comique.

Pour moitié des tubes de l'opéra romantique, déjà entendus

il y a peu dans les autres salles (Les Contes d'Hoffmann

d'Offenbach, Werther de Massenet), même si Lucie

de Lammermoor, l'adaptation française de Vaëz & Royer

(les librettistes de La Favorite !), a le mérite de chanter

la couleur de la langue et même d'ajouter quelques nouveaux aspects,

comme le méchant estafier Gilbert (Normanno), beaucoup plus développé

et charismatique que dans la version italienne.

Pour les trois autres titres, un tube du XVIIIe s. (Iphigénie

en Tauride de Gluck), un « opéra » par et pour les

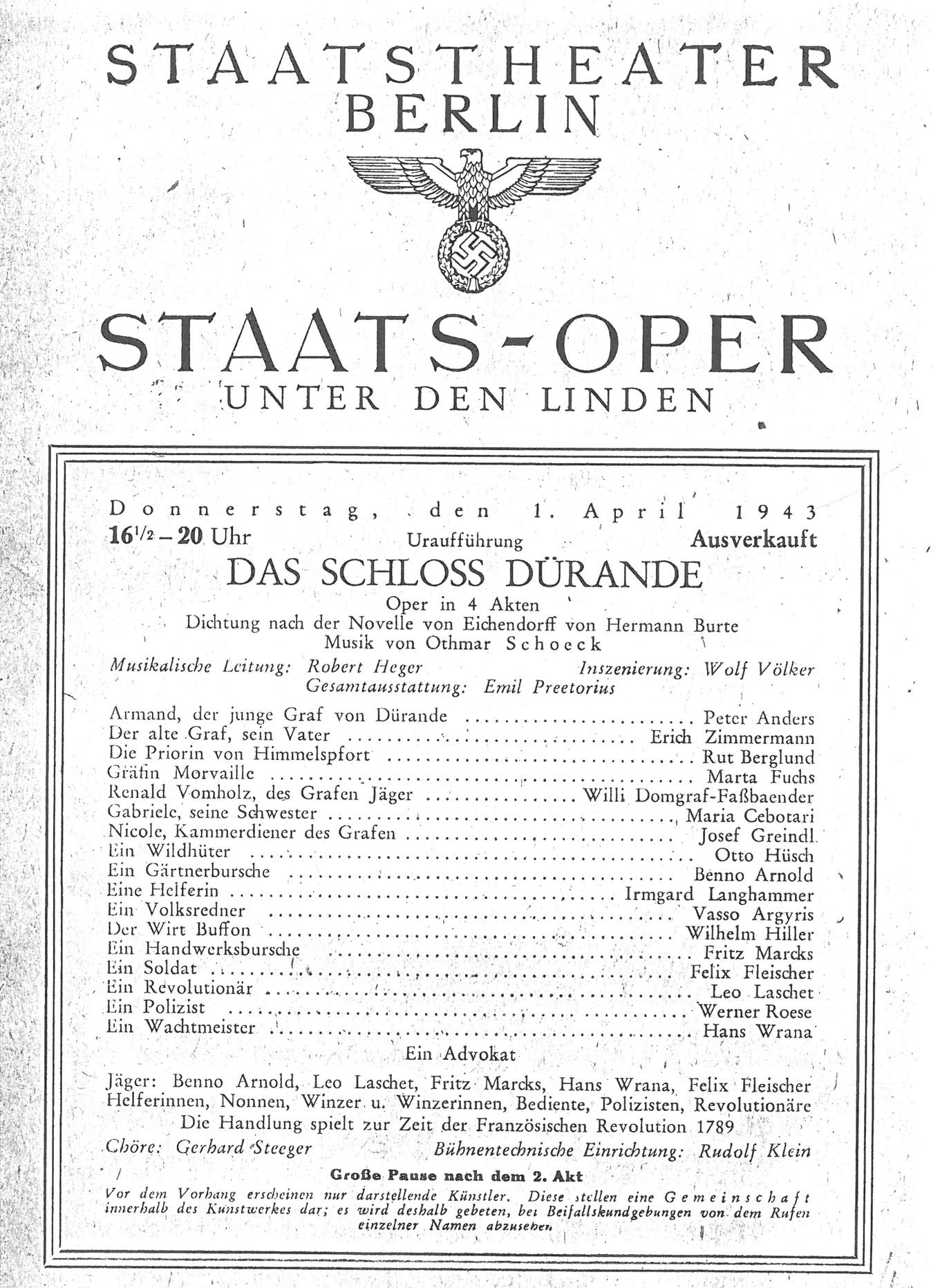

enfants, Brundibár de Krása, créé dans le

camp de Theresienstadt (je ne le trouve pas particulièrement

passionnant), et une création de Matthias Pintscher –

dont le four L'espace dernier (sorte de mash up Rimbaud)

avait marqué l'esprit des spectateurs lors de ses représentations à

l'Opéra de Paris –, en tout cas un langage purement atonal, timbral et

flottant, qui n'inspire pas trop confiance pour le cahier des charges

d'un opéra (pour ne rien arranger, je trouve ses compositions plutôt

formelles et ennuyeuses).

Ainsi donc, même ce qui est neuf ne me paraît pas propre à

enthousiasmer les foules, contrairement aux nombreuses créations

lyriques très bien adaptées aux contraintes du genre qui ont défilé sur

cette scène : le naturel de l'élocution et la beauté pure de la musique

pour Les Éclairs de Philippe Hersant, le drame brut pour L'Inondation

de Francesco Filidei (plein même à la reprise !), la finesse de la

prosodie dans une ambiance pelléassienne décadente pour Au Monde de

Philippe Boesmans, les saynètes de vie contemporaine pour Les

Sentinelles de Clara Olivares, la traumatisante expérience au

bout de l'enfer pour Breaking the Waves de Missy Mazzoli.

Le seul échec auquel j'aie assisté pour une création dans cette salle :

La Princesse légère de Violeta Cruz, pas du tout adapté pour

les enfants

Et puis il y a le cas particulier Robert le Cochon et les

kidnappeurs de Marc-Olivier Dupin (dans une salle comble même pour

la reprise), mais je ne suis pas sûr d'être prêt à en reparler.

| ¶ Robert le cochon et les

kidnappeurs de

Marc-Olivier Dupin à l'Opéra-Comique. Un véritable traumatisme. Il s'agissait de la reprise d'un spectacle destiné au jeune public, par l'adroit compositeur du Mystère de l'écureuil bleu, qui sait manier les références et écrire de la musique à la fois nourrissante et accessible. Mais cette fois… D'abord, peu d'action, beaucoup de numéros assez figés, aux paroles plutôt abstraites… j'ai pensé à l'opéra italien du XIXe siècle et à ses ensembles où chaque personnage évoque son émotion, son saisissement… pas forcément la temporalité adaptée pour les moins de dix ans. Ensuite, le propos éducatif était… déroutant. La méchante, c'est la propriétaire de la décharge qui veut simplement conserver un peu d'ordre alors que Mercibocou le loup et Nouille la Grenouille cassent et mettent tout en désordre. Robert le Cochon, en voulant parlementer pour sauver son ami le loup, prisonnier (personne ne l'a kidnappé, il a surtout été arrêté alors qu'il commettait un délit…), se fait éjecter. Mais il trouve la solution, la seule fructueuse, pour être entendu : il apporte une hache. Et là tout le monde s'enfuit et il peut délivrer son ami. (La violence ne résout rien, mais quand même, elle rend tout plus facile. Prenez-en de la graine les enfants.) Et surtout, des images traumatiques. Nouille la grenouille est éprise de Mercibocou le loup, mais elle est surtout passablement nymphomane. Elle s'éprend aussi du chasseur de loup embauché par la directrice de la décharge, lui fait une cour éhontée, s'empare d'une « machine d'amour » pour le forcer à l'aimer. Âmes sensibles comme je le suis, ne lisez pas ce qui va suivre. Nouille attrape alors le chasseur de loup, qui se débat, elle le tire par les pieds alors qu'il s'accroche désespérément au plancher en criant « je ne veux pas ! », et l'emporte dans la fusée où elle le viole – hors du regard du public, mais dans la fusée au milieu de la scène, tout de même –, et lui appliquant la « machine d'amour », le tue. Elle sort alors en pleurant et traîne le cadavre du chasseur sur toute la scène. Oui, parfaitement, dans un opéra pour enfant, l'un des principaux personnages présentés comme sympathiques viole un autre personnage, sur scène, avant le tuer et de se promener partout avec son cadavre ! Pour mettre à distance un peu cette scène, on nous apprend, une demi-heure plus tardi (sérieusement ? j'ai eu le temps de développer deux ou trois névroses dans l'intervalle…), qu'en réalité ce n'était pas un véritable homme mais une baudruche. Je ne sais pas si c'est vraiment mieux : on sous-entend ainsi que si vous voulez violer quelqu'un mais qu'il se révèle par accident n'être pas véritablement un humain, alors vous n'avez rien à vous reprocher. Quant au procédé même de catégoriser un personnage en non-humain pour mieux pouvoir le torturer, je ne suis pas trop sûr non plus de ce que j'en pense exactement… mais mon ressenti ne valait clairement pas assentiment ! J'ai vraiment peine à comprendre comment personne, dans le processus de création, librettiste, compositeur, metteur en scène, producteurs, interprètes, professionnels de la maison, public interne des filages, public de la première série en 2014, membres de la réunion de programmation artistique de 2022… n'a demandé à un moment « mais le viol sur scène suivi de meurtre et d'exhibition du cadavre avant de le décréter sous-homme, est-ce totalement la meilleure idée pour un opéra jeune public ? ». Dans un opéra décadent comique du milieu du XXe siècle, ça aurait pu être amusant, mais dans au premier degré dans un opéra pour enfants, j'en suis resté traumatisé – et je l'ai raconté par le menu à tous ceux qui ont eu l'imprudence de me demander ce que j'avais vu de marquant dernièrement. (Mon récit oral se trouve vers la fin de cette vidéo.) |

En somme, une saison qui fait très envie sur le plan des interprétations (instruments anciens en sus pour pas mal de productions, comme c'est la politique de la salle !), mais qui abandonne largement le créneau de la redécouverte du répertoire de la maison et de la création contemporaine accessible. Au moins renonce-t-on aux mash ups d'aspect bancal comme les pot-pourri Purcell, Rameau, Schubert qui ont occupé une large part de la programmation dès avant le covid. Mais je reste frustré, l'Opéra-Comique était l'une des rares salles à pouvoir jouer à guichet fermé des titres très rares (et très convaincants).

c) L'abandon de Louis Jouvet

Le constat est comparable à l'Athénée : Stéphane Lissner, sans obtenir l'Athénée pour lui-même, a réussi a en faire dégager le directeur Patrice Martinet, qui faisait des merveilles, notamment dans son flair pour proposer des l'opéra contemporain atypique mais fascinant — The Lighthouse de Peter Maxwell Davies, dans la mise en scène inoubliable d'Alain Patiès, ou The Importance of Being Earnest de Gerald Barry, incluant ces inénarrables solos de cassage d'assiettes, et bien sûr Les Bains macabres de Guillaume Connesson, le meilleur opéra contemporain que je connaisse.

Sous le chantage à la subvention du Ministère de la Culture de

Franck Riester, qui a clairement failli à l'honneur, Martinet avait dû

vendre le théâtre à Olivier Poubelle et Olivier

Mantei (directeur de l'Opéra-Comique et des Bouffes du Nord,

dont on connaissait déjà le départ pour la Philharmonie et la présente

& future faible disponibilité). Un moindre mal assurément, mais

malgré les promesses de ne rien changer à la ligne du théâtre, force

est de constater que le premier travail du nouveau propriétaire fut de

changer la tenue du personnel, le graphisme des programmes, calqué

d'ailleurs sur celui des Bouffes du Nord (pourquoi ces dépenses

inutiles ?) ; j'ai même eu l'impression, mais j'ai pu me tromper, que

les ouvreurs avaient changé.

Et côté programmation, le théâtre en langue étrangère et l'opéra

contemporain hardi ont disparu au profit de bricolages parfois

fascinants (Au Cœur de l'Océan de Blondy

& Lavandier, la chose la plus bizarre que j'aie jamais vue sur une

scène d'opéra) ou plus légers (Squeak Boum de

Filidei & Rebotier), mais on ne rencontre plus de propositions

aussi audacieuses, plutôt du divertissement multiforme.

Cela ne veut pas dire que la programmation en soit devenue médiocre – je prévois une notule pour parler de la remise au théâtre très réussie des Contes de Perrault de Félix Fourdrain, figure majeure de l'opéra français du début du XXe siècle, totalement oubliée. Mais, clairement, l'audace de la maison a changé de dimension, et paraît plus mesurée avec quelques saisons de recul.

[Entre temps, la saison a paru et s'avère plutôt engageant du côté de la création, avec deux opéras contemporains (dans le même mois) de compositeurs dont je n'ai pas encore eu le temps d'explorer la musique – Louati & Fiszbein ! On a aussi la reprise du Petit Faust d'Hervé dans la production Bru Zane qui avait circulé il y a quelques années, une nouvelle version de la chouette Cendrillon de salon de Viardot, la tournée de d'un opéra de Gasparini, L'Avare (qui passe notamment par Versailles), ainsi qu'une opérette culte pas encore remontée No, No, Nanette par les Frivos, donc il y aura bien davantage de nouveauté cette année ! J'espère que la déception des saisons post-Martinet se clôt par cette nouvelle dynamique.]

d) L'Enfer des Champs-Élysées

Les Champs-Élysées conservent leur cap : il y a certes eu un moment

de grâce pré-covid et post-covid avec beaucoup de titres français rares

(Psyché de Thomas, Hulda de Franck, Hérodiade

ou Grisélidis de Massenet…) et des partenariats

nombreux avec le CMBV et Bru Zane. Ce n'est plus guère le cas.

Les tragédies en musique ont par ailleurs totalement disparu de la

programmation – choix de la salle ou manque de finances pour la louer

de la part du CMBV, les œuvres ne seront plus données qu'à Versailles.

La maison prolonge son sillon : quelques titres célèbres en production scénique. Et en version de concert, beaucoup d'opera seria (où, pour le coup, les titres se renouvellent, même si surtout cantonnés au catalogue de Haendel), un peu de belcanto, une touche d'opéras romantiques français. Il s'agit d'un théâtre au modèle hybride : de droit privé, mais en réalité financé par la Caisse des Dépôts et Consignations, c'est-à-dire l'argent public. On peut donc faire mine de n'avoir rien vu et se dire qu'il tient son rôle de répéter des titres « glorieux » dans des réalisations musicales toujours de haut niveau, afin de divertir le public des beaux quartiers. Je ne sais pas trop ce que ça apporte à la société et au bien public, mais j'y vais toujours avec plaisir entendre de belles choses, en particulier en lyrique.

e) Versailles sort de la niche

Grâce à la dotation directe des Eaux Musicales obtenue par Laurent Brunner, odieux (1,2,3) directeur de Château de Versailles Spectacles, qui, factuellement, a propulsé la programmation marginale de l'Opéra Royal vers une toute autre dimension, on dispose de saisons complètes et ambitieuses dans les locaux du Château : Opéra Royal, Chapelle Royale, Salon d'Hercule, Salle des Croisades… Écrin pour les recherches du CMBV, mais aussi explorations plus personnelles comme l'idoine Ghosts of Versailles de Corigliano, et des productions malicieuses et très agréables à regarder de Marshall Pynkoski (Richard Cœur de Lion, La Caravane du Caire…).

La tendance est cependant, après des années de faste en recréations ambitieuses, de plus en plus tourné vers une programmation grand public – de pair avec la réduction de la voilure financière au Centre de Musique Baroque de Versailles, de ce que j'ai compris. Tarifs moins attractifs (à la réouverture de l'opéra après restauration, au début des années 2010, c'était 15€ pour un opéra en version de concert, et 30€ pour une version scénique, sachant qu'il n'y a pas vraiment de mauvaises places dans ce théâtre de cour…), titres plus grand public (Mozart, Wagner), programmation de plus en plus régulière d'œuvres romantiques (La Damnation de Faust, Les Troyens…), invitation d'artistes au répertoire non spécifique (Lang Lang), ballet pas du tout baroque (Preljocaj), etc.

Et cette saison-ci, la part aux explorations est devenue plus ténue

que jamais. Il en reste – comme le très attendu Médée

& Jason de Salomon, l'acte II avait été donné au CRR

il y a quelques années, et j'avais été saisi par la force du poème et

la beauté de la prosodie –, mais c'est désormais un appoint aux

productions de prestige plus généralistes ; il ne faut plus espérer de

concert tout-Huygens, par exemple.

On aura tout de même trois LULLY : les tubes Atys,

Armide, et le plus rare (et très attendu) Roland.

f) Autres salles

On n'est pas encore sûr que le Châtelet sorte de

son purgatoire et de sa ligne artistique illisible, avec force

spectacles (parfois intéressants) ajoutés en loucedé au fil de la

saison…

Gaveau fera sans doute des opéras de Verdi en version

de concert avec Plácido Manosbaladores Domingo, et on peut compter sur

le CRR de Paris pour jouer des tragédies en musique,

sur les Conservatoires d'arrondissement pour

remettre à l'honneur de l'opéra français de petit effectif (opéras

bouffes, opérettes, opéras sérieux courts).

Pour le reste, il faudra surveiller les compagnies comme Les Frivolités Parisiennes, Les Bavards, ou La Compagnie Mannéivore, qui proposent toute l'année des raretés du répertoire léger, ou plus ambitieuses, comme La Compagnie de L'Oiseleur (La Nativité d'Henri Maréchal est prévue en décembre !) ; toujours à prix doux, quand ce n'est pas gratuit comme avec Les Bavards ou au chapeau comme avec La Compagnie de L'Oiseleur !

L'Opéra de Massy, moins subventionné que les autres, subit des contraintes tarifaires et de remplissage évidemment plus importantes. Pour autant, il conserve chaque année une place à l'opéra contemporain, qu'il soit atonal ou tonal, hardi ou confortable – Gilbert Amy (compagnon boulézisant) il y a deux ans, Régis Campo (atonalité joueuse) cette année, ou encore le très consonant et assez génial Barbe-Noire d'Ambroise Divaret la saison prochaine ! Pour le reste, du très traditionnel.

Parmi les autres Saint-Quentin-en-Yvelines a renoncé et Herblay, mais j'ai l'impression que l'un a renoncé au lyrique depuis longtemps (depuis que l'Atelier Lyrique de l'Opéra s'est changé en Académie, qui joue désormais dans des lieux plus prestigieux), et que l'autre a abandonné, au cours des dernières saisons, ses velléités de me faire déplacer chaque année pour découvrir de rares inédits – j'y ai vu Vanessa de Barber, Zanetto de Mascagni, Abu Hassan de Weber…

Je ne puis les citer toutes, mais on obtient ainsi un panorama à peu près significatif de l'offre lyrique en Île-de-France.

6. État des lieux choral & instrumental 2026

Cette notule est déjà assez longue. Je peux simplement signaler

qu'il ne faut pas attendre d'explorations de raretés en masse à la Philharmonie

(sorti des programmes à l'amphi) et encore moins au Théâtre

des Champs-Élysées.

La Seine Musicale a

intelligemment confirmé son positionnement de « salle de proximité »,

plutôt orientée grand public, initiation, familles, avec tout de même

quelques orchestres invités (qui coûtent moins cher que ceux de la

Philharmonie ou du TCE, clairement). Radio-France

reste aussi peu

lisible dans ses choix, des tentatives audacieuses isolées (Weinberg

symphonique !) et une identité toujours aussi floue entre les deux

orchestres.

Le salut viendra donc (peut-être) des ensembles amateurs de

(très) haut

niveau de la capitale : Éric van Lauwe, Elektra,

Ondes Plurielles, voire Ut Cinquième ont

régulièrement des programmes originaux ! Il faudra vérifier leurs sites

ou suivre l'agenda de Carnets sur

sol, riche en pépites de ce genre, souvent annoncées assez

tard par les organisateurs !

De même pour les chœurs, Calligrammes en tête !

En formats baroques et chambristes, Philippe Maillard a largement supprimé les risques (et à peu près banni la musique française). Jeunes Talents continue d'inviter des jeunes du CNSM, essentiellement dans de grandes œuvres du répertoire – mais le lieu, l'ambiance et la qualité d'exécution méritent totalement le déplacement !

Les lundis, musique de chambre aux Bouffes du Nord, programmation confiée à La Belle Saison (qui a un beau carnet d'adresses). Et le mercredi, c'est à la Bibliothèque La Grange – Fleuret qu'on peut se rendre, pour des programmes parfois exploratoires en lien avec le fonds des collections !

Cortot a une rentrée vraiment stimulante, très loin de se limiter aux pianistes chopiniens, mais le contenu de la programmation est bien sûr totalement dépendant des locations de salle ; il n'y a pas de saison constituée avec une direction artistique – et ce n'est pas forcément plus mal, en réalité.

Les Conservatoires (CNSM, CRR de Paris et même arrondissements) pourvoiront aussi leur lot de raretés qui ne seraient pas osées ailleurs ! Je surveille régulièrement la classe de Stéphanie Moraly en violon (érudite de la sonate française et interprète de premier plan) au CRR et les concerts de musique de chambre au CNSM.

De ce côté, il y aura donc de quoi découvrir : musique de chambre de compositrices, de compositeurs français oubliés, de compositeurs vivants, de compositeurs emblématiques de leurs nations et jamais joués en France… Les centres culturels (tchèque, polonais, ukrainien…) organisent volontiers des événements.

Pour une idée des salles à parcourir (qui incluent des églises !), vous trouverez la liste des programmateurs que je suis le plus assidûment, à la fin de l'agenda.

7. Le programme de Carnets sur sol

J'ai déjà esquissé plusieurs fois ce que pourrait être une autre

politique de programmation musicale. En priorité pour les grandes

maisons – les autres font ce qu'elles peuvent pour survivre, je le

comprends (et leur programmation est déjà plus intéressante…).

J'admets que ce serait un changement profond des logiques actuelles en

matière de constitution d'une saison, mais je ne crois pas que ce

serait déraisonnable.

Justement, si on élargissait le public d'opéra avec des propositions qui excèdent le public glottophile…

J'ai bien compris que le but était plutôt la répétition des titres « glorieux » pour conforter le public dans ses habitudes, plutôt qu'un service public de la connaissance. Dans ce cadre, les distributions sont belles, c'est très bien. Mais est-ce satisfaisant ?

Cela rejoint ce que j'évoquais plus haut : puisqu'il s'agit de dépense publique (et non de la contribution, par le prix des places ou par le mécénat, à l'entretien d'un loisir par ceux qui sont concernés), il me semblerait légitime de viser un but plus élevé que la simple répétition du même plaisir pour le même public (de surcroît en moyenne plutôt privilégié). Ce pourrait être la mise en valeur du patrimoine (français, pourquoi pas, j'imagine que ça motive plus que ce soit local) pour témoigner de ce qui existe, ou tout simplement une visée plus pédagogique, qui permette de donner à comprendre la « musique classique », pas simplement en bombardant les œuvres qu'il faut connaître, mais en les mettant en contexte (des concerts partant de la musique de danse pour arriver à la suite de concert, ce serait parlant et sans doute assez réjouissant) ou en les présentant de façon cohérente (chronologique, géographique, par exemple des concerts proposant le même genre traité à la même époque dans différents coins d'Europe ou du monde). Avec un programme de salle un peu structurant, il y aurait de quoi instruire et pas seulement divertir. (On pourrait même imaginer coupler ça avec la recherche musicologique, et proposer des concerts qui soient en lien avec l'état de la recherche, des sortes de démonstrations assorties de présentations pêchues du type Ma thèse en 180 secondes.)

Pour des salles ou organisateurs privés, c'est beaucoup demander ;

mais lorsqu'on est assis sur un tas d'or une subvention

régulière, on peut attendre cette prise de risque (relative) —

surtout lorsqu'on a obtenu ses crédits en promettant de Révolutionner

le classique, pour finalement produire des concerts de type

ouvert-concerto-symphonie adressés aux CSP+ – certes davantage «

professions intellectuelles » que « professions richissimes », depuis

le déplacement d'Étoile-Monceau vers Villette-Pantin, mais toujours une

portion du public de classique.

La curiosité de la nouvelle salle, les expos sur toutes les musiques,

les ciné-concerts attirent un public assez différent, mais pour le

reste, le cœur de ce qui est fait sur place ne cherche pas à se rendre

accessible aux néophytes ni à instruire les habitués. Et en cela, c'est

à mon sens manquer à sa mission.

8. Les solutions de Carnets sur sol

¶ En musique de chambre, le petit format permet la prise de risque : on amortit plus facilement les coûts (on peut trouver des salles peu chères, ou se faire mécéner), et si l'on cherche un peu hors des grandes salles, on peut rencontrer des propositions très riches et originales. Témoin les festivals Inventio (1,2,3), Un Temps pour Elles, ou celui de Pentecôte de La Nouvelle Athènes (à La Malmaison / Bois-Préau), mais aussi la programmation de salles spécialisées comme Cortot, de conservatoires ou de petites salles pas exclusivement dévolues à la musique.

¶ En musique symphonique, la marge de manœuvre paraît réduite, parce qu'on ne peut pas trop vendre, hors de quelques œuvres à titre évocateur – mais on peut toujours en faire un argument de vente, il y en a beaucoup, ou simplement, comme le fait Le Concert de la Loge Olympique pour les symphonies de Haydn… les ajouter –, à un public très large une œuvre rare d'un compositeur peu connu avec simplement le titre « symphonie ».

En réalité, les possibilités sont assez nombreuses :

| a) utiliser des œuvres dont les titres

sont attirants (symphonie «

Antarctique » de Vaughan-William, L'Île

des

Morts de Reger, les Vitraux d'église de Respighi,

etc.) ;

b) se servir des couplages : avec Martha Argerich en première partie, on peut littéralement proposer tout ce qu'on veut après (éviter Stockhausen tout de même, ce n'est pas le même public), n'importe quelle belle symphonie romantique un peu généreuse (la Deuxième de Hamerik, la Troisième de Sinding, la Première de Weingartner, la Symphonie en fa d'Albert, la Deuxième de Dopper, la Troisième d'Alfvén, la Première de Langgaard, la Troisième de Noskowski… ce n'est pas le choix qui manque) ravirait le public ; c) plus ambitieux et plus intéressant, bâtir une logique dans la saison : exploration chronologique (possibilité de suivre l'histoire de la symphonie ou du concerto sur plusieurs concerts) ou géographique (saison consacrée à un pays ou une région donnée…). Dans cet esprit, je reste toujours interdit qu'on n'ait pas profité de l'élan de solidarité plutôt unanime en France avec l'Ukraine pour proposer des concerts hors d'une poignée de propositions de gala (vraiment très peu dans les grandes salles). Alors qu'il y a tout de même quelques propositions fortes à faire : la Troisième Symphonie de Glière pour le romantisme (ou même son Concerto pour colorature avec Devieilhe, si on ne veut pas prendre de risque), Mosolov et ses Fonderies d'acier, presque jamais données en concert, musiques de film de Tiomkin, en piano Suicide on an Airplane ou les Impressions de Notre-Dame d'Ornstein et, suivant la façon dont on délimite ce qui est ukrainien, le Démon (ou les oratorios sur la vie de Jésus ou sur la Tour de Babel) de Rubinstein, n'importe quelle œuvre de Prokofiev… Mais j'admets que ça représente plus travail et d'incertitude que de demander aux Siècles ou au Philharmonique de Radio-France ce qu'ils jouent en ce moment… |

¶ En opéra, j'ai là aussi développé plusieurs fois mon opinion sur le sujet – cette notule en recense quelques idées et livre les liens vers les précédentes entrées qui en parlent. Peut-être plus encore qu'en musique instrumentale, où tout le monde n'a pas pas le temps de s'accoutumer aux œuvres, et où la redite se justifie en partie, la dimension narrative de l'opéra appelle le renouvellement. Sinon l'on ne s'adresse qu'au public glottophile, qui va mesurer la performance (au sens le plus français du terme) de tel chanteur dans tel rôle. Et l'on perd un peu de vue l'essence du genre, qui était d'exalter l'émotion textuelle au moyen du concours de la musique…

Pour continuer de remplir sans limiter les représentations d'opéra co-financées par le contribuable à de la pure redite et à du musée vocal, il existe un grand nombre de pistes. Je vous en suggère quelques-unes – Mesdames les tutelles, Messieurs les directeurs, la consultation est gratuite.

1. Proposer des titres issus de la culture commune La tendance qu'on a pu rencontrer à centrer les livrets sur de la culture très ciblée met plutôt à distance le vaste public, qui doit, en plus des codes de l'opéra, reconnaître ceux des univers adaptés : on a ainsi eu Palestrina, Grünewald, Bacon, Rimbaud, Mauriac, Akhmatova… Je recommande plutôt d'éviter les livrets qui ont pour sujet les vies d'artiste – c'est ennuyeux en soi, une histoire abstraite de création artistique, et de surcroît n'intéresse que ceux qui ont déjà une bonne maîtrise des œuvres de ces personnes… le public cible est assez réduit, a fortiori lorsque ce sont des poètes ou des peintres (hors quelques rares vedettes : pas mal d'opéras sur van Gogh en particulier). |

→ Films et séries, évidemment l'historique à grand spectacle issu du péplum (Ben-Hur, The Ten Commandments) ou non (Agora d'Amenábar), la fantasy (Lord of the Rings, Games of Thrones) ou la science-fiction (Star Wars, Terminator) paraissent des candidats naturels pour attirer le grand public, mais on peut aussi aller du côté jeune public, aussi bien un Bambi ultratonal que des goûts plus ados comme Hunger Games ou Squid Games, qui seront dans quelques années les standards des adultes. Faut-il ensuite imiter le langage (et l'esthétique scénique ?) du film d'origine, pour ne pas décevoir le public ? Probablement, quitte à utiliser des thèmes préexistants insérés dans des procédés de développement plus sophistiqués lorsque nécessaire ; mais je n'ai pas de réponse absolue là-dessus. Imiter évite surtout d'aboutir dans des impasses où le langage musical va dans une direction contraire à ce qui construisait l'émotion des films initiaux – ou alors il faut vraiment viser le contraste drolatique à l'usage des spectateurs avec beaucoup de second degré, comme Teletubbies dans le langage de Lachenmann… La principale difficulté de ce choix réside dans l'obtention des droits d'une part, leur montant d'autre part. Et, entre le contrôle étroit des studios sur leurs meilleures marques, et les exigences financières exorbitantes, il sera clairement difficile de multiplier les expériences ; il faut le voir comme un produit de prestige ponctuel destiné à infléchir l'image de la maison. |

→ Culture littéraire ou historique très grand public : aussi bien du côté des classiques, un Avare, une Notre-Dame-de-Paris, un Maigret, que de la littérature populaire ou jeunesse (One Piece rajeunirait assurément l'âge moyen de la salle !). |

→ Histoire récente et sujets d'actualité : il existe déjà des opéras sur Anna Nicole, Kennedy, Marilyn Monroe, alors pourquoi pas sur George Bush II Clara Olivares & Chloé Lechat avaient assez bien réussi le pari de parler des couples d'aujourd'hui, par exemple, dans Les Sentinelles (commande de l'Opéra-Comique jouée il y a quelques mois). C'est moins léger que Friends ou How I Met Your Mother (celui-là, avec sa loufoquerie, serait un assez bon client pour une adaptation lyrique de quelques épisodes concentrés, sans nécessairement chercher à couvrir tout l'arc narratif de la série), assurément, et la musique reste assez peu festive, mais le tout était prenant et écrit, côté livret, conformément à l'esprit de son temps et non en empruntant des singeries de grand genre en décalage avec son sujet, comme c'est trop souvent le cas – coucou Manga Café (Zavaro), un opéra que j'ai par ailleurs aimé, mais dont les écarts de langue du livret entre faux-parler jeune et hypercorrection syntaxique produisaient sans cesse des rencontres assez malheureuses. |

→ Grands thèmes fédérateurs avec des livrets originaux ou non : le Moyen Âge épique, la science-fiction, le surnaturel de toute sorte – j'ai déjà abondamment plaidé pour l'écriture de Glotte of the Dead, l'esthétique de l'opéra serait idéale pour servir la lenteur, la tension, les nappes vocales d'une horde de zombies. De même, les super-héros (du type The Flash 2014, avec des interludes figurant la vitesse, et des effets musicaux associés aux différents pouvoirs des méchants) semblent assez bien se prêter au jeu de l'investissement musical. On pourrait aussi imaginer, dans le contexte réceptif aux nationalismes qui est le nôtre, de flatter la tendance en faisant fonds sur la figure de Vercingétorix, plutôt avec l'épique opéra de Fourdrain que le plus étrange et vaporeux de Canteloube (dont le livret m'a de surcroît paru fort mauvais). Ne croyez pas que je rêve tout haut, cette démarche existe déjà : on a déjà représenté des opéras très accessibles qui parlent d'histoire récente (Rasputine, Anne Frank, Die Weiße Rose, JFK, Nixon, Marilyn Monroe, de l'homosexualité chez les maccarthystes), de grands classiques (Minotaure, Ovide, Hamlet, Richard III, Frankenstein, Poe, Melville, Cyrano, Usher, Canterville, Solaris, T. Williams, Beckett…), de littérature de jeunesse (Chat Botté, Musiciens de Brême, Blanche-Neige, Gulliver, Lord of the Flies), de films (Sophie's Choice, Marnie, Dead Man Walking, The Addams Family), de bandes dessinées (Max et les Maximonstres), de livres de psychiatrie (The Man Who Mistook his Wife for a Hat), des suites d'opéras du répertoire (de la trilogie de Figaro, d'Aida, de Gianni Schicchi… certes c'est rarement réussi), de l'exploration de phénomènes sociétaux (alpinisme, regards sur l'homosexualité, Alzheimer, le nucléaire), des opéras érotiques (Opéraporno dont je n'ai jamais trop mesuré à quel point il tenait ses promesses, Powder her Face, Das Gehege – où une femme rêve, je n'exagère rien, de se faire déchirer par un aigle)… |

2. Proposer des dispositifs nouveaux. Pourquoi pas un opéra à entrées multiples, avec vote du public à l'entracte pour l'enchaînement des actions (c'est de la grosse logistique, mais quel coup de pube !). Et plutôt que de faire entrer les acteurs dans la salle, on pourrait imaginer une interaction avec des boîtiers pour voter – on pourrait imaginer un opéra sur la téléréalité ou les réseaux, où les spectateurs pourraient faire remplacer un chanteur, ou dire leur opinion en temps réel sur l'action scénique (est-ce moral ou non, par exemple). Je ne dis pas que ça changerait quelque chose à l'essence de l'opéra, à l'intérêt ou non d'une œuvre, mais ça pourrait susciter la curiosité, créer le débat, proposer une approche différente, plus active, de l'écoute. Car en classique, il est difficile de tolérer que le public se lève ou parle, par exemple – si vous faites du bruit pendant une fugue, on n'entend plus la musique, ce n'est pas comme si vous chantez pendant un concert d'Iron Maiden, où le son du groupe sera toujours audible pour tout le monde. Ce n'est pas forcément la piste la plus féconde, mais ponctuellement, comme la Philharmonie l'avait fait avec les tapis d'orient au parterre pour Ishtar de d'Indy et les suites d'Antoine & Cléopâtre de Schmitt, ou debout au milieu des interprètes comme pour l'Orfeo de Monteverdi version Berio, ou encore les fameux Dodo Tharaud où l'on écoute la musique totalement allongé… J'ai testé les deux premiers, et c'était clairement moins confortable que le siège traditionnel, mais aussi une façon différente d'approcher ; clairement le public était un peu différent de l'accoutumée |

|

3. Et le plus important sans doute, être cohérent. Si l'on joue un opéra inspiré de la culture populaire, il faut

assurément employer un langage qui

reflète les atmosphères de l'œuvre d'origine – chercher à

imposer de la musique atonale sur un film dont l'atmosphère tient en

partie à sa B.O. lyrique, ou défragmenter la déclamation avec de grands

intervalles pour un sujet traitant du quotidien, par exemple,

représente d'avance une impasse. C'est quelque chose qui ne se fait plus, mais je pense qu'il

serait de la responsabilité des

directeurs de théâtre d'intervenir. Pas dans le message transmis

par les artistes ni leur manière d'artister,

bien sûr, mais pour des contraintes concrètes – je me rappelle de

Pierre Jourdan qui, à Compiègne, exigeait par contrat que ses chanteurs

ne roulent pas les [r], pour rendre le texte plus direct ! (Et ça

fonctionnait très bien, même si les musicologues et les profs de chant

ont beaucoup contesté ce choix, avec des arguments par ailleurs

valides.) Un filtre extérieur qui vérifie l'application d'un cahier des

charges convenu en amont éviterait peut-être un certain nombre de

demi-succès, fréquents dans la création lyrique contemporaine – et

c'est souvent rageant lorsque les compositeurs sont talentueux. fonctionner… |

9. Tableau de frustrations

J'ai ainsi un peu traîné des pieds pour l'écrire, sur plusieurs mois, ayant l'impression de prolonger une réflexion qui ne mène nulle part, si je ne suis pas inséré quelque part pour lui donner chair… Or les grandes structures sont gouvernées par des professionnels de l'administration (ce qui est tout à fait légitime) et les petites sont déjà fondées sur un projet artistique fort (auquel je n'ai pas forcément à redire au demeurant !).

Je ne sais donc pas trop bien à quoi sert tout cela, mais il me semble néanmoins que ce parcours permet de poser des questions sur la façon dont, spontanément, nous concevons ce qu'est une saison de concerts ou d'opéra, ce que nous en attendons, et ce que nous pourrions en retirer.

C'est pourquoi je ne puis qu'inviter les Franciliens à se tenir à l'affût des offres parallèles (je tâche, avec les copains, d'en proposer un maximum dans l'agenda de CSS, accessible en haut à gauche de la page d'accueil) qui permettent d'explorer un plus large champ, lorsque vos goûts ne sont pas servis par l'offre la plus en vue ou que votre curiosité prend le dessus.

Et puis, pour être tout à fait honnête… autant, pour chaque salle, il y a de quoi trouver l'offre timorée ; autant, en cumulant toutes les trouvailles éparses, on remplira son planning de concerts sans trop de difficulté, même en ayant des goûts assez spécifiques et l'envie de sortir souvent.

À très vite pour des recommandations plus concrètes ou des investigations plus positives !

Ce billet, écrit à par DavidLeMarrec dans la catégorie Discourir - Saison 2025-2026 a suscité :

2 roulades :: sans ricochet :: 397 indiscrets

¶ Les LULLYstes

ont pu constater avec effroi, pour ne pas dire avec

¶ Les LULLYstes

ont pu constater avec effroi, pour ne pas dire avec  Le

contraste avec le reste de la distribution est d'autant plus

spectaculaire. Elle est loin d'être mauvaise, mais comment se peut-il

que le français soit aussi peu intelligible chez des spécialistes

francophones de format léger ? Ce seraient des wagnériens

hongrois, je ne dis pas, mais en l'occurrence…

Le

contraste avec le reste de la distribution est d'autant plus

spectaculaire. Elle est loin d'être mauvaise, mais comment se peut-il

que le français soit aussi peu intelligible chez des spécialistes

francophones de format léger ? Ce seraient des wagnériens

hongrois, je ne dis pas, mais en l'occurrence…  D'où

me viennent deux questions, contradictoires d'ailleurs :

D'où

me viennent deux questions, contradictoires d'ailleurs :

¶ Les

contempteurs du nivellement trouveront leur bonheur dans la

brochure, qui culmine avec un

¶ Les

contempteurs du nivellement trouveront leur bonheur dans la

brochure, qui culmine avec un  le travail de

le travail de